■日経平均と米ドル/円の安値更新は想定内の動き

昨日(6月13日)、日経平均と米ドル/円はともに安値を更新した。

前回のコラムでは、当面下落トレンドを覚悟すべきだし、大きな下げがあった後、すぐに下げ止まって反転すると思わないほうがよいと指摘したが、そのとおりの値動きとなった。

【参考記事】

●成長戦略が市場を満足させない理由とは? 米ドル/円は下落トレンド継続を覚悟すべき(2013年6月7日、陳満咲杜)

ということは、本日までの市況は決して予想外のことではなく、むしろ自然の摂理に従った当然の成り行きであり、本来誰でも予想できるものだったので、マスコミが騒ぐほど大げさな市況ではない。

その上、異次元緩和を決定した日銀の2013年4月4日(木)以降の値動きは、株も為替もすべてオーバーしたものだったから、それを全部帳消しにしないと調整が終わらないことも、前回のコラムにて暗示していた。

実際、昨日(6月13日)の日経平均と米ドル/円の安値は、それぞれ12415.85円と93.79円を記録し、4月4日(木)のそれぞれの安値(12075.97円と92.73円)に近づいてきたから、帳消しの大半を完了したと言える。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)

日経平均 日足

(出所:株マップ.com)

では、これから全上昇幅を帳消しにするまで下落が続くかどうか、また帳消しになった後ブル(上昇)トレンドへ復帰できるかどうか、それとも下げ止まらず、さらなる安値更新を目指すのか。

言われなくても、こういった質問が来ると推測できるので、先に羅列してみた。

先のことをお答えするには時期尚早だが、足元の状況をまず考えてみたい。

■株も米ドル/円もリバウンドするとみる

本日となっては、筆者はやや楽観しており、株も米ドル/円も、まずリバウンドするのではないかとみる。リバウンド自体がベア(下落)トレンドを修正できるかどうかは別にして、目先ではこのような需要があるのではないかと思う。

当然とも思えるこのような判断は、テクニカルアナリシスに基づいているが、そのほかの要素、時に市場センチメントの変化が参考になる部分も大きい。

単純にいうと、株も為替も、下げる途中で出てきた割安だとか、押し目だとかの声がすっかり影を潜めているし、損切りオーダーは、昨日(6月13日)の安値をもってだいぶ吐き出されたのではないかとみているからだ。

要するに、相場というものは常に矛盾を抱えているうちが正常で、そうでないように見えてくると、逆に素直にいかなくなるということである。

■みんなの意見が一致してきたら、その相場はもう終わり

下げる途中にしても、上げる途中にしても、マーケットにおける意見の相違や感情の葛藤が伴っているうちは、トレンドが継続される確率が高い。しかし、そうではなくなったら、トレンドがいったん終了か、すでに修正されているということにつながる。

5月後半まで、日経平均2万円だ、米ドル/円110円だと声高に主張したセンセイも、本日になって難しい顔をして、「一段調整の可能性ありとか、慎重になった方がよい」などと言い出したら、市場センチメントが一致した状態になった可能性が高いから、逆に素直にいかなくなる。

ゆえに、来週(6月17日~)にかけての短期スパンでは、株も為替も足元のトレンドを修正する値動きになる公算が大きいとみる。

ファンダメンタルズ的には、米金利上昇、日本、韓国、香港や一部新興国を含めた株の波乱は、米FRB(連邦準備制度理事会)の政策変更に関する憶測が主因だという見方が多い。

本当かどうかは別にして、来週(6月17日~)、バーナンキ氏はマーケットを刺激しないように言葉を選ぶ公算が大きいだろう。そして、こういった見方を先に織り込む形で、本日(6月14日)からマーケットがいったん落ち着くのではないかとみる。

■ドルインデックスの調整が想定より深まっている理由とは?

ところで、先週金曜日(6月7日)の米雇用統計は、想定していたとおり、あまり大した影響力がなかったが、ドルインデックスの調整は想定より深まっている。

これは米FRB政策に関する憶測が主因とされるが、もっと単純に言えば、積み上げられてきた米ドルのロングポジションが偏りすぎていたから、その反動で調整幅を深めたと言える。

CFTC(米商品先物取引委員会)の統計によると、5月末まで米ドル(米ドル全体)のネットロングポジションは36万2576枚までふくらんでおり、近年稀な高水準であったことから考えると、足元のドルインデックスの調整は、なお許容範囲に留まっていることがわかる。

(出所:米国FXCM)

ドルインデックスの調整とあいまって、最近目立ってきているのはユーロのプチバブルである。

ユーロは米ドルに対してのみならず、そのほかの外貨に対してもかなりの強気変動をキープしている。

米ドル/円の値動きに比べて、ユーロ/円の下げが軽微な程度に留まっているのも、背景にこのような理由がある。

■ユーロのプチバブルは最終段階に来ている

ところで、ユーロの堅調は米ドルサイドの事情のみでは説明しきれないところがある。

1.3400ドルの大台に接近したユーロ/米ドルは、EU(欧州連合)圏自身の事情も見逃せない。それは皮肉にも、EU危機が一段と遠のき、状況が改善されつつあることが原因である。

もっともわかりやすい例として、2013年年初来、EU圏債券のパフォーマンスがもっともよいカデゴリーに数えられることを挙げてみたい。

ドイツ銀行の統計では、年初来、ユーロ建て債券の発行額は381億ユーロに達し、2012年の350億ユーロの規模を上回り、ほぼ確実に2010年の400億ユーロ規模を上回るという。

EU危機の鎮火で、ユーロ建て債券の収益と流動性にひかれて、ユーロ圏へ資金が流入してきた。それがユーロを押し上げ、ユーロのプチバブルを演出してきたと思われる。

しかし、こういった要素はすでに今のレートに反映されている。ドルインデックスの調整が最終段階にあるのと同じように、ユーロのプチバブルも最終段階に来ていると思う。

その根拠について、ややユニークであるが、ファンダメンタルズとテクニカルの2つの視点から見てみたい。

■ユーロ高の基礎が徐々に崩れていくメカニズム

まず、EU危機の後退は一定の期間においてユーロにプラスの影響を及ぼすが、一定期間を過ぎると、今後、ユーロを支えるもう1つの要素を失うことにつながりかねない。もう1つの要素とは、資金の本国還流だ。

EU危機がこれまで何回も深刻化してきたにもかかわらず、ユーロが大して崩れていなかったのは、危機の途中で、損失の穴埋めや体力増強に努める必要があり、EU圏の銀行と企業が海外資産を処分して、本国に帰還させる動きがあったからだ。

こういった需要が次第になくなると、ユーロ高の基礎も徐々に崩れていく。このあたりの理屈は、不況の時こそ円高になりやすいといった理屈と同じであるから、十分想定できるものだ。

EU債券の好調は、ECB(欧州中央銀行)のみでなく、FRB政策の継続とも深い関連がある。そして、FRBの政策変動観測が高まるにつれ、2013年前半に見られた好況が続かなくなる恐れがあるから、ユーロ高はやはり最終段階にあるのではないかと思うわけだ。

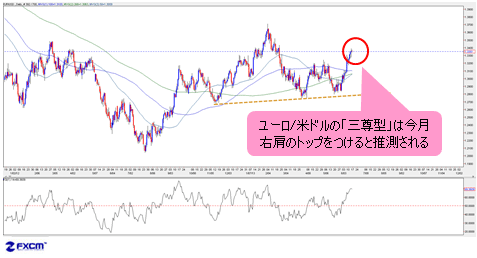

ちなみに、以前に指摘していたユーロ/米ドルの「三尊型(※)」フォーメーションはなお健在で、今月(6月)にて右肩のトップをつけると推測される。

【関連情報】

●先行指標の豪ドル/円が上昇トレンド終了。GMMAチャートは円高の流れを示唆!(2013年5月31日、陳満咲杜)

(※編集部注:「三尊型」はチャートのパターンの1つで、天井を示す典型的な形とされている。仏像が3体並んでいるように見えるために「三尊型」と呼ばれていて、人の頭と両肩に見立てて「ヘッド&ショルダー」と呼ぶこともある)

(出所:米国FXCM)

■ユーロ/豪ドルの上昇はもはや継続不可能。崩壊間近!

次に、やはりユーロプチバブルの象徴ともいえるユーロ/豪ドルの買われすぎについて。

(出所:米国FXCM)

前回のコラムに掲載したチャートより、さらに大幅上昇したユーロ/豪ドルは、オーバーボートの度合いを一段と深刻化させ、もはや継続不可能の段階に来ている。

【参考記事】

●成長戦略が市場を満足させない理由とは? 米ドル/円は下落トレンド継続を覚悟すべき(2013年6月7日、陳満咲杜)

仮にこれから上昇が続くとしても、1回大きな調整が避けられないとみる。

具体的なテクニカル分析はまた次回に譲るが、ここで指摘しておきたいのは、ユーロ/豪ドルの現時点の状態は、日経平均と米ドル/円の5月23日(木)直前における状況と同じである。崩壊間近だからこそ、ものすごく強く見えるわけだ。

■マイナス要素がすべて織り込まれた豪ドルは反動高必至

反対に、ものすごく弱く見えてしまうのが豪ドルだ。豪ドルはユーロに対してのみならず、英ポンド、加ドルに対しても、ともに大きく売り込まれ、「陰の極」な局面にある。

中国経済減速とか、利下げとかのマイナス要素がすべて織り込まれる形で現在に至ったわけだから、これからの反動高は避けられない。

それらのうち、もっとも買われすぎたのがユーロ/豪ドルだから、ユーロプチバブルの崩壊は豪ドルの切り返しから始まるのではないかと思う。もっとも、昨日(6月13日)の値動きから考えると、修正がすでに始まった公算も大きい。

前回のコラムでも指摘したように、WSJ(ウォールストリートジャーナル)の報道で、「ヘッジファンドの大物が豪ドル売り準備」といった報道があった。

日経平均が下げる途中で出た「関係筋から、あのソロス氏が日本株をまた買い始めたという情報」といった報道と同じく、このような報道は鵜呑みにするばかりか、反面材料としてとらえるべきだ。

猫も杓子も売りだしたら、もうすでに終わっているから、豪ドルに関して目先安値を追うべきではないことは確かである。

(2013年6月14日 15:00執筆)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)