FXTFに小次郎講師の新定型チャートが登場!

世界中の多くのトレーダーから支持されている、高機能取引プラットフォームのメタトレーダー4(MT4)。

【参考コンテンツ】

●ザイFX!×メタトレーダー4(MT4)

オリジナルのインディケーターが利用でき、動作もサクサクと、かなり魅力的なツールなのですが、残念ながら、日本ではメタトレーダー4(MT4)を使って取引できるFX会社の数は、それほど多くありません…。

そんな中で、メタトレーダー4(MT4)に特化して、独自のインディケーターや便利ツールの提供に力を注ぎ、メタトレーダー4(MT4)ファンから根強い人気を獲得しているFX会社が、FXトレード・フィナンシャル(FXTF)です。

FXトレード・フィナンシャルには、FXトレード・フィナンシャルのメタトレーダー4(MT4)でしか使えない、著名トレーダーが監修したオリジナルインディケーターも豊富に揃っています。

その中には、今井雅人さんや陳満咲杜さん、脱サラトレーダーのひろぴーさん、カリスマ個人トレーダーのボリ平さんなど、ザイFX!でもおなじみの面々が監修したインディケーターがズラリ!

この豪華ラインナップの中に、小次郎講師こと手塚宏二さんが考案した、新たなオリジナルインディケーターと定型チャート「大循環MACD」が追加されました!

いち早くトレンドに乗れる「大循環MACD」

小次郎講師といえば、FX会社のセミナーや自身の主催する投資塾で積極的な投資家育成に取り組んでいる、チャート分析の第一人者と言われる人物。

『めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った「商品先物取引」入門 目からウロコのチャート分析編』(ダイヤモンド社、定価1600円 + 税)や、『小次郎講師流 目標利益を安定的に狙い澄まして獲る 真・トレーダーズバイブル』(パンローリング社、定価2800円 + 税)などの著者としても知られる有名講師です。

その小次郎講師が考案したテクニカル分析としては、ザイFX!でも以前、岡三オンライン証券の取引所FX・くりっく365と取引所CFD・くりっく株365で利用できるチャートに搭載された、「移動平均線大循環分析」をご紹介したことがありました。

今回、FXトレード・フィナンシャルのオリジナルインディケーターの中に追加された大循環MACDは、小次郎講師いわく、移動平均線大循環分析の進化系とのこと。

わかりやすく、初心者向けの移動平均線大循環分析は、大きなトレンドをしっかり獲ることはできるのですが、その反面、売買サインの出るタイミングが遅いという弱点があるんだそう。その弱点を克服し、いち早くトレンドに乗って、小さなトレンドも逃さずに獲れる、ちょっと上級者向けの分析が大循環MACDになるというのです。

移動平均線大循環分析では読みきれなかった売買チャンスも逃すことがないなんて、どんな分析ツールなのか、めちゃめちゃ気になる!! これはぜひとも手に入れてマスターしておきたい!

まずは移動平均線大循環分析をマスターしよう

さっそく詳しく見ていきたいところですが、そもそも、大循環MACDが移動平均線大循環分析の進化系であるということは、移動平均線大循環分析がどういうものかを理解しておかなくてはいけません。

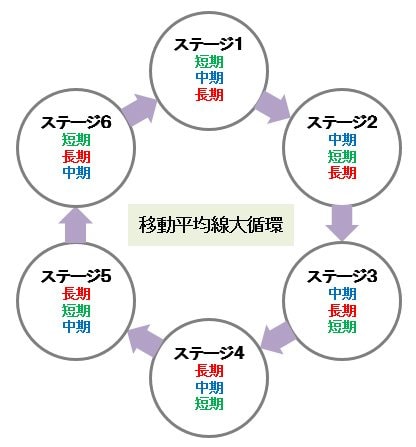

そこでまず、移動平均線大循環分析についてザックリとお伝えすると、これは短期・中期・長期の3本のMA(移動平均線)を使った分析手法で、この3本のMAの位置関係によって、今後の相場の動きを予想しようというものです。

そして、3本のMAの位置関係から、相場の状況を6つのステージに分類するのですが、相場がもっとも強い状態を「ステージ1」、もっとも弱い状態を「ステージ4」としています。そして、1から6の6つのステージを1つずつ順番に移行して、相場のサイクルがその名のとおり、まさに大循環して推移するというのが、移動平均線大循環分析の基本になります。

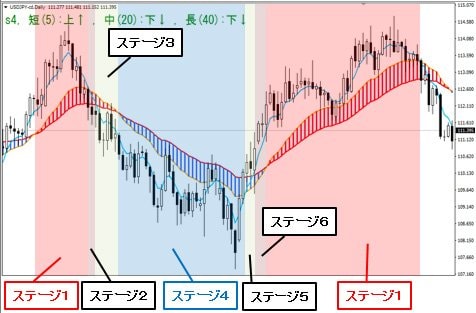

要点を押さえた上で、FXトレード・フィナンシャルのメタトレーダー4(MT4)取引画面に表示された、移動平均線大循環分析のチャートを見てみましょう(本記事内で見やすいように、ラインの太さやウィンドウの幅はデフォルトの設定から変えています。以下同)。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

上のチャートを見ると、3本のMAの位置関係によって、ステージが順番に移動していっているのがわかります。

移動平均線大循環分析では、MAが上から短期・中期・長期の順で並ぶ安定上昇期の「ステージ1」と、長期・中期・短期の順で並ぶ安定下降期の「ステージ4」が相場に大きなトレンドがある状態、それ以外のステージを上昇と下降が入れ替わるまでの移行期と判断します。

中期と長期のMAの間には網掛けで色付けがしてあり、これが「帯」と呼ばれる部分になります。これは、相場の大局を視覚的にわかりやすく表示したもので、中期線>長期線の時は帯の色が赤色、中期線<長期線の時は帯の色が青色で示されます。

使い方はいたってシンプルです。単純に、ステージ1に入ったら買って、ステージ2に移行したらトレンドがいったん終了したと判断して決済。ステージ4に入ったら売って、ステージ5に移行したら決済……というやり方がセオリーです。相場なので当然、ダマシが入って思うような動きにならないケースもありますが、トレードのやり方は非常に簡単ですね。

ちなみに、3本のMAのパラメーターに関しては、小次郎講師は短期を5、中期を20、長期を40に設定することを推奨しています。

FXトレード・フィナンシャルのメタトレーダー4(MT4)取引画面には、そのパラメーターで、直近の価格に比重を置いたEMA(指数平滑移動平均線)のラインが表示されます。取引銘柄や相場状況に応じて好みの値に変更することも可能ですが、まずはそのままの状態で使ってOKということです。

移動平均線大循環分析については、もっと詳しく解説した記事を過去に公開しています。ぜひ、参考にしてください。

実は難しくない、シンプルな構成のMACD

いよいよ本題の大循環MACDですが、その前に一般的なMACDについても簡単に触れておきましょう。

MACDとは、日本語では一般的に「移動平均線収束拡散法」と呼ばれ、ザックリ言うと、期間の異なる2本の移動平均線がくっついたり離れたりする様子をわかりやすく描き出してくれるテクニカル指標です。MACDで用いられる移動平均線には、EMAが用いられます。

通常のMACDは、

1.MACD(12日EMA - 26日EMA)

2.シグナル(MACDの9日EMA)

3.ヒストグラム(MACD - シグナル)

の3つの要素で構成されます。日足ベースでの計算方法を紹介しましたが、週足や月足、時間足など、すべてのチャートでパラメーターはいっしょです。チャート上では、以下のような感じで表示されます。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

売買タイミングとされているものは複数ありますが、その中で代表的なものは、MACDとシグナルのクロスしたところです。具体的には、プラス圏で上昇していたMACDが低下し始め、シグナルを下回ったら売る、逆にマイナス圏で低下していたMACDが上昇し始め、シグナルを上回ったら買うという使い方です。

下のチャートは、2本のEMAがクロスしたところと、MACDとシグナルがクロスしたところを、それぞれ丸で囲ったものです。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

MACDとシグナルのクロスの方が、2本のEMAのクロスよりも先に発生しています。上のチャートは日足なので、どこも期間にすると1週間ぐらいの差があります。これって、大きいですよね。売買サインの出るタイミングが遅めな移動平均線の弱点を補って、トレンドの変化をより早く判断するのに利用されるのがMACDなのです。

また、MACDが上昇している時は相場が上向き、下降している時は相場が下向きの傾向にあるともいえます。

さらに、MACDがゼロラインをマイナスからプラスに上抜くと上昇トレンドが加速、プラスからマイナスに下抜けると下降トレンドが加速している状態なので、これらを判断して、ポジションの量を増減するというやり方もできます。それぞれのラインの特徴がわかれば、それほど難しくはないですね。

3種類のMACDで相場の流れを先読み!

大循環MACDでは短期(5)、中期(20)、長期(40)の3本のEMAを基に、3種類のMACDを算出して分析を行います。

FXトレード・フィナンシャルのメタトレーダー4(MT4)取引画面に、「大循環MACD」の定型チャートを表示させたものが以下になります。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

チャートに重なって表示されているのが移動平均線大循環分析で、下部に別枠で表示されているのが大循環MACDです。MACD1が青、MACD2が赤、MACD3がオレンジと緑で色分けされた帯の形状で表されています。そしてピンクのラインが、MACD3のシグナル(9日EMA)になります。

通常のMACDでは、MACDとシグナルがクロスしたところが代表的な売買タイミングになりますが、大循環MACDの場合は少し異なります。

移動平均線大循環分析の教科書どおりにダマシがなく、相場が推移していった場合、安定上昇期である「ステージ1」の1つ前は「ステージ6」になりますが、大循環MACDでは相場がこのステージ6の時に、

1.MACD3がMACD3のシグナルとゴールデンクロスを済ませている

2.3本のMACDが右肩上がり

上の2つの条件が揃っていると、買いを仕掛けるとされています。

チャートの動きに注目して詳しく見てみましょう。

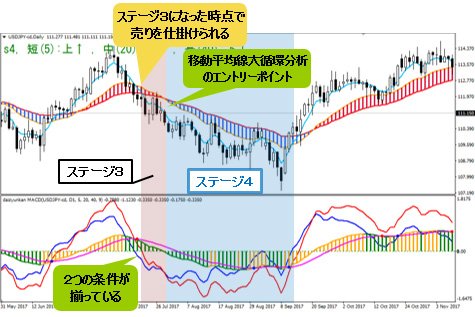

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

上のチャートではステージ6へ移行する前に、MACD3とMACD3シグナルのゴールデンクロスが済んでいます。また、その時点で3種類のMACDは右肩上がりになっています。ちなみにFXトレード・フィナンシャルの「大循環MACD」チャートには、MACD3とシグナルがクロスした部分に、ゴールデンクロスなら青丸、デッドクロスなら赤丸が表示されます。

つまり、この場合は、相場がステージ6へ移行したタイミングで、買いを仕掛けても良いということになります。移動平均線大循環分析だと、ステージ1に移行した時が買うタイミングだったので、エントリーのポイントがかなり早まってきますね。

決済のタイミングは? 「早仕掛け」や「試し玉も」

反対に、相場が安定下降期である「ステージ4」の1つ前のステージ3の時に、

1.MACD3がMACD3のシグナルとデッドクロスを済ませている

2.3本のMACDが右肩下がり

の条件が揃ったタイミングが売りサインとなります。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

小次郎講師によると、移動平均線大循環分析でステージ1や4への移行を完全に確認してからエントリーすると、小さなトレンドの時はトレードチャンスに乗り遅れてしまう場合がありますが、移動平均線よりも早く反応するMACDを使った大循環MACDなら、ちょっとした相場の上げ下げにもワンテンポ早く対応できるんだそうです。

ご紹介した買いと売りのエントリーポイントは、メインのポジションを保有する、いわゆる「本仕掛け」を行う場所となります。

さらに先ほど示した2つの条件が揃っている状態で、ステージ5や2の時にエントリーする「早仕掛け」、安定下降期のステージ4が終わりに近づきそうな時に「試し玉」の買い、安定上昇期のステージ1が終わりに近づきそうな時に「試し玉」の売りを入れるやり方もあるそうですよ。

決済のポイントは、3本のMACDの方向が変化した時となります。MACDのトレンドが変化したタイミングでポジションを決済することができれば、移動平均線大循環分析で次のステージに移行した時に決済するより、獲得できる値幅が大きくなりそうですね。

慣れるまでは少しコツがいりそうですが、試してみる価値は大いにありそうです。

今の米ドル/円とユーロ/米ドルを分析した結果…

せっかくなので、2018年1月18日(木)時点の米ドル/円とユーロ/米ドルのチャートに「大循環MACD」を表示させて相場を分析してみましょう。

まずは、米ドル/円の日足チャートです。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

これを見ると、米ドル/円は安定下降期であるステージ4の状態にあります。大循環MACD分析に基づいたトレードでは、売りポジションを持っているということになります。MACD1とMACD2が底を打って右肩上がりに転じてきていますね。MACD3はまだ低下傾向ですが、これが上昇したら売りポジションを決済することになるので、そろそろ準備をしておいたほうが良いということになります。

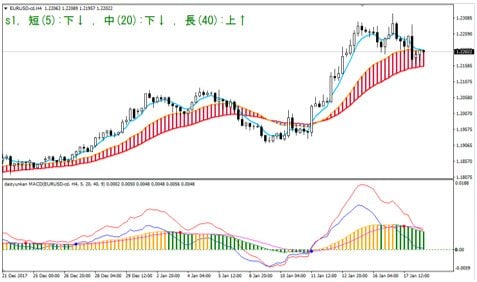

一方、4時間足チャートではステージ4が終わり、ステージ5へ移行しています。安定下降期が終わっているので、売りポジションはない状態です。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

MACD3とMACD3シグナルのゴールデンクロスが済んでいて、3本のMACDが右肩上がりになっていることから、「早仕掛け」の買いポジションを仕掛けて良く、短期EMAが長期EMAを上抜けてステージ6に移行したタイミングで、「本仕掛け」の買いを行うことになります。

同じようにユーロ/米ドルを見てみると、日足チャートでは安定上昇期ステージ1が続いていますが、MACD1とMACD2が低下に転じています。MACD3が低下してきたら、買いポジションを決済するタイミングです。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

4時間足も、まだステージ1の状態ですが、まもなく短期EMAが中期EMAを下抜けて、ステージ2へ移行しそうな状態です。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

3本のMACDが右肩下がりになっていることから、すでに買いポジションの手仕舞いは済ませている状態です。そして、MACD33とMACD3シグナルのデッドクロスも発生しているので、売りの「試し玉」を仕掛けていても良い状態だということがわかりますね。

往復5万通貨以上の取引で解説動画をゲットしよう

大循環MACDはFXトレード・フィナンシャルのメタトレーダー4(MT4)でチャートを開いた状態から、チャート上で右クリック → 「定型チャート」を選択 → 「FXTF_Daijunkan」を選択すると表示させることができます。

(出所:FXトレード・フィナンシャル)

もし、定型チャートの中に見当たらなければ、FXトレード・フィナンシャルのウェブサイトからインディケーターを追加する必要があります。追加方法は、図解で詳しく説明してくれていますよ。

FXトレード・フィナンシャルでは、専用の申し込みフォームから応募のうえ、申し込み月にFXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」で5万通貨以上の往復取引を達成すると、大循環MACDの生みの親、小次郎講師による解説動画がゲットできます。

少しでも興味のある方は、ぜひ解説動画をゲットして、当記事では紹介しきれなかった大循環MACDのさらなる有効な活用方法をマスターしてくださいね!

米ドル/円スプレッドは通常口座と比較しても業界トップ水準!

FXトレード・フィナンシャルでは現在、スプレッド縮小キャンペーンを実施しています。

スプレッドが比較的広めに設定されていることが多いメタトレーダー4(MT4)口座の中にあって、1000通貨からの取引が可能なFXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4・1000通貨コース」の米ドル/円スプレッドは0.3銭原則固定と、通常のFX口座と比較しても業界トップ水準となっています。

【参考コンテンツ】

●メタトレーダー(MT4)が使えるFX会社を徹底比較!:取引コストで比べる

●FX会社おすすめ比較:取引コストで比べる「米ドル/円スプレッドの狭い順」

このスプレッドは一応、2018年1月31日(水)までのキャンペーンスプレッドということになっていますが、かなりの期間、同様のキャンペーンが延長されて現在に至っているので、今後もこの狭いスプレッドで取引できる可能性は高そうです。

米ドル/円以外に、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/円もキャンペーンの対象になっていて、しかも英ポンド/円に関しては、1月31日(水)まで特別スプレッドとして、0.9銭原則固定に大きく縮小されています。

これを踏まえた対象通貨ペアのキャンペーンスプレッドは、以下のようになっています。

FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4・1000通貨コース」で、スプレッドの狭さを体験してみてください。

なお、1万通貨単位で取引する「FXTF MT4・1万通貨コース」は、スプレッド縮小キャンペーンの対象外となります。「FXTF MT4・1000通貨コース」よりもスプレッドが少し広めに設定されているので、間違えないようにしてくださいね。

収益率30%達成で3000円のボーナスがもらえる!

また、2018年1月2日(火)から新しいキャンペーンも始まっています。

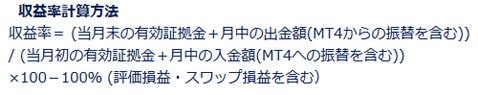

これは、1月31日(水)の取引終了までに新規50万通貨以上の取引を行い、月初の有効証拠金を基準に月末時点で収益率が30%を達成した方に、3000円がキャッシュバックされるというものです。

収益率の計算方法は以下のようになっています。

キャンペーン期間中の入金は月初の有効証拠金に、出金は月末の有効証拠金にそれぞれ反映されます。なので、入金で有効証拠金を月初から30%増やしても条件が達成されるわけではないので注意してください。

ザイFX!でもおなじみ、今井雅人さんやひろぴーさんも参戦するFXトレード・フィナンシャルの「MT4リアルトレードランキング」にニックネームを登録して参加しておけば、ランキングで自分の収益率を簡単に確認することができますよ。

ザイFX!限定タイアップで現金と書籍がもらえる!

FXトレード・フィナンシャルの口座をまだ持っていない方は、この機会にザイFX!限定タイアップキャンペーンを利用した新規口座開設を検討してみてはいかがでしょうか。

ザイFX!限定タイアップキャンペーンでは、2018年1月31日(水)までにザイFX!経由でFXトレード・フィナンシャルに新規口座開設し、2月28日(水)のNYクローズまでに5万通貨以上の往復取引をすると、現金2000円と書籍『世界一わかりやすい!FXチャート実践帳』(今井雅人著 あさ出版、定価1600円 + 税)をもらうことができます。

現金と書籍で合計3728円分の特典がゲットできるだけでなく、月をまたがずに条件をクリアすれば、先ほど紹介したとおり、大循環MACDの解説動画ももらえることになります。めちゃめちゃお得♪

さらに、FXトレード・フィナンシャルでは最大2万1000円がもらえる、独自の新規口座開設キャンペーンも実施しています。

こちらは、キャンペーン期間中に「FXTF MT4」で新規10万通貨以上の取引をすると3000円がキャッシュバックされるというもの。しかも、口座開設から10営業日以内に条件を達成すれば、特別に1000円がプラスされます。さらに新規1000万通貨以上の取引で、最大の2万1000円をもらうことができます。

2万1000円をもらうためのハードルは高いのですが、口座開設から10営業日以内に新規で10万通貨以上の取引をすれば、ザイFX!限定タイアップキャンペーンとあわせて6000円がもらえ、さらに書籍と大循環MACDの解説動画がゲットできますね。お見逃しなく!

今回のザイスポFX!では、FXトレード・フィナンシャルに追加された、小次郎講師監修「大循環MACD」の使い方などを中心にご紹介しました。

メタトレーダー4(MT4)は非常に使いやすく、自動売買もできる拡張性の高い取引ツールです。まだ使ったことがないという方は、この機会にお得なザイFX!限定タイアップキャンペーンを活用してFXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」に口座開設し、メタトレーダー4(MT4)の魅力を体験してみてはいかがでしょうか。

(※各種キャンペーンの詳しい条件、期間などについては、FXトレード・フィナンシャルのウェブサイトなどで必ずご確認ください。キャンペーン条件が変更されたり、キャンペーン期間が延長されたり、キャンペーンが終了したりすることなどがあります)

>>>FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4・1000通貨コース」の最新スペック詳細はザイFX!の比較コンテンツをご覧ください

>>>FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4・1万通貨コース」の最新スペック詳細はザイFX!の比較コンテンツをご覧ください

(ザイFX!編集部・堀之内智)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/2/a/-/img_2a52600bd883437cd42323cdfe740fdd39661.gif)

![外為どっとコム[外貨ネクストネオ]](https://zaifx.ismcdn.jp/common/images/blank.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/9/f/-/img_9f888c16a19c8addccf0c80c4796eca022145.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)