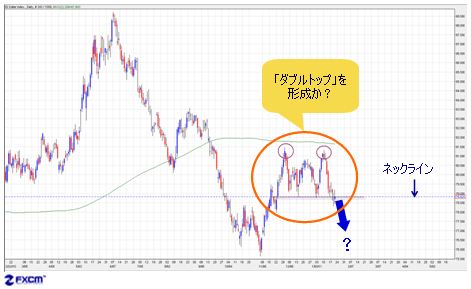

■ユーロはテクニカル的に重要な局面に差し掛かっている

足元の為替市場では引き続き、米ドル全体が軟調に推移している。

ドルインデックスは「ダブルトップ」のフォーメーションを形成した可能性が高く、下値余地がさらに広がる可能性が高い。

(出所:米国FXCM)

当然のように、米ドルの対極に位置するユーロが買われており、このコラムを執筆している1月21日(金)の昼時点では、ユーロ/米ドルは1.3538ドル、ユーロ/円は112.13円まで一時上昇している。

実は、ユーロ/米ドルの1.3500ドル超えとユーロ/円の112円台トライはテクニカル上、重要な意味を持っている。

前者は昨年12月14日の高値と合致した心理的節目で、後者は昨年1月以来越えられなかった200日移動平均線のレベルとなるため、ブレイクできるかどうかによって、今後の上値余地を左右するサインとなるからだ。

(出所:米国FXCM)

(出所:米国FXCM)

前回のコラムでも指摘したが、マーケットのコンセンサスがユーロ安にバイアスをかけていた分、これらのテクニカル的な節目のブレイクは、多くのアナリストに予測の修正を迫るものとなろう(「急落から急反発したユーロの『元気』は2つの『元』に由来している!?」を参照)。

代表的な例は、バンク・オブ・アメリカが1月12日(水)に出したレポートだ。それはユーロ安をメインシナリオとし、今年第3四半期に1.2000ドル前後の安値をトライした後、年末に1.3000ドル、2012年に1.3500ドルを回復するという予測だった。

この意味では、最近のユーロの「元気」はマーケットの予測をはるかに超えたもので、単にテクニカル要素だけでは説明しきれないところがある。

前回のコラムで、ユーロの「元気」が2つの「元」に由来し、1つの「元」はEU(欧州連合)の「元」であるドイツの態度にあると説明した(「急落から急反発したユーロの『元気』は2つの『元』に由来している!?」を参照)。

■ドイツの支援なしでは、ユーロは崩壊の道を歩むしかない

結論から申し上げると、ユーロの問題は単なる経済問題だけではなくユーロの本質的な問題は政治問題である。

統一通貨という枠組みの中で、ユーロ圏内の経済・財政面の格差を容易に解決できない以上、最終的にはドイツを中心とした「EUの元」が責任を負う形でしか解決を図る方法がない。

ドイツ国民からすれば、「怠け者」のPIIGS(ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、ポルトガル)を救済するために、自分たちの血税が投入されるのはもってのほかであり、感情的には受け入れがたいものだろう。

だが、国レベルでの判断では違ってくる。

ドイツの支援なしではユーロのソブリンリスク(国家に対する信用リスク)は解消できず、ユーロは崩壊の道を歩むしかない。その場合、ユーロという通貨だけではなく、EUという組織そのものの崩壊もあり得る。統一通貨なしのEUでは、形骸化されることが容易に推測される。

■ドイツは最終的に「PIIGS」の救済に乗り出す!

ところで、EUの結成と統一通貨「ユーロ」の発行によって、ユーロ圏内のどの国が一番利益を得ているかと聞かれると、間違いなくドイツだと大半のエコノミストが口をそろえるだろう。

そして、仮にユーロが崩壊したら、どこの国が最も打撃を受けるかと聞かれれば、それもドイツだという答えが大半を占めると思われる。

ドイツ国内の世論に「ユーロを放棄してマルクに復帰すべき」といった意見も一部にあるようだが、それは「経済音痴」による寝言としか言いようがない。

ユーロが崩壊すれば、ドイツの金融や産業には破壊的な打撃が与えられ、特に、金融システムが再起不能とも言えるダメージを受けることは、想像がつく。

したがって、ドイツはユーロを放棄できないし、だからこそ、ドイツは最終的に自らの利益が損なわれても「PIIGS」の救済に乗り出す。

これは「庶民」レベルでなかなか理解されるものではないから、最終的には、国のリーダーが「政治判断」するほかない。だから、ユーロの問題は政治問題であり、ユーロ崩壊論そのものが本質を突いていない杞憂であると言っているのだ。

■マーケットはドイツのPIIGS支援を織り込み始めた

EUの「元」であるドイツ政府の態度と対応が、ユーロにとっての死活問題なのである。ドイツ政府の態度についてのマーケットの思惑が、通貨「ユーロ」の高安を決定する。

最近のユーロ高の背景には、ドイツ政府が「EFSF(欧州金融安定基金)」の規模拡大などの改革案に対して、従来の拒否姿勢から軟化してきたことがあるのだ。

つまり、マーケットはドイツ政府が最終責任を取るというシナリオを織り込み始めたのである。

これまでのマーケットは、ドイツ政府が「最終責任」を取るというシナリオを想定していなかったということだ。

多くのアナリストは単に経済的な視点でしかユーロ問題をとらえず、政治レベルの問題を検証してこなかったように思える。

そもそも、経済は政治とリンクしており、完全に切り離して語れない。よって、ユーロ問題を「経済」の枠組みにおくという議論やアプローチは間違っている。

■中国がユーロの問題を大きく変貌させる可能性がある

同じように、もう1つの「元」も単なる経済問題ではなく、政治判断でもある。

それは他ならぬ、中国によるユーロの支援や「PIIGS」の発行する国債の購入である。

つまり、中国の人民「元」がユーロの問題を大きく変貌させる可能性があり、マーケットが徐々にこの要素を織り込もうとしているから、ユーロの「元気」につながっていると、筆者は思っている。

そのあたりの詳説は、また次回!

![ヒロセ通商[LION FX]](https://zaifx.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/-/img_cf441770d8ee58a063c99fd812f7fc7a76045.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)