■「PIIGS」の国債を買い続ける中国

今月、中国の李克強副総理がスペインの首都マドリードを訪問した際、スペインの大手経済紙「Expansión」のトップ記事のタイトルは「ウェルカム・ミスターリー」であった。

年配のスペイン人ならば、このタイトルを見て、1953年のスペイン映画の名作「ウェルカム・ミスターマーシャル」を思い出すだろう。

この映画は、戦後、ある村の人々が米国の欧州援助計画(マーシャル・プラン)によって利益を得ようとする物語だが、ここに描かれているように、最近のスペイン人は中国からの援助を切望している状況だ。

そこへ李副総理が訪問し、スペイン国債の購入をはっきりと約束した。具体的な金額さえ明言し、彼らを失望させなかった。

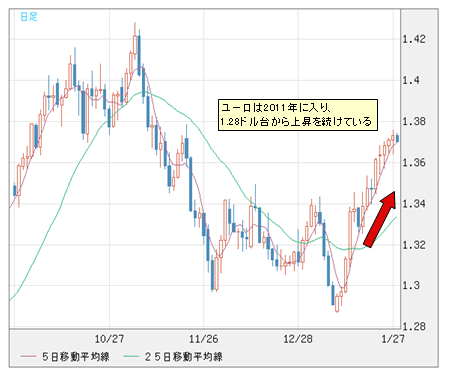

昨年後半から、中国は盛んに「ユーロ支持」のメッセージを発してきた。

メッセージだけではなく、「中国はEU(欧州連合)の一部国家の財政危機への対応を支援するため、具体的な行動を起こした」と発言したもう1人の副総理、王岐山氏の言葉どおり、ギリシャ、ポルトガル、アイルランド、スペインといった「PIIGS」と呼ばれる国の国債を次から次へと購入している。

ギリシャ国債については、常に数十億ユーロ分を購入していると見られるが、今年第1四半期(1~3月)において、さらに40億~50億ユーロ分を購入しているようで、スペインに対する約束では60億ユーロ分はくだらないようだ。

■マーケットは中国のスタンスと行動を無視できない

「EUのブタ達」と言われ、屈辱的な汚名を着させられたばかりでなく、ウォール街の人々からも激しい攻撃にさらされ、誰も見向きもしてくれない「PIIGS」の国々にとって、中国からの支援がいかに感激的なものなのかは容易に想像できる。

もちろん、これらの国々自身だけではなく、EU全体にとっても中国の助けはありがたいはずだ。中国の一連の行動とスタンスの表明が、確実にユーロの安定につながっているからだ。

言うまでもないが、なお発展途上とはいえ、中国は世界2番目の経済大国に登りつめ、世界トップの外貨準備高を有している。マーケットは中国のスタンスと行動を無視できない。

それゆえ、ユーロのショート(売り持ち)筋は「人民元の買い」の壁にぶつかり、いったん退散せざるを得なかったのだ。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足)

消息筋によると、アジアの中央銀行によるユーロ買いが断続的に入り、ユーロのショート筋が踏み上げられ、かなりの損失を出しているようだ。ここで言うアジアの中央銀行には、間違いなく中国の人民銀行が入っていると思われる。

なお、「人民元の買い」という言い方にはワケがある。それには、世界最大規模の外貨準備高を抱える中国の苦悩と深謀が絡んでいるのだ。

輸出で稼いだマネーの回流による人民元高を阻止するため、ほぼ自動的に米ドル資産の買いに走っている中国は、「米ドル安のワナ」にはめられるリスクが増大している(「米ドルの罠にはめられた中国は損失覚悟の米ドル資産売却へ動き始めた」を参照)。

そればかりでなく、米ドルの一極化に自ら貢献する一方で、基軸通貨としての米ドルが不安定な状況にあることに悩まされ、振りまわれされているという苦悩がある。米国の「QE2(第2次量的緩和)」の実行は、中国からすれば、基軸通貨の地位を乱用する米国の無責任というほかあるまい。

■基軸通貨をめぐる興亡は「人民元」抜きでは語れない

そうかと言って、米ドルに取って替わる力が今の人民元にはないことを、中国はよくわかっている。

また、少なくとも現時点では、中国は米ドルの基軸体制そのものの転換を迫るほどの野望を持っていない。

ただし、国際通貨システムの多元化を目指し、米ドルへの一極化をできるだけ回避させたいといった狙いはある。

そのためには、ユーロの安定は欠かせない。

ユーロが不安定になれば、米ドルの対極としての存在が崩壊するばかりか、中国が目指す国際通貨システムの安定化を損なうことにもなる。これは、長期戦略としての中国の国益を損なうことになるのだ。

EUのソブリン(国家の信用)危機は、中国にとっては逆に好機となり、戦略的なユーロの安定だけではなく、戦術的にもEUに対して恩を確実に売ることができる。

また、ユーロ安を阻止することで人民元高を回避し、さらに、第1輸出先のEUへの輸出を増やせるという「一石二鳥」の効果がある。

それゆえ、ここ最近のユーロの「元気」のもう1つの「元」は「人民元」の「元」に由来していると見ているのだ(「急落から急反発したユーロの『元気』は2つの『元』に由来している!?」を参照)。

短期スパンではなく、長期的な視点においても、今後の中国政府の思惑と行動が確実に通貨システムそのものの変化に影響を及ぼすだろう。

基軸通貨をめぐる新たな通貨の興亡は、もはや「人民元」抜きでは語れないことを悟るべきだ。

■米ドル/円は86円台、ユーロ/円は116円台が見えてくるか

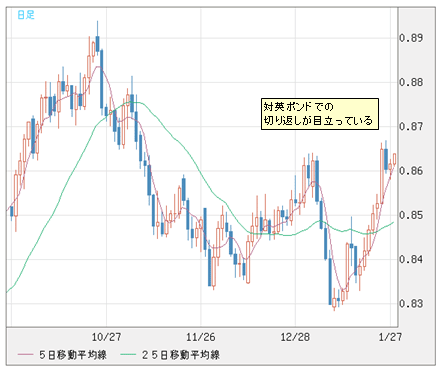

さて、最近の為替市場ではユーロ高が一層鮮明になりつつあるが、足元ではユーロ/米ドルよりも、ユーロ/円、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドルといったユーロクロス通貨ペアの切り返しが目立っている。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/英ポンド 日足)

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/豪ドル 日足)

その背景には、英国の2010年第4四半期GDPがマイナス成長となったこと、豪州の大洪水の発生、中国の金融引き締め懸念などがあり、これらが英ポンドや豪ドルなどの下落圧力となった。

また、それらとは対照的に、EUでインフレ懸念が高まっているために利上げ観測が台頭し、ユーロにかなりの優位性が浮上してきたと思われる。

ユーロ高は米ドルに対してよりも、ユーロクロス相場に主導される公算大と考える(ちなみに、ユーロ/米ドルはいったん調整モードに入る可能性が高いと見ているが…)。

さらに、格付け機関のS&Pが27日に、日本のソブリン格付けを格下げした衝撃がより大きい。

これまでは、EUのソブリンリスク(国家に対する信用リスク)によって「ユーロ安・円高」といった形で、日本サイドは受動的な影響しか受けなかったが、「対岸の火事」の火の粉が我が身に降りかかるリスクが高まっている。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/円 日足)

結論から言うと、円売りが一段進んでも不思議ではなく、米ドル/円は86円台、ユーロ/円は116円台が見えてくるだろう。

その詳細は、また次回に。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)