■日本の単独介入のマイナスの側面が目立ってきた

再び、為替市場の基調が米ドル高と円高に傾いてきた。言うまでもないが、ユーロのソブリン危機の拡大によってリスク回避型の米ドル買いの動きが広がっている。

また、「消去法で買われる円」といった従来の構造も健在だが、1日当たりで史上最大規模の介入が行われたにもかかわらず、円高阻止に成功したとは言いがたい状況を考慮すると、介入がもたらすマイナスの側面も目立ってきたと言えるだろう。

まず、みなさんもおわかりだと思うが、日本単独の介入には限界がある。

もっとも、無秩序的な為替変動に対して、G7(先進7カ国)の創立メンバーである日本が、けん制にとどまらず、特定のレベルを定めて介入を行うことはG7の行動原則に沿わない。ただ、このあたりの理屈を無視しても、効果は今イチだったという印象が強い。

為替市場は巨大であるがゆえに、金額ではなく、インパクトが重要になってくる。だから、日本の単独介入という孤軍奮闘の姿勢はマイナス要素となり、マーケットもこの点を見透かしているので、かえって投機筋を刺激し、円買いの好機ととらえられるリスクさえある。

また、欧米と協調介入を行ったとしても、成功するとは限らない。今年3月の震災後の協調介入とその後の値動きを見れば、納得していただけると思う。

このコラムで何度も書いているように、円の本質は「翻弄される通貨」であるから、円高よりも米ドル安、ユーロ安といった表現のほうが的を射ている。

つまり、円高にしても、円安にしても、日本サイドの事情(ファンダメンタルズ)よりも、外部環境によって円相場は形成される。

円は基本的に「受身」あるいは「受け皿」の役割を果たすから、外部環境や要素が根本的に修正されなければ、相場のトレンドはそう簡単には変わらない。協調介入でさえ失敗に終わっていることは、そのよい証左であろう。

■日本政府の努力でも円安に反転させることはできなかった

最近、もっとも懸念されるのは、マーケットにおける介入への期待感だ。

安住財務相が連日のように円高阻止の決意を示しているが、それにより、一定レベルに達すると日本の介入があるだろうと読んでいる投機筋は多い。すると、介入を狙った米ドルのロングポジション(買い持ち)が積み上げられやすくなる。

そのような状況下で日本の介入が入ると、投機筋がいっせいに手仕舞いを行い、逆の米ドル売りでマーケットに参加してくるため、結局、米ドル安・円高の流れに戻り、介入の効果が帳消しになってしまう。

要するに、日本政府のロジックと行動が投機筋に読まれているため、その効果は限定され、国民の税金で賄う介入資金は投機筋の利益と化すハメになる。

戦にたとえれば、本来、マーケットにおける投機筋との戦いはゲリラ戦に近いものだったが、日本政府のやり方は中世の武士が行う正攻法に近いものだから、莫大な資金を投入してもそれに見合う効果は出ない。これはある意味、当然の結果と言える。

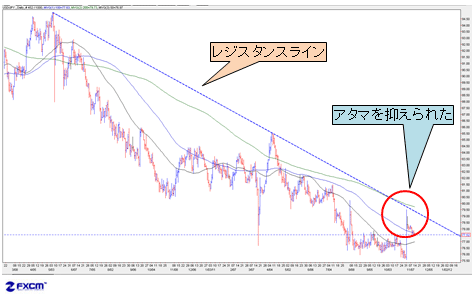

米ドル/円のチャートがそれを何よりも雄弁に物語っている。

(出所:米国FXCM)

上のチャートのように、昨年5月高値と今年4月高値を結んだレジスタンスラインが最近の高値のアタマを抑えた形となっている。介入があったとはいえ、テクニカルの視点で見れば、米ドルのショート筋があわてて手仕舞う必要がないことも明白だ。

日本の当局は史上最大規模の介入を行ったものの、このレジスタンスラインを上抜けることはできなかった。日本政府の努力で円高のスピードを緩めることはできても、円安方向へと反転させる力がないことも明白となった。

■投機筋に損をさせなければ、米ドル/円の底打ちはない

ところで、「罫線引きの銭失い」ということわざがあるが、介入を徹底的にやるならば、本来はレジスタンスラインのブレイクを狙うやり方が効果的だ。

それを日本の当局ができなかったか、それとも、最初から目標としていなかったかは定かではないが、円高を阻止できなければ、やや違う意味合いではあるが、結果的には「罫線引きの銭失い」となりかねない。

要するに、米ドル/円の大底打ちを達成させるためには、テクニカルの視点を持ち、相場の内部構造に沿った介入方法をとりながらた、タイミングをうまくとることが重要である。

前述のように、介入を狙う米ドルのロング筋のほとんどは中途半端な投機筋であり、米ドルを押し上げる力を持ち合わせていない。彼らは介入後、米ドル売りの「圧力」となってくるため、このような投機筋に徹底的に損をさせなければ、米ドル/円の底打ちはできない。

各統計資料を見ると、個人投資家の逆張りのポジション、すなわち、米ドル買い/円売りが膨らんでいる。基本的に、これは介入期待に基づくものであり、酷な言い方であるが、多くの個人投資家に損切りをさせないと日本政府・日銀の市場介入は成功しない。

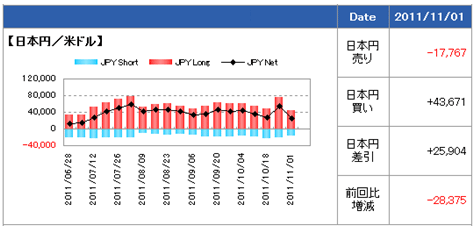

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移)

もちろん、個人投資家やヘッジファンドの投機ポジションだけで、日本政府・日銀の介入をムダにしてしまうと言うのは大げさだ。もっと重要な勢力、つまり、実需筋の動向を把握しなければならない。

しかし、実需筋も日本政府・日銀の介入に期待し、あまり米ドル売りを行っておらず、売り需要が膨らんでいるケースは多い。これは米ドルだけではなく、ユーロに関してもそうである。

ユーロのソブリン危機がこれほどまでも騒がれているのに、日本企業の想定為替レートがユーロ高の水準のままであることが多いのも、日本政府・日銀がいずれ介入してくれるといった期待感に基づくものといって、過言はないだろう。

■日本の円売り介入を成功させるには?

こういった期待が裏切られると、今度は多くの投資家がいっせいに米ドル売りやユーロ売りを急ぎ、米ドル安、ユーロ安のモメンタムを加速させるため、かえって円高を招くことになってしまう。

言ってみれば、実需筋の中途半端な「リスクヘッジ」と日本政府・日銀の中途半端な「介入」が相まって、円高のピークを後ズレさせている可能性は否定できない。円高がダラダラと進行している背景には、このようなことがあるのだと思う。

総括してみると、実需筋が幻想を捨てて売るべき米ドルやユーロを売り、投機筋のロングポジションが徹底的に一掃され、大げさな表現ではあるが、「マーケットにはもう円買いポジションしかない」といった状況にならなければ、日本の当局による介入は成功しない。

この意味では、いま日銀と日本政府に求められているのは、有言実行ではなく、有言不行であろう。

つまり、口では「介入! 介入!」と言いながら、実際には動かず、米ドル安とユーロ安をとりあえず静観する。こうすれば、ロング派の投機筋が大損し、実需筋もあわてて売ってくる。そうすると、一時的には激しく円高に振れるものの、相場の需給は(意図的に)整理される。その上で、マーケットに不意撃ちを仕掛けるというのが効果的だ。

場合によっては、クリスマス当日などのタイミングで介入を行い、マーケットにプレゼントを贈るといった大胆な行動が必要であろう。

最近のように、「介入するぞ! するぞ!」と言いながら介入してくるのは愚の極だ。

■今だからこそ、円高を放置したほうが得策だ!

このような話をすると、「そんなバカな!」といったお叱りを受けるかもしれないが、ここで2点ほど申し上げておきたい。

まず、今だからこそ、このようなやり方が有効なのである。

その根拠として、相場の内部構造が、円高がすでに最終段階に来ていることを示唆している。これについて説明した記事が最近多く見られるので、その詳しい説明は省くが、要するに円高を放置し、円高阻止を一時的に放棄しても、無秩序な円高とならない可能性が高いのだ。

そして、円高の主戦場がすでに米ドル/円からユーロ/円へと移っているため、対米ドルのみでの円売り介入には限界がある。その上、ユーロのソブリン危機が背景にあることから、ユーロ安は日本の介入だけでは到底阻止できない。

だから、円高は放置したほうが得策なのだ。無理に介入を行っても、結局、国民の税金でその損失(⇒日本政府がすでに大損していることをお忘れなく!)を穴埋めすることになるから、笑える話ではない。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/円 日足)

ユーロ安の蓋然性については、イタリアの混乱がもっとも危険なシグナルとなるだろう。イタリアは大きすぎるため、救えない可能性があるからだ。

このあたりのことは、筆者の無料メルマガ「陳満咲杜の為替天気予報」の11月10日号で解説しているので、参考にしていただきたい。

最後に、ロイターのサイトで今朝、「投機的な動き・過度な変動に関心、言ったことは行動=円高で財務相」というニュースが流れていた。これを読んで、多くの国民が財務相を評価するだろう。

しかし、日本の政府も国民も、この程度のロジックと知恵にとどまっているならば、円高阻止の成功を安易に期待することはできないかもしれない。

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)