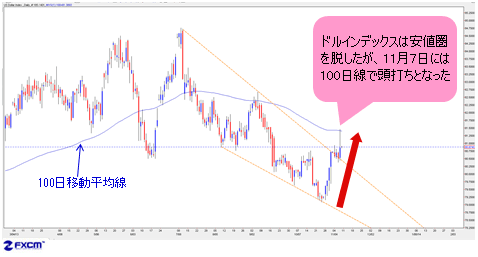

■ドルインデックスは安値圏を脱したものの…

米ドル全体の反騰の基調が続いている。売られすぎていたドルインデックスは、もはや「売られすぎ」に対する修正段階を超えて、新たな変動段階に来ていると思う。

(出所:米国FXCM)

たびたび指摘してきた、ドルインデックスにおける下落ウェッジの上放れが今週(11月4日~)に入ってからみられた。ドルインデックスは安値圏を脱し、これから米ドル高へ基調転換を果たす可能性を示している。

一方、短期スパンでは、昨日(11月7日)の波乱が道のりの険しさも暗示しているようにみえる。11月7日(木)のドルインデックスは100日移動平均線(100日線)にて頭打ちの気配を示し、長い上ヒゲ風チャートを形成した。目先の戻りの限界として意識させられる。

さらに、米ドル/円は、より大きな波乱をもって不確実な地合いを示していた。

(出所:米国FXCM)

上のチャートで示したように、米ドル/円は100日線を超え、5月高値から引かれた大型トライアングルのレジスタンスラインをいったんブレイクしたあと、一転大幅に売られ、再度200日線を打診したほどの激しい値動きとなった。

筆者は米ドル/円における大型トライアングルの上放れを重ねて主張してきたので、同レジスタンスラインのブレイクを当然、サインとして重視していたが、さすがに昨日(11月7日)のような大波乱にやられ、現在はその上放れサインがダマシであったことを認めざるを得ない。

■ドラギ・ショックが市場センチメントを牽制

昨日(11月7日)の波乱は、2つのショックがもたらしたと思う。1つは「ドラギ・ショック」で、もう1つは「米GDPショック」であった。

まずECB(欧州中央銀行)が予想外の早期利下げに踏み切り、マーケットにサプライズを与えた。

数多くのサプライズ的な決定に長けているドラギECB総裁であるが、2013年年末まで待たずにいち早く行動したことは、手持ちカードを早々に切ることに等しい。これが市場関係者を驚かせた。

ユーロ/米ドルの大幅下落はその表れで、マーケットは同ショックをこれからも織り込んでいくだろう。

ECBに行動を促したのは、10月のインフレ率低下に違いない。ECBのインフレターゲットである2%を遥かに下回る10月の0.7%という数字がドラギ総裁の決断を促し、早ければ12月には利下げするだろうとマーケットは読むに至った。

しかし、昨日(11月7日)、ECBが早期決定したことは、マーケットの予想より状況が悪化している可能性を示唆し、市場関係者は「のんびり」した考えを再考させられた。

もっとも、ECBが一番危惧しているのは、デフレに陥ることである。早期利下げをもってデフレの芽を早期に摘み取りたいだけでなく、中銀として断固とした姿勢を表明したという意味合いもある。

ECBの政策余地が限られていることから、「デフレの戦車の前に、ドラギはまるで豆鉄砲しか持たない」と言われるように、一部市場関係者はECBをなめていた節があった。ECBは今回のサプライズ利下げをもってマーケットにメッセージを送り、市場センチメントを牽制する狙いもあっただろう。

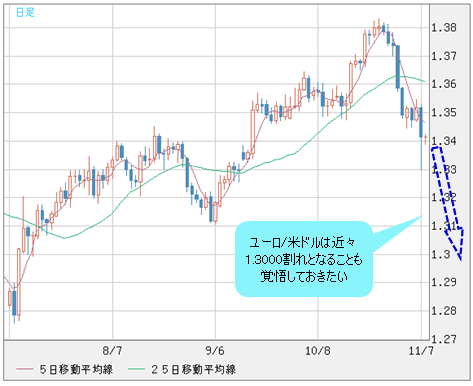

■ユーロ/米ドルは1.3000ドル割れもあり得る

いずれにせよ、今回のECBの決定は、マーケットのセンチメントを修正するには十分のインパクトを与えたとみる。

米出口政策の延期といった観測が主流である中、「ECBの早期行動なし」という慢心した見方が蔓延し、「消去法」的にユーロが買われてきたが、昨日(11月7日)の急落をもってユーロプチバブルの終焉が告げられたと言えるだろう。

目先売られすぎたこともあるから、いくぶん戻りの余地もあるかもしれないが、前述のように、欧州事情やECB政策をこれからも織り込んでいくので、ユーロ/米ドルは近々1.3000ドルの節目割れも覚悟しておきたい。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足)

■米GDPは予想より良かったが、米ドル/円は大幅下落へ

次に、波乱の2つ目の要因である米GDPショックについて。

昨日(11月7日)は米GDPの3Q(第3四半期)の数字が予想より高かったため、これが一時米ドル/円の上放れをもたらした。

しかし、中身を吟味していくと、GDPデフレーター(※)が1.9%にも達しており、これが予想の0.6%より遥かに高いことがわかる。そのため、実質的なGDPは0.9%にすぎず、同指標は米ドル高を支えるには不十分であることが露呈しただけでなく、4Q(第4四半期)GDPの下落も連想させられるほどであった。

米ドル/円は99円台に乗せたあと、米国株の下落や日米金利差の縮小により、一転して大幅に下落したが、その原因となった「張本人」はGDPだったのではないかと推測できる。

当然のように、マーケットの関心は、FRB(米連邦準備制度理事会)によるQE(量的緩和策)縮小の時期に集中している。昨日(11月7日)の波乱を経て、本日(11月8日)の米雇用統計は、いっそう重要性が増す。

懸念の多い米雇用統計の前に、リスクをできるだけ減らしたい向きが米ドル売り・円買いに動いたとみられ、ユーロ/円の下落と相俟って、円が一時的なリスク回避先として選ばれたわけだ。昨日(11月7日)の米ドル/円の波乱は、こういった事情によって形成されたとみる。

(※編集部注:「GDPデフレーター」とは名目GDPから実質GDPを算出するために使われる物価指数のこと)

■今夜の米雇用統計が少しでも良い数字なら米ドル上昇か

いつものように、本日(11月8日)の米雇用統計に関する推測が、巷にはあふれている。

筆者の経験では、同指標は予測できるものではないので、そのあたりの話はエコノミストにお任せするが、米政府機関の閉鎖時期が統計に含まれるだけに、一般論として、ある程度の悪化がマーケットに織り込み済みなのではないかと思う。

逆に、あまり楽観的な予想が聞こえてこないので、少しでも良い数字が出れば、米ドルを支える要素としてマーケットに利用されるのではないかとみる。

したがって、数字次第とは言うものの、総じて米ドル高の基調を維持できると思う。

■ドル/円は11月7日の高値・安値のどちらを突破するか

問題は、ダマシを1回経験した米ドル/円がどうなるか、ということだ。

11月7日(木)の足が、前6日間の値幅を抱き込んでいることや、拡散型トライアングルを形成していることから考えて、11月7日(木)の高値、安値のどちらを先にブレイクしていくのかが、重要なサインを示してくれるのではないかとみる。

(出所:米国FXCM)

また、同拡散型トライアングルの延長も想定し、一時高値、安値の更新があっても、許容範囲を多少拡大してシグナルの真贋を見極める必要もある。

現時点では、下放れより、なお上放れの公算が高いとみるが、昨日(11月7日)の波乱を経て、従来の想定より時間がかかる見通しだ。市況はいかに。

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)