仲値トレードはオイシイって聞くけど本当?

数あるFXのトレード手法の中でも、認知度が高いと思われるものの1つに挙げられるのが、日本時間10時ごろ(※)の「仲値」に向けた、米ドル/円上昇を狙った「仲値トレード」です。

(※厳密には金融機関の米ドル/円の仲値は日本時間9時55分に決まり、その後、10時ちょうど頃にレートが公表されるしくみとなっている)

ザックリいうと、「仲値」にかけては貿易業務を行う事業法人が、事業決済用の資金を調達する目的で米ドル買い注文を持ち込むことが多いので、そこを狙って米ドル/円の買い(米ドル買い・円売り)ポジションを持てばいいじゃん、というもの。

もし本当に、仲値に向けた時間帯に通常の時間帯よりハッキリと米ドル高・円安になりやすい傾向があるなら、それに乗っかって「仲値前に米ドル/円を買って、仲値付近で売り決済する」だけで、簡単に儲けることができるかもしれない……。

でも、そんなにうまくいくものなの??

インターネット上で検索すると、個人トレーダーを中心に自分なりの仲値トレードを解説したブログなんかがゴマンとヒットするけれど、その中身は仲値トレードといっても、結局は直近の米ドル/円相場のトレンドが重要だとか、仲値に向けた時間帯の中でのスキャルピングのやり方などを披露しているものがほとんどです。

そうじゃなくて、超シンプルかつ機械的に、仲値に向けて単純に米ドル/円を買っておけば、どのくらいの確率で上昇してくれて、トータルで利益を上げることができるのかが知りたい!

そんな疑問を解決してみたく、過去のデータをもとに、仲値トレードの有効性を検証してみました。

なぜ、米ドル/円は仲値に向けて上がりやすいといわれるの?

過去のデータを紹介する前に、そもそも「仲値」とはどういうものなのかということを、もう少し補足説明しておきましょう。

「仲値」とは、銀行などの金融機関で、顧客が外貨を売買するときに適用されるその日の基準レートのことを指し、外国為替市場の実勢レートを参考に、銀行などがそれぞれ独自に決定します。

為替レートによほどの大きな変動がない限り、通常の顧客はその日の外貨の売買を、仲値を用いて行うことになります。

なぜ、仲値にかけて米ドル買い注文の方が円買い注文より多くなりがち、といわれているのでしょうか?

1つには輸出企業の方が輸入企業より規模が大きい企業が多いという事情が関係あるようです。円安と株高は同時進行することが多いですが(直近はちょっと違っていますが)、これは規模の大きな上場企業には円安がプラスに働く輸出企業が多いからです。

輸出企業はモノを海外に輸出して売って得た米ドル(※)を日本に戻す際に、米ドル売り・円買いを行うことになりますが、これらの企業は大口の注文を行う大企業が多いわけです。そして、注文が大口なので、銀行に対し、仲値に限らず、好きなタイミングで米ドル売り・円買いの注文ができるのです。

(※輸出で得る外貨には米ドル以外のものもあるが、ここでは簡略化して米ドルで説明)

これに対し、輸入企業は円を米ドルに換えて、その米ドルを使って海外でモノを買いつけますが、輸入企業には比較的小さな会社が多いため、注文量も少なく、自社の好きなタイミングで銀行に注文しても受け付けてもらえないようなのです。銀行としては、比較的小口の注文は仲値のレートでまとめて引き受けますよ、ということになります。

つまり、輸出企業は好きなタイミングで米ドル売り・円買いを行う傾向があるのに対して、輸入企業の米ドル買い・円売り注文は仲値にまとめられてしまう傾向があるということなのです。

また、企業規模に関係なく、長年の慣例といったものもあるらしいです。輸出企業はそうでもないけれど、もともと輸入企業は仲値のレートで注文を出すところが多いらしいのです。

輸入企業と輸出企業の為替予約、その違いとは?

そして、もう1つ考えられるのは、「為替予約」の存在です。

「為替予約」とは、為替相場の大きな変動の影響を回避するために、将来のある時点で、外貨と円の交換をする約束を今のうちにやってしまう取引のことです。

為替予約そのものは輸出企業も輸入企業も行います。ただ、こちらも長年の慣行といったものがあるのか、輸入企業よりも輸出企業の方が為替予約を使う割合が多いというような話も聞きます。

為替予約を使えば、為替相場の思わぬ変動の影響は回避できますが、銀行の事前審査が必要で原則として取り消しができず、予約をしてしまうと期日に支払いの義務が発生するしくみがあります。そのため、規模の小さな輸入企業では為替予約を利用しないところが多いのかもしれません。

また、為替予約をしっかり行う、石油会社など大手輸入企業の為替予約期間が3カ月程度と比較的短期なのに対し、自動車などの大手輸出企業では為替予約期間がそれよりも長めになる傾向があるようで、この期間の差も関係しているようなのです。

そうなると、輸出企業の長期の為替予約は、銀行としても仲値の時間に限らず、時間をかけて分散しながら手当ができそうですし、輸出企業から一気に大量の米ドル売り・円買い注文が出てくる可能性はそれほど高くないといったことが考えられます。

このようなことから、仲値では円買いよりも米ドル買いが多くなりがちだといわれているのです(本当にそうかどうかは、このあとに掲載するデータをご覧ください)。

銀行は仲値に向けてどう行動する?

そして、その日の仲値において、事業法人の円買い注文よりも米ドル買い注文が多い状況なら、銀行は先回りして米ドル/円を安いときに買っておいて、仲値に向けてレートを釣り上げてから、買ったレートよりも高い値段で仲値を決定して顧客の注文を執行すれば、買った値段と仲値の価格差(サヤ)の分、銀行の儲けが増えるというカラクリがあって、仲値にかけて米ドル/円が上昇するといわれています(本当にそのようになることが多いかどうかは、このあとに掲載するデータをご覧ください)。

さらにいうと、事業法人からの米ドル買い注文が思ったよりも多かったときは、銀行などは追加で米ドルを買う必要があるし、逆に注文が少なくて米ドルが余っちゃいそうなんてときは、手持ちの米ドルを売る必要が生じるので、そういったことに応じて、仲値前の時間帯には米ドル/円が上がったり下がったりするなんてこともあるみたいです。

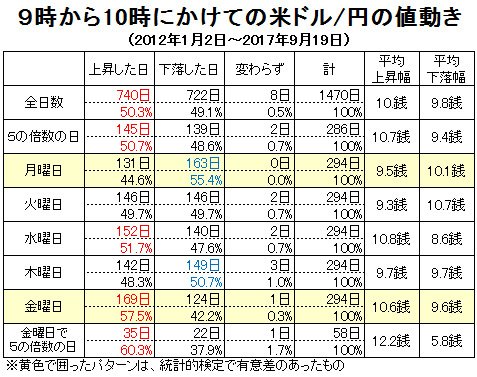

というわけで、仲値の説明はこれくらいにして、2012年1月から2017年9月19日(月)までの毎営業日、全1470日分の米ドル/円の動きを調べ、仲値に向けて米ドル/円が上昇した日がどれくらいあったかを確認しました。

今回の検証には、GMOクリック証券が口座開設者向けに提供している、1分足のヒストリカルデータを利用しました。

【参考記事】

●為替の過去データをFXトレードに活用! ティックや1分足データはどこで入手できる?

■上がるか下がるか、ほぼ五分五分!?

まずは、仲値の決まる9時55分のおよそ1時間前、9時ちょうどから、仲値が決まったあとのキリのいい10時ちょうどまでの時間帯を調べてみました。米ドル/円が9時の時点と比較して、10時の時点で最終的に「上昇した日」、「下落した日」、「変わらなかった日」の日数と、全日数に占める割合を算出してみると……。

●「上昇した日」の数…740日(50.3%)

●「下落した日」の数…722日(49.1%)

●「変わらなかった日」の数…8日(0.5%)

この数字を見ただけだと、全体の中で上昇した日の割合が50.3%とわずかに多かったものの、上昇した日と下落した日は、おおむね半々という結果になりました。

時間中の高値と安値は考慮せず、単純に値幅として9時から10時までにどれだけ動いたかを調べてみると、上昇時の平均値幅は10.0銭、下落時の平均値幅は9.8銭と、こちらもほとんど同じぐらい…。

さらに、変わらなかった日を除外して、単純に上昇と下落、どちらの方が多かったかを見てみても、上昇した日は50.6%、下落した日は49.4%と、上昇した日の割合がわずかに多かったとはいえ、大きな偏りはありません。

この結果を統計的な検定を用いて調べてみると、上昇した日数と下落した日数の間に偶然とは考えにくい有意差はありませんでした。

今回の検証では、日本が祝日で金融機関が仲値を公表しない日も除外していませんし、仲値が決まる9時55分ではなく、10時の時点のレートをもとに算出しています。なので、仲値トレードの有効性を超厳密に示したデータではないのですが、ある程度の目安にはなるのではないでしょうか。

結局、米ドル/円を単純に9時に買って、仲値を通過したあとの10時に売り決済するトレードを長期的に続けても、収益がトータルでプラスになるかマイナスになるかは、どちらとも言えないという結果になります。

ゴトー日なら、上昇する確率はもっと高くなるかも…

もう1つ、仲値トレードで忘れずに考慮したいのが「ゴトー日(五十日)」の存在です。

ゴトー日とは、毎月「5日、10日、15日、20日、25日、月末日」を指す言葉です。事業法人の資金決済日が、これらの日に集中しやすい傾向にあるため、通常日と比較して米ドル買い需要が高まりやすいといわれています。

また「5日、10日、15日、20日、25日、月末日」が土日や祝日と重なった場合は、その前営業日が「実質的なゴトー日」ということになります。

例として、以下に2016年10月のカレンダーを使って、実質的なゴトー日に当たる日を丸で囲ってみました。

上の定義とは少し異なりますが、検証をやりやすくするため、ここではゴトー日を単純に営業日の中で「5の倍数の日」として、先ほどと同じように「上昇した日」、「下落した日」、「変わらなかった日」の日数と、全日数に占める割合を算出してみました。先ほどとは、少し違う結果になるのでしょうか……。

●「上昇した日」の数…145日(50.7%)

●「下落した日」の数…139日(48.6%)

●「変わらなかった日」の数…2日(0.7%)

単純な割合だけでみると、上昇した日が全日数を対象にした検証では50.3%だったのに対して、「5の倍数の日」だけに絞ると50.7%と、ほんのわずかに上がっています。ただ、統計的検定を行ってみると、両者の差に有意性はみられず、上昇しやすい傾向にあるとはいえませんでした。

「実質的なゴトー日」をきちんと抽出してもっと正確に算出すれば、もしかしたら少し結果は違ってくるかもしれません。しかし、あたかも定説のように頻繁に聞かれる「米ドル/円はゴトー日の仲値にかけて上昇する可能性が高い!」 という話は、「おっしゃるとおりです!」とまでは言いきれないということになりそうですね。

週末+5の倍数の日は6割を超える上昇に!

「仲値にかけて米ドル/円は上昇する傾向がある」って話を幾度も耳にしてきたけれど、有意差はないという結果になってしまい、ちょっと納得がいかない状況。それならば、他にも条件をつけ加えて、いろいろと検証してみれば、もう少し勝率のいいパターンが見つかるのでは……?

たとえば、9時から10時にかけて、米ドル/円には上がりやすい曜日や、下がりやすい曜日があるとか?

●月曜日…上昇131日(44.6%)、下落163日(55.4%)、変わらず0日(0.0%)

●火曜日…上昇146日(49.7%)、下落146日(49.7%)、変わらず2日(0.7%)

●水曜日…上昇152日(51.7%)、下落140日(47.6%)、変わらず2日(0.7%)

●木曜日…上昇142日(48.3%)、下落149日(50.7%)、変わらず3日(1.0%)

●金曜日…上昇169日(57.5%)、下落124日(42.2%)、変わらず1日(0.3%)

おお! 曜日別に算出してみると、金曜日は9時から10時にかけて上昇する確率が57.5%と、これまででもっとも高い結果になりました! さらに統計的検定をやってみると、このようなことが起こる確率は約5%であり、統計的には偶然と考えにくい有意差がある水準になっています。

これなら、この条件で長期的に売買を繰り返せば、利益を積み重ねられる可能性が高そうです。

逆に、月曜日に関しては下落する確率の方が55.4%と高く、統計的検定を行ってみると有意差が確認できました。値幅的にも下落時の平均値幅が10.1銭と、上昇時の平均値幅の9.3銭を上回っているので、月曜日は9時に米ドル/円を売って10時に買い戻すトレードが有効ということになりそうです。

金曜日に上昇する確率が高いのは、もしかして、カレンダー的に実質的なゴトー日にあたることが多いということも影響しているのでしょうか?

実質的なゴトー日を抽出してデータを出すのは大変なため、ここでは、金曜日で、なおかつ5の倍数の日に該当するものだけを抽出してみました。

●「上昇した日」の数…35日(60.3%)

●「下落した日」の数…22日(37.9%)

●「変わらなかった日」の数…1日(1.7%)

すると、60.3%の確率で上昇するという結果に! しかも、上昇した日の平均上昇値幅は12.2銭と、下落した日の平均値幅である5.8銭を大きく上回っています。これは、かなり効率的なトレードができるかも…。

ところが、統計的検定をやってみると、このようなことが起こる確率に、偶然と考えにくい有意差は認められないという結果になりました。単純な確率では上昇した日の方が多かったけれど、検証するデータの数が先ほどのものより少ないため、統計的にはこのようなことになるということなんですね。ただ、今回はできなかったのですが、これと同じ条件でもっとデータを集めれば、統計的にも有意になるかもしれない、という手応えは感じました。

下の図は、ここまでにご紹介してきた、9時から10時の検証結果を一覧にした表になります。ご参考まで。

(「『仲値トレード』って本当に儲かるの?(2) 相場観一切無視で勝率7割超の手法発見!?」へつづく)

(ザイFX!編集部・堀之内智)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)