2018年8月という月は日本FX史上、空前のレベルでトルコリラという通貨が注目された月だった。それほど、あのトルコリラ暴落は激しいものだった。

そんな2018年8月の「ロスカット未収金」はいくらぐらいだったのだろうか? 今回は金融先物取引業協会(金先協会)からこのほど発表された、その「ロスカット未収金」のデータを紹介したいのだが、まずはその前に、あの8月のトルコショックを振り返ってみよう。

8分間の暴落! トルコショックで何が起きていた?

8月10日(金)15時14分、トルコリラに何が起きたのか――。FX投資家だけでなく、金融市場全体を巻き込むパニックとなったトルコショック。

【※関連記事はこちら!】

⇒トルコリラ/円が一時、16円台まで暴落! トルコリラ急落の震源地はユーロか!?

⇒トルコリラ/円は一時15円台まで大幅続落! 原因はトランプとエルドアンの両大統領!

そこでは何が起きていたのだろうか?

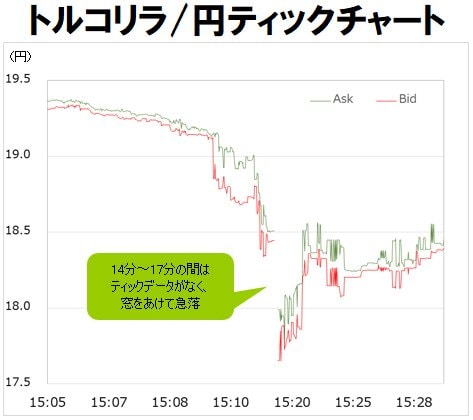

まずは値動きの確認から。トルコリラが最初に暴落の兆候をきたしたのは、お盆休みのムードも高まっていた8月10日(金)の15時過ぎだった。トルコリラ/円は19円台前半から18円割れまで8分ほどの間に暴落している。

下げ幅は1.50円ほど。実感がわかないが7%の下落率だから、米ドル/円ならば110円から102.50円まで8分間で下落した計算になる。

この瞬間のティックデータを図示したのが以下のグラフだ。データの参照元はNDD(インターバンク市場直結型)の取引システムを採用するデューカスコピー・ジャパンだ。

(出所:デューカスコピー・ジャパンのティックデータをもとにザイFX!編集部が作成)

トルコリラ/円が19円台を割り込んでからはスプレッドが拡大し、市場が壊れていたことがわかる。

空白の時間となった15時14分~17分

さらに15時14分から3分間ほどはティックデータ自体がない。トルコリラの流動性が枯渇し、取引が止まっていたようだ。

この間、他のFX業者でもトルコリラ/円のスプレッドが拡大する傾向が見られた。筆者が利用する口座でも40pips程度まで開いていた。

トルコショック時のスプレッド拡大については、当コーナーで公開した以下の記事で詳しく分析されている。

【※関連記事はこちら!】

⇒イケダハヤト氏も知らない、トルコショックでもスプレッドが拡がらなかったFX口座とは?

この記事にも「(トルコリラ/円のスプレッドは)15時15分~17分あたりでピークをつけていることがわかる」とあるように、やはり15時14分から17分までの間、トルコリラの流動性が著しく低下していたことは間違いないようだ。

トルコリラの取引高が5兆円に迫る急増!

トルコリラ暴落の直接的な原因となったのは、ユーロ圏の金融機関が保有するトルコ資産のリスクの大きさに対する懸念が報道されたことだった。

【※関連記事はこちら!】

⇒トルコリラ/円が一時、16円台まで暴落! トルコリラ急落の震源地はユーロか!?

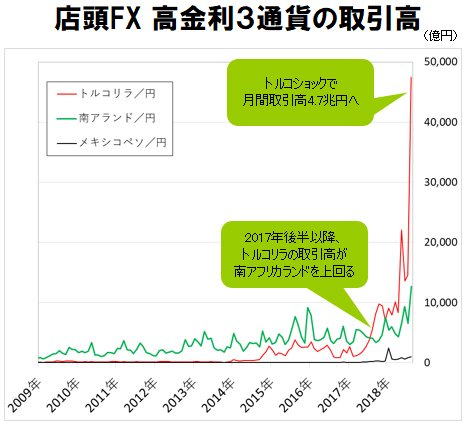

ただ、見逃せないのは「トルコリラバブル」ともいえる日本での存在感の高まりだ。高金利通貨を好む投資家は絶えないが、昨年(2017年)後半から彼らの嗜好に変化があった。トルコリラの取引高が南アフリカランドを上回ったのだ。

南アフリカランドは高金利通貨の代表格として愛されてきた通貨。それをトルコリラはあっさりと追い抜いて、今年(2018年)に入ると、その差を広げていた。

(出所:金融先物取引業協会)

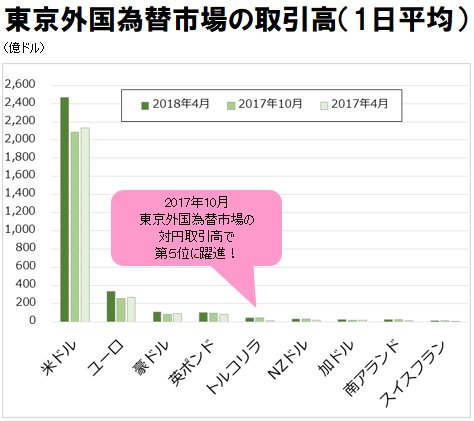

東京外国為替市場でトルコリラ/円の取引高が第5位に

高金利の魅力に惹かれた日本人のトルコ愛は東京外国為替市場にも影響を与えた。

2017年上半期までは、「その他大勢」の通貨のひとつに過ぎなかったトルコリラが、対円取引高で第5位へと躍進したのだ。

(出所:東京外国為替市場委員会)

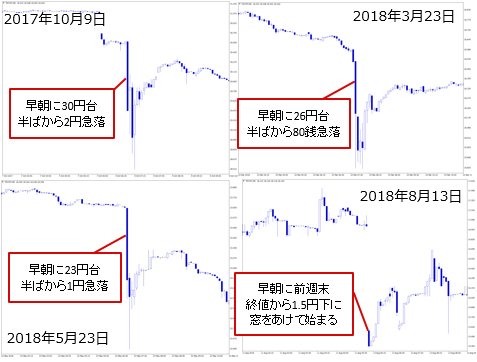

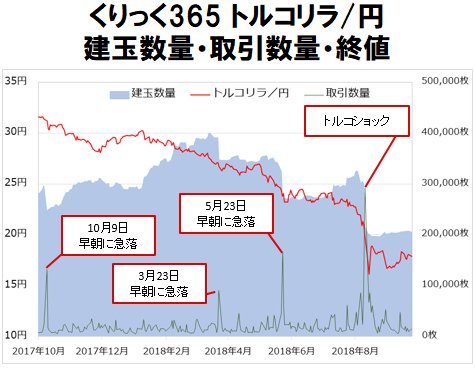

4度繰り返されたトルコリラの「早朝の急落」

新興国通貨への投資は多くが高金利目当ての中長期ポジションだと思われる。そのため、ポジションの建玉は蓄積されていっても、取引高はそうそう増えるわけではない。

しかし、トルコリラの場合は、取引高も急速に高まっていった。つまり、日本人が急速にトルコリラ買いのポジションを積みましていったことがわかる。

その裏では、明らかに日本人を狙ったのでは…と思われる動きも起きていた。早朝の急落だ。昨年(2017年)10月、今年(2018年)3月、5月と日本のFX会社がロールオーバーを行なう時間の前後にトルコリラ/円が急落していたのだ。8月のトルコショックでも最安値をつけたのは週明け、8月13日(月)早朝だった。

【※関連記事はこちら!】

⇒トルコリラ/円は一時15円台まで大幅続落! 原因はトランプとエルドアンの両大統領!

4度繰り返された日本時間早朝の急落にはファンダメンタルズ的な要因もあるだろうが、積み上がる一方のトルコリラ買いポジションを刈り取ろうとする投機的な動きがあったとも想像できる。

(出所:ゲインキャピタル・ジャパンのForex.com)

相次ぐトルコリラ急落に買い向かった日本人

いわば市場からの警告ともいえる急落に対して日本人はどう反応したか。くりっく365のポジション状況を見てみよう。

3月の急落直前、トルコリラ買いのポジションは40万枚までふくらんでいた。それが3月と5月の2度の急落で整理されたものの、再び32万枚まで積み上がっていた。そこへ襲ったのがトルコショックだった。

(出所:東京金融取引所)

トルコショックでの未収金は4500万円程度と少なかった

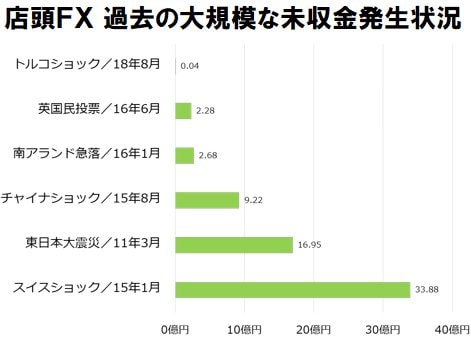

トルコリラの買いポジションが積み上がったところで10分足らずで7%も下げると、心配になるのが「ロスカット未収金」の発生だ。

相場変動により損失が拡大したとき、本来は預け入れた証拠金額以上の損失になる前にロスカットが行われるべきなのだが、相場が急変し過ぎてそれが間に合わず、証拠金以上の損失が発生してしまったものが「ロスカット未収金」だ。

(出所:金融先物取引業協会)

過去には2015年1月のスイスショックで33億円もの「ロスカット未収金」が発生した。2011年の東日本大震災後の円高でも16億円、2016年6月の英国民投票では2億円の「ロスカット未収金」が発生している。

今回のトルコショックでも、大規模な「ロスカット未収金」の発生が予想されたが、9月14日(金)に金先協会から発表された2018年8月の「ロスカット未収金」は1287件、4445万円(※)。過去のビッグイベント時に比べると影響はひと桁以上も小さい金額にとどまった。

(※2018年8月の「ロスカット未収金」について、その発生要因は金先協会から発表されていないが、おもな要因はトルコショックにあったと推定される)

8月10日(金)の暴落時には流動性が枯渇し、13日(月)には窓をあけて急落したにもかかわらず、過去と比べて小規模な「ロスカット未収金」に収まったのは、「FX会社の自動ロスカットが的確に働いてくれた」と評価することもできそうだ。

(出所:金融先物取引業協会)

トルコショックは本当に終わったのか?

ザイFX!ではトルコショックの直後から、トルコ出身のストラテジスト、エミン・ユルマズさんによる連載が始まっている。日本でいちばん詳しいトルコリラ情報となっているので、トルコリラへの投資判断はエミンさんの連載が参考になるはず。

【※関連記事はこちら!】

⇒トルコリラ相場の明日は天国か? 地獄か?

ただ、気をつけたいのは、トルコリラの買いポジションは整理されたものの決して少なくない水準にある、ということ。瀕死の買いポジションを奈落に突き落とすようなショック第2弾があっても不思議じゃない。

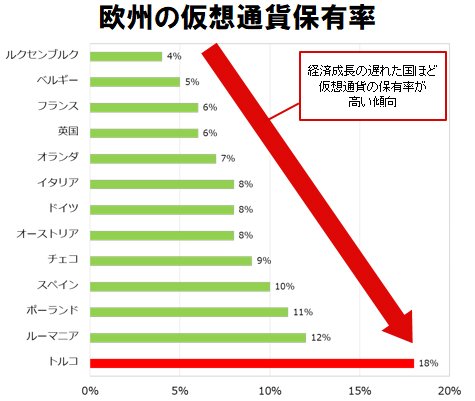

ちなみにトルコでは自国通貨安への対抗手段として、ビットコインへ資産を逃避させようという動きがあったのか、仮想通貨取引所の出来高が急増するという余波もあった。

トルコでは、もともと仮想通貨保有率が高い。トルコ人が自国通貨を信用していないことの裏返しでもありそうだ。

(出所:ING)

スワップ金利目当てなら焦って買わなくてもいいんだし、トルコリラを取引するなら、エミンさんの情報を参考にしながら、慎重にやっていこう。

(取材・文/高城泰 編集担当/ザイFX!編集部・庄司正高&ザイFX!編集長・井口稔)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)