■市場はEFSFの規模拡大への独仏合意に期待している

足元の為替市場では、ユーロ/米ドルをはじめ、主要通貨ペアはほとんどが一伸一退を繰り返している。

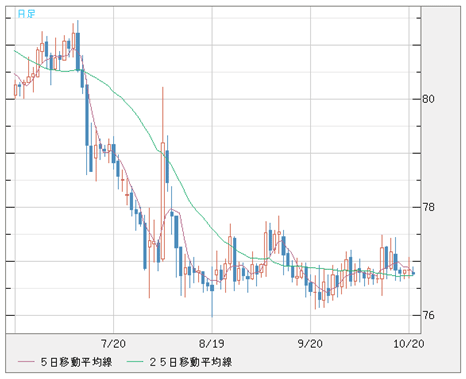

また、米ドル/円が相変わらず「蚊帳の外」に置かれたような狭いレンジにとどまっていることから、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)は外貨に連動する形で保ち合い相場を展開している。

要するに、イベント待ちの相場だ。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨 vs 円 日足)

言うまでもなく、そのイベントとは独仏の首脳会談だ。10月23日(日)に開催されるEU(欧州連合)首脳会談は、欧州金融安定ファシリティ(EFSF)の規模拡大について最終決定の合意がなされるとマーケットで期待されている。

だが、10月26日(水)に2回目の会談があるとも伝えられており、独仏の不協和音が聞こえてくる。

基金の規模についても、2兆ユーロまで拡大とか、1.2兆ユーロしかないとか、ウワサに近いような報道が飛び交っており、これが市場関係者を困惑させ、様子見ムードを高める一因となっている。

■一時的にリスク選好度が回復しても、長続きはしない

もっとも、金(ゴールド)相場の10月20日(木)までの4日続落は、市場マインドの冷え込みを語るものだ。見通しがはっきりしないうちは手元に資金を置きたいといった投資家の思惑が垣間見られ、リスク回避傾向の根深さを示唆するものである。

首脳会談の結果しだいでは、ユーロ/米ドルはもちろん、為替市場全体が最近のレンジをブレイクし、大きく動くことも考えられる。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足)

だが、EFSFの規模拡大が2兆ユーロに決定し、一時的にリスク選好度が回復して米ドル売り・外貨買いとなっても、その動きは長続きしないだろう。

先週のコラムでも強調したように、FRB(米連邦準備制度理事会)の「QE3(量的緩和策第3弾)」の実行なしでは、米ドル高の基調がそう簡単には修正されないためだ(「ユーロ圏の混乱とFRBのツイストオペで、また再び『悪い米ドル高』がやってくる!」を参照)。

対照的に、英国の資産買い入れの規模が拡大されたように、外貨サイドでは米国の後を追う形で、緩和政策にシフトしていく可能性が高くなっている。

■独IFO指数が相場に与えるインパクトも無視できない

その代表的な存在となるユーロサイドでは、独仏首脳会談ばかりが注目されているが、日本時間で10月21日(金)17時に発表される10月の独IFO景気動向指数のインパクトも無視できない。市場予想だと、4カ月連続の下落となりそうなのだ。

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:欧州主要経済指標の推移)

市場予測のとおりにIFO指数が芳しくないものとなれば、EUの中心的存在であるドイツの景気後退に対する懸念が高まるだけでなく、ECB(欧州中央銀行)の利下げ観測が高まることにもなる。

したがって、ユーロに打撃を与えると想定されるが、より深い意味合いでは利下げ云々よりも、ユーロのソブリン危機が拡大するリスクのほうが大きい。

すでに報道されているように、格付け会社のムーディーズは、フランスのソブリン格付けの見通しを「ネガティブ」に修正する可能性があると警告している。これを受けて、フランスの銀行株は値を崩してきた。

ドイツはEUの優等生であるだけに、景気後退リスクが高まれば、ユーロのけん引車が不在となり、EU全体の「二番底」リスクが一段と高まる。その結果として、フランスがトリプルAの最高格付けを失う事態にも発展しかねない。

また、言うまでもなく、すでに「問題児」となっているスペイン、イタリア、アイルランド、ポルトガルといった「PIIGS」と呼ばれる国のさらなる格下げも必至となるだろう。

■フランスがトリプルAを失うと、EFSF自体も不安定になる

ここで注意すべきことは、「ヨーロッパのブタども」と揶揄される「PIIGS」の中にフランスが入っていないため、フランスの財政悪化や格下げという材料は相場に織り込まれていないことだ。

EUの中心的存在は独仏の両大国である。だからこそ、フランスまでソブリン危機が伝染すれば、EUにとっては、まさに「悪夢の始まり」となるだろう。

そして、フランスにとってより悩ましいことは、大国ゆえに背負う義務があり、それが自らの首を絞める可能性が高いということだ。

前述のように、ムーディーズはフランス国債の見通しを「ネガティブ」に見直す方向で調整しているようだが、皮肉にも、その最大の理由が「大国」としてフランスが責任を果たす場合の財政面の負担と不安だ。

銀行の資本増強にしても、EFSFの規模拡大にしても、現在検討されている「措置」はEUの構造的問題を解決できない上、新たな問題を引き起こしかねない。

要するに、このような「措置」はお金がかかる分、結局、国家レベルの負担が膨らみ、公的資金の支払いで国家自体の信用を傷つけることにもなるのだ。

さらに、フランスが抱えるジレンマはEU全体にも通じる。EFSFに拠出される資金は、トリプルAの国による保証に依存する側面が大きい。仮にフランスがトリプルAを失った場合、EFSF自体も不安定になる。

また、フランス国債が焦げつくようなことがあった場合、残りすべてをドイツが背負うことになるため、結局のところ、道連れとなる可能性がある。

ゆえに、独仏は「本気」になり、事態の沈静化に努力を惜しまないといったポーズを見せているが、その努力が自らの立場を悪くするリスクをはらんでいる。

■通貨「ユーロ」のベアトレンドは、まだまだこれから

したがって、独仏の合意しだいではマーケットが一時的でも楽観的なムードに戻り、米ドル売り・外貨買いとなる可能性もある。だが、その動きは総じて限定的なものとなるだろう。

ユーロ圏の混乱は、これから正念場を迎える可能性が高い。通貨「ユーロ」のベア(弱気)トレンドも、まだまだこれからである。

より最近の市況に関しても、10月21日(金)発表の独IFO指数が予想どおり、あるいは一段と悪化すれば、ECBが年内に0.5%は利下げするといった観測が広がり、ユーロが売られるだろう。

そして、自身が火の粉を浴びるリスクにさらされているからこそ、独仏は最終的に何らかの合意に達し、マーケットのリスク回避の流れを何とか緩和するといった展開になるだろう。

それでも、前述した理由から、結局は米ドル高の基調に復帰し、「悪い米ドル高」の流れが続くというシナリオを筆者は描いている。

■クロス円は底割れのリスクに注意!

他の通貨では、豪ドルサイドも豪中銀の理事会における議事録を読む限り、金融緩和の余地があるように見える。

EUのソブリン危機は世界的な景気後退につながるだけに、すでに「ハードランディング」の可能性がささやかれている中国でさえ逃れられないし、その中国経済への依存度が高い豪州は、いずれ利下げに動くだろう。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/円 日足)

そして円サイドに関しては、野田内閣が10月21日(金)に円高対策を打ち出したが、それがどれぐらい実効性があるかという点において不透明な上、今のタイミングで政府がヘタに動くと、円高のピークがさらに後ズレしてしまう懸念さえある。

このあたりの話はまた次回に譲るが、「最後の円高」とはいえ、ユーロ/円などのクロス円では、底割れのリスクが軽視できないことを記しておこう。

(2011年10月21日 13:00執筆)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)