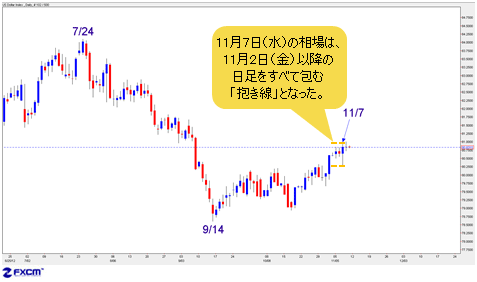

■ドルインデックスは81の節目をトライ

為替マーケットは再び米ドル高の傾向を見せている。

ドルインデックスは昨日(11月8日)81の節目をトライし、9月7日(金)以来の高値を打診している。

一方、米ドル/円は79円台後半まで下落しており、リスク回避の様相を深めている模様。

ドルインデックスは9月14日(金)から上昇傾向にあり、2012年7月下旬からの下落変動に対するスピード調整、といった見方もできるが、11月7日(水)には、一時80.28まで反落したものの、たちまち切り返し、結局80.92の高値を打診した。

日足では、「抱き線(※)」をもって先週金曜日(11月2日)からの日足を包む形で上昇していたことがわかる。

(※編集部注:教科書的な「抱き線」は、前日の値幅を包む大陽線もしくは大陰線のことを意味する)

(出所:米国FXCM)

■「オバマショック」の本当のところは?

11月7日(水)の激しい市況は、ほかならぬ「オバマショック」だった。

オバマ氏の再選で、NYダウは300ドル以上暴落し、連動した形でドルインデックスを押し上げた。

オバマ氏の再選で「ねじれ国会」が継続し、財政の崖から米経済が転落するのではないか、といった懸念を市場関係者が共有していると言われている。

しかし、考えてみれば、こういった解釈は理にかなっているとは言い難いだろう。

なぜなら大接戦とはいえ、現職のオバマ氏は支持層も幅広く、当選の確率はロムニー氏より高かったので、オバマ氏の再選は想定どおりと言えるからだ。むしろロムニー氏が選ばれたほうが、サプライズではないか。

ここで言う想定どおりとは、ウォール街のコンセンサスだ。事前予想では、ロムニー支持色濃厚のウォール街さえオバマ再選の確率が高いことを認めている。

したがって「オバマショック」はオバマ氏再選による財政の崖に対する懸念よりも、本当のところはほかの理由があるのではないかと思う。

いろんな仮説を立てることができるが、単純な見方をすれば、単に米国株が割高で調整のニーズが強かったから、オバマ氏の再選をきっかけとして、調整が行なわれたのではないかと思う。

■株高と低金利は長期的には両立しにくい

米金利低下が鮮明である中、米国株の上昇はやはり「尋常」ではないから、2008年高値に迫っていたNYダウの値動きからすると、「来るべき調整が来た」といった感さえある。

(出所:米国FXCM)

ここで言う「尋常」ではないというのは、やはり米長期金利(米国10年物国債の利回り)との格差からすると、ということである。

米長期金利は歴史的な低水準を記録するまで低下していたから、一般論として成長見通しや景況感の著しい後退を示唆するサインと読み取れる。

対照的に、株の上昇は成長見通しや景況感の向上を反映したもので、株高が続く一方で金利が下がりつつあるといった局面は、やはり長期に渡って両立はしにくいと思われる。

したがって、米金利低下が「異状」なのか、それとも米国株高が「異状」なのかはこれから明らかにされるが、筆者としては両方「異状」なのではないかと思う。

つまり、米金利は「下がりすぎ」、米国株は「上がりすぎ」なのではないかと思う。

■時間はかかっても「米財政の崖」問題は解消の方向に

この見方が正しければ、今まで以上には、米金利低下は進まないのではないかとみる。たとえ、EU(欧州連合)ソブリン危機に加え、米財政の崖があったとしても。

もっとも、EUソブリン問題と同様、米財政の崖は構造的な問題であるだけに、短期間では解消できない。ゆえに、EUソブリン問題と同様に先送りされる術がどこかで出てきて、状況の緩和を図る可能性が高いだろう。

昨今のギリシャ危機、足元のスペイン危機もそうであったが、その渦中では問題の深刻さから「ユーロ崩壊」が叫ばれたものの、落ち着いてみれば、ユーロはだいぶ戻してきたではないか。

米財政の崖も同じ展開になるなら、今の懸念は時期尚早でかつ行きすぎており、ドルインデックスを押し上げる効果は長く続かないだろう。

■目下、米ドル高、円高を推し進めるのは難しい

米長期金利は、2012年7月25日(水)に、史上最低水準をつけていた。対して、ドルインデックスは7月24日(火)に高値をつけていた。

(出所:CQG)

(出所:米国FXCM)

米財政の崖とはいえ、それが米長期金利を7月安値以下に割り込ませるのは容易ではなかろう。割高になった米国株の修正に誘導されたリスク回避の動きで、本格的に米ドル高、円高を推進していくことは、目下難しいと思う。

円に関してだが、米ドル/円が多少落ちてきたものの、切り返しを中断させたと判断するのは性急だ。

もっとも、米ドル/円が11月2日(金)に80.67円という高値を打診したことは、当面の目標を達成した感が強く、調整が必要だった。よって「オバマショック」とはいえ、値動きは予想の範囲内に留まっている。

下のチャートと文書は筆者が11月6日(火)午後に配信した内容で、テクニカル上の可能性を証左していると思う。

(出所:米国FXCM)

ドル/円は2日高値80.67をもって上昇3波(緑)のトップを付けた公算。9月14日安値77.13を起点とした上昇5波動構造、3波(緑)は1.5倍1波(緑)の相当、3波自体の5波動構造も鮮明に数えただけに、ウェーブカウントの蓋然性を示唆。

同ロジックでは、2日高値から調整変動に入り、4波のボトムを探ってから上昇5波を展開する見通しだ。強いブルトレンド、かつ規則正しい変動パターンを保ってきただけに、教科書通りに、3波(緑)の38.2%押し(約79.45)前後にて調整波の完了を想定、押し目買いポイントとして意識しておきたい。

もっとも、単純な調整2波(緑)に鑑み、調整4波は形態がより複雑、期間もより長くなる傾向にある。従って、一直線の安値打診よりも、チャート上で記しているように、三波変動パターンといった構造になりやすい。ちなみに、200日MA線は79.60と示し、前記押し目レベルとの整合性に鑑み、メインサポートとしての機能に注目。

最後に、前回のコラムでも指摘したように、そもそも米ドル/円は歴史的な転換、つまり円安時代の幕開けをスタートした公算が大きい。

【関連記事】

●米ドル/円は強気サイクルに入り、85円以上へ上昇する可能性あり! その理由は?(11月2日、陳満咲杜)

今回もスペースの都合上、詳説は次回に譲りたい。

(PM1:00執筆)

【お知らせ】

来週11月16日(金)は、中国出張のためコラムはお休みです。また、再来週は11月23日(金)が祝日となるため、次回更新は11月26日(月)となる予定です。また、よろしくお願いします。

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)