■米ドル/円反落、その本音と建前とは?

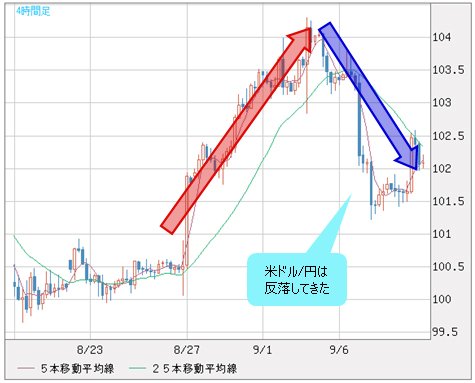

前回のコラムの指摘どおり、米ドル/円は反落してきた。

【参考記事】

●「ヘリマネ相場」再来!? 目先の円安はややオーバー、しばらくは波乱含みの展開に!(2016年9月2日、陳満咲杜)

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 4時間足)

たびたび強調してきたように、思惑に依存する値動きは長続きしないから、米ドル/円の反落は自然な成り行きかと思う。

ただし、相場には人間と同様、建前と本音があり、建前は表で本音は裏だから、なかなか区別できない。なぜなら、表のほうがわかりやすいから、本質的な認識を邪魔してくることもよくある。

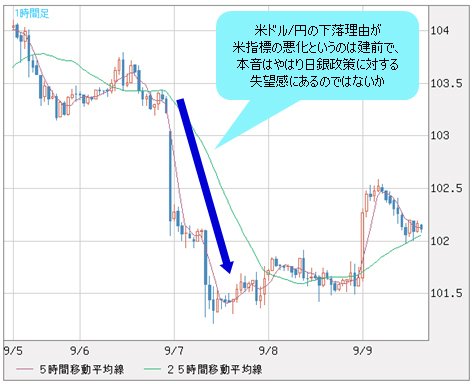

今回の米ドル/円の下落は、9月6日(火)の米経済指標が芳しくなかったことで大きく進行したので、理由として「米利上げ観測後退云々」が挙げられた。しかし、よく考えれば、それは建前にすぎず、マーケットの本音はやはり、日銀政策に対する失望感にあるのではないだろうか。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 1時間足)

実際、米指標の良し悪しは事前に予想できないから、いわゆる「サプライズ」になりやすく、相場の建前に該当する。

これに対して、市場センチメントの方は、繰り返されているうちにパターン化されるとするならば、事前にその変化や相場に対する影響が推測できるから、本音の部分を露呈させることが多い。

今回も然り。9月6日(火)の米ISM非製造業景況指数など米経済指標をまったく予測できなかったとしても、先週(9月2日)のコラムで予測できたように、市場センチメントの変化から米ドル/円の切り返しがいったん頭打ちとなり、また反落してくることは予想できる。

【参考記事】

●「ヘリマネ相場」再来!? 目先の円安はややオーバー、しばらくは波乱含みの展開に!(2016年9月2日、陳満咲杜)

言い換えれば、米ドル/円はもともと反落してくる構造にあった。だから、米指標が芳しくなかったことがきっかけとなり、また、それにより強く反応しただけの話だ。

相場の本音、また、値動きに対する影響に関して、今週月曜日(9月5日)に下記の文章をもって補足していた。本文は以下のとおり:

市場センチメントは風邪のように厄介でまた流行りやすいものだ。最近ドル/円の値動き、市場センチメントに支配される側面が大きく、また変動率を高めてきたと思う。

6月安値98.95は英EU離脱がもたらした過度なリスクオフだったと言えば、7月高値107.50までの反騰、所謂「ヘリマネ」へ過度な期待だったことと解釈される。その延長線で、8月安値99.44までの下落、「日銀政策限界論」がもたらした反動と見れば、足元の「日銀外債購入」観測もかなり怪しい。

そもそも先週末米雇用統計、9月利上げを示唆する内容ではなかったが、ドル/円はその後高値更新、日銀に対する期待が主導しているところが大きいのでは。マーケットはいつも行き過ぎで、市場関係者らはいつも思惑ばかりを膨らませるなら、少なくとも目先またオーバーシュートしている疑いが濃厚だ。

黒田日銀総裁、本日の講演にて、金融政策の限界論に対しては「マイナス金利の深掘りも、『量』の拡大もまだ十分可能」など否定的な考えを改めて示し、「量」・「質」・「金利」の3次元でいずれも拡大が可能とした。また「それ以外のアイデアも議論の俎上(そじょう)からはずすべきではない」と述べたものの、従来の延長線で政策を維持していきたい考えを明らかにしている。だから、今回もサプライズを期待できないかと思う。

何しろ、マーケットは従来の政策の延長だけでは満足しない。円売りを仕掛けていたのがあくまで「それ以外のアイデア」に対する期待だった。だから、今回サプライズばかりか、政策総括後かえって失望させられる公算が大きいでしょう。何しろ、最早黒田氏以外、誰も従来の政策のみで日銀のターゲットを達成できると思っていないから、「押し目買い」というスタンスが再度「戻り売り」スタンスへ途転されてもおかしくなかろう。

その上、従来の政策を延長されても、黒田さんが言うほど「量」・「質」・「金利」の3次元でいずれも拡大する余地が大きくない。マイナス金利にしても、国債購入にしても、副作用を認めた黒田総裁がもう二度とサプライズ演出をできなくなるでしょう。切れるカードのすべてを切れたからだ・・・・・・皮肉にも、氏はかねてから「戦力の逐次投入」を強調していたから、ここで拡大する余地を言ってマーケットに相手にされず、また余計に政策の限界を露呈させる。

ゆえに、市場センチメントと距離を置き、今週だからこそ「日銀政策限界」を警戒しておきたい。市況はいかに。

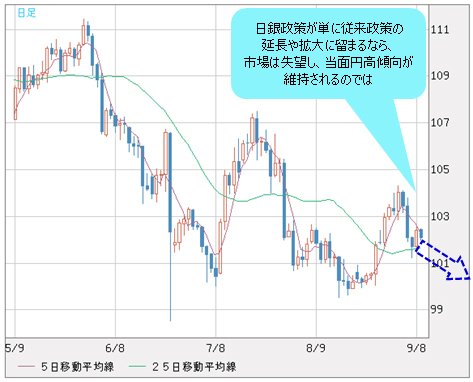

■「総括的な検証」の結果、円高傾向が維持されることも

このように、日銀が9月20日(火)、21日(水)の金融政策決定会合で行う「総括的な検証」は、市場関係者の多くが追加緩和につながる可能性が高いとみているものの、総括的な検証の結果が単に従来政策の延長や拡大に留まるなら、その規模はどうあれ、マーケットを失望させることになるだろう。

この場合、2016年1月末の日銀マイナス金利導入時のような「逆噴射」の事態にはならなくても、当面、円高傾向が維持されるのではないだろうか。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)

■浜田宏一教授発言は市場にどのような効果をもたらすか?

もっとも、このような事態をもたらした原因は、日銀以外にある。最近では、官庁サイドと思われるところから発信されたシグナル、または人為的な誘導に起因しているところが大きい。

7月の財政出動の規模や中身に関するリーク(首相本人が直接示唆した場合もあった)が記憶に新しいが、最近の好例では、8月末の浜田宏一教授(安倍首相のブレーンとされる大物)の話が効いていたかと思う。

【参考記事】

●あの浜田宏一氏も登場! 上田ハーローのセミナー登場人物が大物すぎる件について

浜田教授は、日銀による外債購入や為替介入が合法であると言ったのだが、この発言は安倍政権から日銀への圧力と誤解されやすい上、市場の憶測を膨らませた。

あまり良いたとえではないが、日銀が出した「QQE(量的質的緩和策)」の「麻薬」を、市場はずいぶん吸ってきたものの、もう慣れてきたから、これからもっと量を増やしてもマーケットが刺激を感じなくなっていると思われたところに、浜田さんが「新しい薬があるよ」と言い出し、これが市場関係者を刺激したというわけだ。

そして、問題は、浜田さんご自身が日銀政策を決定できないということだ。結局、こういった発言はマーケットの思惑を膨らませ、かえってこれからの日銀政策の効果を限定的なものとし、また、逆効果をもたらすリスクを増大させていることだろう。

浜田宏一・イェール大学名誉教授の発言はマーケットの思惑を膨らませ、結果的に今後の日銀政策の効果を薄めてしまっているのだろうか。 写真:ロイター/アフロ

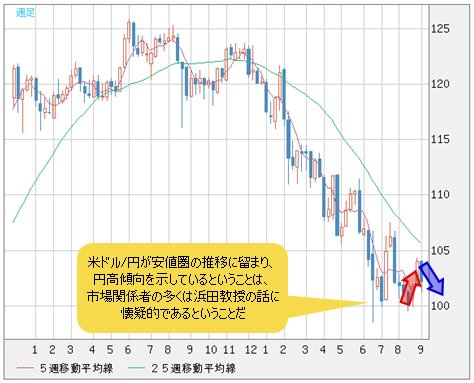

■市場関係者の多くが浜田教授の話を懐疑的に考えている

実際、浜田教授は安倍内閣の内閣官房参与を務めているから、「氏の発言にはどれほど官庁の意向が反映されているのか」といった思惑を呼びやすく、また一種の圧力と解釈されやすい。

しかし、肝心なのは、日銀政策自体はあくまで日銀が決定するものということだ。だから、現在のQQE+マイナス金利政策の継続や拡大自体、日銀内部の反対も根強いとされる状況において、直接の外債購入といった過激な手段を取る可能性は小さいかと思う。

言ってみれば、内閣官房参与の言いたい放題は実現されず、市場を失望させ、結果的に円高の進行をより持続的なものにする、といった皮肉な事態を招きかねない。

その上、市場介入(日銀ではなく、財務省の仕事となるが)は、市場介入を繰り返し強く牽制してきた米国との摩擦を考えれば、やはりたやすく実行されるものではないとわかる。

いずれにせよ、市場とはあらゆる要素と思惑を織り込む形で形成されるものだから、前述の懸念、現在の値動きをもって市場の本音を探れると思う。

換言すれば、安値圏の推移に留まり、また、なお円高傾向を示している目下の相場に照らして考えると、市場関係者の多くが浜田先生の話に懐疑的だとわかる。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 週足)

こういった懐疑的な見方が増えれば増えるほど、次回日銀会合後の円高可能性を減らしていくから、「悪く」はないと思う。この意味では、目先の円高傾向は、会合前に強ければ強いほど、会合後の円高リスクを軽減してくれるだろう。市況はいかに。

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)