■英ポンド/円は先行して調整局面に入っているのか?

米ドル/円は高値圏にて保ち合いを続けている。

2月8日(金)、92.17円前後まで一時急落したものの、2月11日(月)には、ブレイナード米財務省高官の「アベノミクス(※)を支持する」といった内容の発言で94.46円まで急伸した。

(※編集部注:安倍首相が主張する経済政策の造語)

日足では、「宵の明星」を打ち消す形となっていたことが確認でき、また執筆中の現時点において2月11日(月)の大陽線の意味は否定できずにいる。

(出所:米国FXCM)

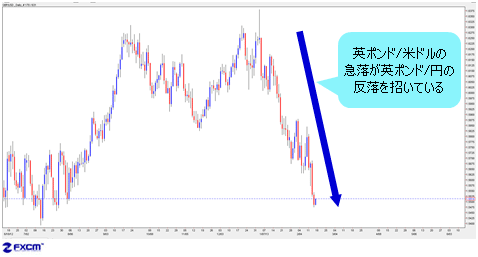

一方、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)では、豪ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円はそれぞれ2月5日(火)、6日(水)、7日(木)の高値を更新できず、英ポンド/円に至っては144円割れにまで至り、反落の基調を強めている。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:英ポンド/円 4時間足)

先週のコラムで指摘していた、円安トレンドの過熱に対する修正といった意味合いでは、英ポンド/円が目先リードしているように見える。

【参考記事】

●日欧の「総裁ショック」で波乱の展開!円安トレンドは本物だがスピード調整か(2013年2月8日、陳満咲杜)

ただし、英ポンド/円の反落は、英ポンド/米ドルのベア(下降)トレンドに依存しているところが大きい。

英ポンド/米ドルは、1月高値1.6381ドルからほぼ一直線に1.5500ドル割れまで急落しているので、当然のように英ポンド/円の足を引っ張ることになった。

(出所:米国FXCM)

したがって、英ポンド/円の反落をもって直ちに円安トレンドの一服を判断するのも性急であろう。

実感としては、英ポンド/米ドルの急落から考えると、英ポンド/円は144円割れとなっているものの、2012年11月安値から引かれるサポートラインをなお明確に下回らずにいること自体がサプライズであるとさえ思える。

(出所:米国FXCM)

今回の円安トレンドの「底力」に、改めて感心させられているところである。

■米ドル/円はG7の声明文の解釈に左右された

もっとも、米ドル/円が2月11日(月)の高値から反落してきたのは、G7(先進7カ国)の声明文に関する思惑に左右されたところも大きい。

声明文を文字どおり解釈(つまり各国がアベノミクスを支持、円安容認)するのか、それともG20(主要20カ国・地域)で批判の対象となるのか、という市場関係者の疑心暗鬼が、目先の相場を主導している模様。

真相はこれから明らかになるが、現時点では少なくとも、以下の2点を確認できるだろう。

まず、G7声明でわかるように、各国がたとえ安倍政権の円安誘導策を容認できるとしても、日銀による直接外債購入といった案は事実上封印されているということ。

次に、米国をはじめ、西側首脳らの沈黙の裏には何らかの事情があるということ。一番普通に考えると、「安倍政権がこれから米国に何らかの『おみやげ』を持っていくので、とりあえずおとなしくしている」といったところではないかと思う。

■購買力平価から米ドル/円を見ると…

ファンダメンタルズの話はともかく、我々の関心はやはり円安トレンド一服の有無や、そのタイミングにある。

とはいえ、市況にとらわれず、もう少し大局観を持って考えてみたい。

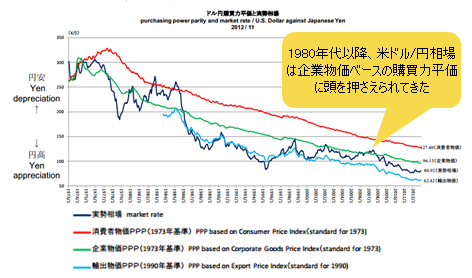

下のチャートは、米ドル/円と購買力平価の関係を示すグラフである。

(出所:公益財団法人 国際通貨研究所)

購買力平価という概念は、1921年にスウェーデンの経済学者、グスタフ・カッセル氏によって提唱され、現在では広く使われている。

米ドル/円の購買力平価を簡単に言うと、米ドルと円の購買力の比率である(それ以上の知識はトレーダーには無用だから、省略させていただく)。

上のチャートでは、同購買力の比率を、消費者物価、企業物価、輸出物価の3つのセクターから見られる。

3セクターを表すラインは、ともに右下がりできているので、購買力平価の概念を理解すれば、1971年以降、一貫して円高トレンドが続いている最も大きな原因が一目瞭然だ。

つまり、1971年以降、米ドルの購買力が円の購買力と比べ、一貫して低下していることが最大の原因なのである。これほどシンプルでかつ有力な証拠はほかにはあるまい。

ちなみに、デフレとは物価が下がって通貨の価値が上昇するものだから、デフレによって円の購買力は一層増していることになる。つまり、デフレから脱出しない限り、円の購買力の増強、つまり円高トレンドを阻止できない。

■米ドル/円の上昇は96円で押さえられる?

さらにチャートを詳しく見てみると、1980年代後半から、米ドル/円のレートは一貫して企業物価ベースの購買力平価(緑のライン)を下回っていた。

(出所:公益財団法人 国際通貨研究所)

1998年をはじめ、そのあとも何回が同ラインに接近していたが、見事に同ラインに頭を押さえられ、再び円高局面に振れたことが確認できる。

最新のデータとは多少誤差があるものの(上のチャートは2012年年末の数値)、為替相場と違って、購買力平価の変化は総じて緩やかなものなので、参考値としてなお有効だと思う。

したがって、上のチャートが示している企業物価ベースの購買力平価の最新値、つまり、96円が気になる。

というのは、アベノミクスによるものと言われる足元の円安トレンドだが、これは2011年10月末安値から始まっており、1995年4月安値を起点とした円安トレンドと同じ背景を有している。

同背景について、本コラムでも繰り返し指摘してきたので周知の事実だと思うが、ファンダメンタルズよりもサイクル、つまり米ドル/円の16~17年の変動周期からうまく説明できる。

【参考記事】

●「ミスター円相場」と「アベノミクス相場」、18年の時を経た2つの相場の相違点とは?(2013年2月1日、陳満咲杜)

■米ドル/円が100円の大台に乗るのはいったんお預けか

要するに、今回の円安は性質上、1995年安値から1998年高値までの円安トレンドといっしょだから、テクニカル的な視点で一番気になるのは1998年高値がどこに位置するかである。

このようなマクロ的な視点から足元の市況を見てみると、ジタバタせずにおのずと結論を出せるのではないかと思う。

つまり、購買力平価でみると、今回の円安トレンドは、いったん企業物価ベースの購買力平価に押さえられる公算が大きいから、96円前後までが限度となるだろう。

100円の大台のターゲットは、いったんお預けとなるのではないだろうか。

そして、足元の相場は、この記事を書いているうちに米ドル/円がさらに落ちてきて、いったん2月11日(月)の安値(92.45円)を割り込んでいる。

よって、いったん調整を深めてから96円台のターゲットを打診するか、それともここから切り返しを展開し、直接96円の大台打診を遂げてから本格的な調整を行なうかの、どちらかになるだろう。

92円台半ばから96円台まで3円超の値幅もあるから、「ここから調整するかどうかを言わずに、大台しか言わないのは無責任ではないか」といったお叱りも聞こえてきそうなので、言い訳をしておこう。

目先「材料」に振られやすいから、言い切れないわけだ。はい。

最後に、以下の2点を記しておきたい。

まず、短期スパンについして、ずっと円売りトレンドの一服を言ってきた筆者ですら、それを言い切れなくなっている。よって「皆が同じことを言い出したら終わり」という教えに沿っていけば、円売りポジションの買戻しは、すでに始まっている公算が大きい。

次に、今回の記事は以前のコラムで予告した「総括」の一部とみていただきたい。

【参考記事】

●「ミスター円相場」と「アベノミクス相場」、18年の時を経た2つの相場の相違点とは?(2013年2月1日、陳満咲杜)

それでは皆さん、良い週末&トレードを。

(2月14日 PM1:30 執筆)

![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=PAN1&isq=130&psq=0)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)