■円高の流れが再び鮮明に! ウクライナ情勢の影響は?

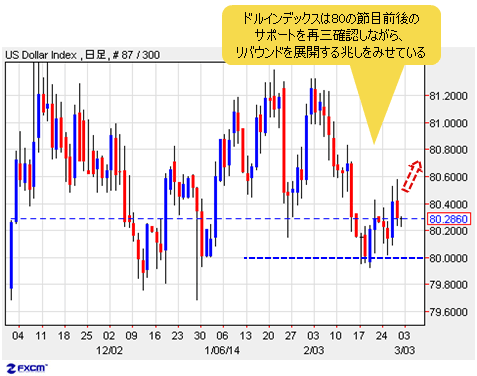

円高の流れが再び鮮明になってきた。そしてドルインデックスは80の節目前後のサポートを再三確認しながら、リバウンドを展開する兆しをみせている。

(出所:米国FXCM)

背景にはウクライナ情勢やFRB(米連邦準備制度理事会)政策に関する思惑があるが、テクニカル要素も大きいとみる。

まず、ウクライナ情勢の緊迫についてはいろいろ複雑な事情があり、ここでは詳細を省くが、混乱を続けるタイとの違いを強調しておきたい。

要するに、タイの混乱は同国内に留まるが、ウクライナの場合はそうはいかない。言うまでもないが、ロシアの関与が心配されるからだ。

そもそも、ウクライナとの盟友関係を失ったら、ロシアはヨーロッパ圏の国よりアジア圏の国とみなされるといった見方もあるほど、ロシアとウクライナは歴史的にも、地理的にも深い関係にある。

ロシアにとって死活問題といっても過言ではないから、EU(欧州連合)との一体化を安易に許すわけにはいかない。当然、EUを巻き込むリスクも無視できないから、しばらくウクライナ問題から目を離せない。

■為替市場はリスクオフ、米株市場はリスクオンとなった理由

こういった緊張感から買われたのが金と円であり、また、米ドルの底堅さにもつながっているとみる。一方、株式市場ではS&P500指数の高値再更新に見られるように、むしろリスクオンムード全開になっている模様で、為替市場とかなり温度差がある。

(出所:米国FXCM)

こういった温度差に関して、いろいろ解釈があるが、やや乱暴で、しかしもっともわかりやすい話をすると、米国株の方はバブルだから、バブル症候群の1つである「悪い材料を無視」の傾向にあるのではないかと思う。

こういった見方を証左する材料として、最近の米国株市場は、FRB政策からの「我田引水」の側面が強まっていることが挙げられる。

昨日(2月27日)の、イエレンFRB議長の議会証言に対する反応は、その典型であろう。

議長は「秋までにQE(量的緩和)停止」と言う一方で、「状況次第で出口政策停止」の可能性にも言及し、バランスを取る話に終始したが、市場関係者はテーパリング中止の可能性や議長の慎重ぶりばかりをとらえた。そして、米国株は再び買われたわけだ。

といっても、より重要で、また本質的な要素はテクニカルの方にあり、また、そちらの方がよりわかりやすいと思う。

言ってみれば、米国株はバブルかもしれないが、まだブル(上昇)トレンドにあるから強い。そして円の場合、円安トレンドからすでに転換したがゆえに、円安方向に反応せず、より悪い材料に敏感になっているように見えるだけだ。

■GMMAチャートで見れば、足元の円高傾向は当然

このような視点は、チャートをもって見れば一目瞭然である。

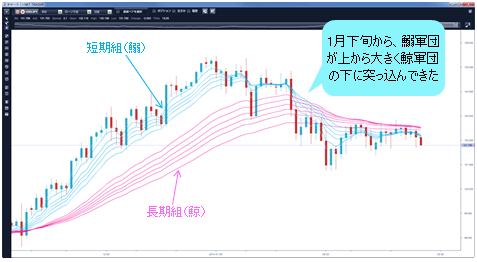

下のチャートは米ドル/円のGMMAチャートとなるが、いわゆる鯨軍団と鰯軍団(筆者のたとえで、詳細は拙作『GMMAの真実』、あるいは筆者ブログをご参照)の位置関係をフォローしていけば、足元、再び強まる円高傾向にまったくサプライズを感じないはずだ。

また、筆者がずっと指摘してきた100円台打診の可能性も納得いただけるだろう。

(出所:アイネット証券)

GMMAチャートは短期移動平均線6本(ブルー)と長期移動平均線6本(ピンク)によって構築されるが、筆者は短期組を鰯軍団、長期組を鯨軍団とたとえる。

ブルトレンドでは、鰯軍団が鯨軍団の上方に位置し、またできるだけ鯨軍団に食われないように遊離していき、その後、鯨軍団が後を追う形で追撃してくるようなイメージである。

反対にベア(下落)相場では、鰯軍団が鯨軍団の下方に位置し、さらに鯨軍団との乖離が大きければ大きいほど、ベアトレンドのモメンタムが大きいとする。

こういったビジュアルな見方をもって、米ドル/円の日足をフォローしていくと、1月下旬から、鰯軍団が上から大きく鯨軍団の下に突っ込んできたことがわかる。これは従来の円安トレンドから円高トレンドへの転換を示唆するサインで、誰にとっても明白なポイントであろう。

したがって、鰯軍団が再び鯨軍団の上に回復しない限り、円高傾向にあることが示唆され、円安トレンドの再開はないと本来、誰でも判断できるはずである。

■2月4日以降のリバウンドはスピード調整にすぎない

2月4日(火)安値100.75円の打診以降、米ドル/円はリバウンドを展開していたが、鰯軍団は鯨軍団との絡み合いはあったものの、1回も鯨軍団を上回ったことがないから、リバウンド自体は単にスピード調整で、円高トレンドが継続されていることが示唆される。

だから、下のチャートに示しているように、リバウンド自体が、フォーメーションを形成し、その下放れをもってベアトレンドを加速していくという見方も自然にできるし、前述のウクナイナ云々、FRB云々をまったく知らなくても(知らないほうがより良いかも)、正しい判断ができるわけだ。

(出所:アイネット証券)

結論から申し上げると、従来の見方を修正することはないし、修正される原因もわからないから、繰り返し提示してきた100円の節目前後の下値ターゲットを、そのまま堅持すべきだろう。

なぜなら、マーケットの海原に生きる鰯軍団と鯨軍団の方が我々より賢いから、彼らが行動パターンを修正していないうちは、我々はジタバタする必要はまったくないからだ。

ちなみに、2月21日(金)高値は102.82円であるから、前回本コラムで指摘していた「一時103円の打診があっても…」というところの根拠に、賢い読者のみなさんならすでに気づいているだろう。

【参考記事】

●アベノミクスは「出血サービスしても客が減っている」! ドル/円は100円台も覚悟!(2014年2月21日、陳満咲杜)

そう、それは2月21日(金)のように、一時的な調整の反発を想定した上での逆計算だった。鰯軍団は鯨軍団の上にあまり乖離できないといった試算も入っていたから、高値は最大103円の節目前後と推測したわけだ。

相場の海原における鰯軍団、鯨軍団と仲良くすれば、こういったメリットがたっぷりあるから、新聞を読む時間、あるいはセンセイたちの難しいお話を聞く時間があるなら、彼らと仲良くしたほうがよほど得策である。

ちょっと不真面目な書き方で申し訳ないが、要するにチャートに専念、テクニカルに専念すれば、相場の本質をより理解できるはずだ。そして、米ドル/円の現在の値動きはまったく想定内であり、また極めて規則正しいので、従来の見通しを堅持していきたい。市況はいかに。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)