■米FOMCとスコットランド独立投票が円安を後押し

円安はさらに大きく進行してきた。

主な推進力は米FOMC(米連邦公開市場委員会)後、米利上げ前倒し観測が高まったことであり、また、もう1つの隠れた主役は、今さら指摘しなくても周知の事実だが、スコットランド独立投票ではないかと思う。

スコットランド独立問題で英ポンドが急落していたが、先週(9月8日~)から、反対派優勢ではないかという観測が強まり、執筆中の現時点で判明している投票結果もその観測を証左するもので、英ポンドが大きく反騰してきた。

ショートポジションの巻き戻しもあって、英ポンド/円はいち早く2014年年初来高値を更新しており、これが円全体の下落モメンタムを強めた側面を軽視できないとみる。

英ポンドのロング筋にとって、スコットランド独立騒動は、まさに「塞翁が馬」である。

■FOMCの声明文は判断ミスを避けたいがゆえのマダラ模様

もっとも、今回のFOMCは、タカ派・ハト派のバランスを取ったもので、「相当な期間」において金利据え置きと記す一方、来年(2015年)末の金利予想を高くした。言ってみれば、FRB(米連邦準備制度理事会)の本音は判断ミスを避けたいということだから、こういったマダラ模様の声明文を発表したわけだが、市場はもっぱら利上げ前倒しの可能性に反応した。

こういった前のめりが目先のレートに反映され、マーケット全体が結構「いいところ」、というか「踊り場」に来ていると思う。

(出所:米国FXCM)

まずドルインデックスは、2005年高値から引かれるレジスタンスラインに到達しており、一気に上放れを達成できれば、9年間に近い長いスパンで構築された大型トライアングルの打破を果たすから、米ドル全体のさらなる上値余地を拓くことになる。

早晩、上放れを果たすとみるが、目先の米ドル全体の過熱感から考えると、一直線なブレイクは容易ではないとみる。換言すれば、米ドル全体は、スピード調整になりやすい時期に来ていると思う。

■ユーロ/米ドルにもスピード調整のニーズが

同じ見方が、ユーロ/米ドルの週足でも確認できるだろう。

(出所:米国FXCM)

ファンダメンタルズ的に最弱のユーロであるが、米FOMC後も2001年7月安値から引かれるサポートラインを下回れずにおり、これから同ラインのトライがあっても、RSIのリバーサル・シグナルから考えて、一直線な下放れは回避できるのではないかと思う。

ユーロ安というメイントレンドには変化はないが、スピード調整のニーズも相当高まっており、ユーロ/米ドルの短期リバウンドを視野に。

■米ドル/円は目標達成感たっぷり

肝心の米ドル/円は、以下の月足で示したように、2002年高値から2007年高値を連結するレジスタンスラインに到達し、目標達成感たっぷりである。

(出所:米国FXCM)

より重要なのは、日柄、値幅を加味した視点では、目下の円安、「史上最大の円安」になっている疑いが濃厚ということだ。円安の行きすぎが示唆されている。

もっとも、1995年安値から2011年安値まで、米ドル/円は15~16年サイクルを描き、2011年安値を新たな15~16年サイクルの起点と見なした場合、2011年の戦後最安値から今までの上昇は正当化できる。

(出所:米国FXCM)

1995年安値から米ドル/円が急上昇したように、米ドル高・円安は必然的で、またスピードを伴うものだ。

■米ドル/円上昇時における日柄と値幅の関係とは?

しかし、過去の相場をよく見てみるとわかるように、米ドル/円の上昇幅は、1つの変動につき、日柄(期間)や値幅の制限があり、また値幅が大きければ、日柄が少なくなる(反対に日柄が大きければ、値幅が制限される)といった現象がみられる。

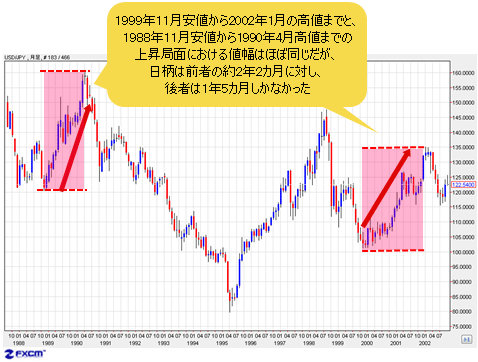

過去の上昇局面では、1999年11月安値から2002年1月高値まで約33%の上昇率を記録。1988年11月安値から1990年4月高値までの上昇局面における値幅も、ほぼ同じである。

(出所:米国FXCM)

ただし、前者の約2年2カ月という日柄に対して、後者は1年5カ月しかなかったから、1995年以降、米ドルの上昇期間が長くなったという傾向がわかる。

なぜなら、2005年1月安値から2007年6月高値までの上昇期間も約2年5カ月となり、より長くなっていたことが確認できるからだ。しかし、上昇率は約22%しかなく、むしろ緩やかな上昇に留まったことも確認できる。

■2年10カ月、約40%! これは「史上最大の上昇周期」

では、今回はどうなっているだろうか。

2011年安値から今までの上昇を1つの波動とみなした場合、すでに2年10カ月を記録、本日(9月19日)ザラ場高値の109.45円で計算すると、約40%に近い上昇率を示している。日柄、値幅とも拡張され、事実上、「史上最大の上昇周期」を記録しているとみる。

(出所:米国FXCM)

そう書くと、「何を言う、1995年から1998年の上昇率を見てみろ」という反論がすぐ飛んでくることも容易に想像できるが、肝心なのは「1つの波動という定義」で、それによって見方と結論が違ってくるだろう。

本コラムが指摘したように、2011年安値から、米ドル/円は1回も10円以上の調整がなかったから、10円以上の下落幅を基準にして1つの波動を区別すれば、状況ははっきりみえるだろう。

【参考記事】

●ドル/円はもう1~2円上値余地はあるが、10円超の本格調整ありという見方は堅持(2014年9月5日、陳満咲杜)

米ドル/円は1995年安値80.43円から1998年高値147.63円まで急騰したわけだが、途中、1997年4月高値127.40円から同6月安値111.26円まで16円も急落したので、1995年安値を起点とした上昇波は、実際には最長でも1997年4月高値をもっていったん完成したとみるべきだ。

(出所:米国FXCM)

この上昇波は、上昇率こそ58%を超えていたが、期間は2年程度に留まり、15~16年サイクルの起点として「異例」の上昇波を形成したとしても、その後、急落したことは既述のとおりだ。

また、10円を超える下落幅を基準として再度検証していくと、前述の1999年安値から2002年高値までの上昇は、1つの波動として見られなくなるから、1995年安値からの急騰や2011年安値から今までの急騰が、いかに異例だったのかをよく理解できる。

では、どちらがより異例かというと、筆者は今回だとみる。その詳細については、また次回にて詳説したい。

(14:00執筆)

![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=CENT50&isq=406&psq=0)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)