先週のコラムにて「米雇用統計のデータがどうであれ、その影響は限定されると思う」と記した。

【参考記事】

●米雇用統計がどうなっても影響は限定的。米ドル全体の上昇は長く続かない!(陳満咲杜、4月6日)

結果的にはそのとおりであったが、米雇用統計はマーケットの予想より悪い内容であっただけに、一部の市場関係者をがっかりさせたに違いない。

■雇用統計が良くても悪くても、相場の動きは同じだったはず

では、マーケットの楽観論のとおり、先週、4月6日(金)の米雇用統計が良かったらどうなっていたであろうか。恐らく結果は同じであろう。

値動きが先行し、ファンダメンタルズ上の材料、あるいは材料に対する解釈やマーケットの反応が後からついてくるといった相場の真実を悟れば、同統計の良し悪しが本当の決定要素ではないことが理解できるはずだ。

言い換えれば、4月6日(金)の米雇用統計が悪かったのは、相場の内部構造に沿った形で材料が出たにすぎなかったとも言える。これは本当はある程度推測できることで、まったくサプライズではなかった。

こういった根拠は先週、4月6日(金)のコラムでもしっかり説明している。

先週は英ポンド/米ドルのチャートをもって説明したが、修正波と推進波といった属性と位置関係から考えて、米ドル安がメイントレンドである以上、米国サイドから続々と好材料が出てくる状況ではないのだ。少なくとも相場を解釈すれば、そういうことになる。

■想定どおりの変動パターンだった英ポンド/米ドル

このような見方を証左する好例は同じく英ポンド/米ドルである。本稿執筆時点の英ポンド/米ドルと先週掲載した4月5日(木)作成のチャートを見比べれば一目瞭然だ。

(出所:米国FXCM)

(出所:米国FXCM)

英ポンド/米ドルは、想定どおりの変動パターンを演じてきたことがおわかりいただけると思う。

このように想定された変動パターンを繰り返したのは、3月12日安値を起点とした上昇変動は推進波であり、4月2日高値を起点とした反落は調整波にすぎないからだ。

つまり、現在は英ポンド高・米ドル安の波動の途上にあるため、1月安値から引かれたメインサポートラインを割り込んでいくのは難しいのである。

注意していただきたいのは、実は米QE3(量的緩和策第3弾)よりも英国の中央銀行が5月にさらなる量的緩和に踏み切るといった観測のほうがテーマとして緊急性があるということだ。

にもかかわらず、英ポンド上昇につれ、こういった材料を持ち出して市況を語る人は少なくなっていくことだろう。

■ファンダメンタルズ上の根拠は値動き次第で修正可能

ユーロのケースもしかりだが、ユーロが少し落ちてくれば、スペイン危機云々を語り出す者が多い。しかし、ユーロの切り返しが継続していくなら、こういった材料が持ち出されなくなり、反対に米QE3などの材料がはやされることになるものなのだ。

言い換えれば、ファンダメンタルズ上の根拠は値動き次第でいくらでも修正できるのである。この意味では、ファンダメンタルズ派の論者たちは実に隠れたテクニシャンであり、また後解釈の面においてテクニカル派よりも器用である。

もちろん、多くの自称テクニカル派も単に市況にあわせて解釈をする傾向が強いが、ファンダメンタルズ上の理由を探して後付けする者よりは正直だろう。

■強気か弱気かによって、同じチャートが違ったふうに見える

ところで、テクニカル分析の重要性がわかったとしても表明上のテクニカル分析ではマーケットの本質になかなか迫れないと思う。

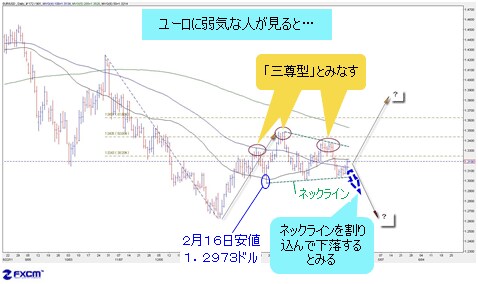

ここで、現時点のユーロ/米ドルのチャートを見てみよう。

(出所:米国FXCM)

このチャートをユーロに対して弱気な立場の人が見ると、「三尊型」とみなす傾向が強いだろう。今、進行しているユーロの切り返しが長続きせずに反落し、2月16日安値から引かれたネックラインを割り込んで下落していくとみることだろう。

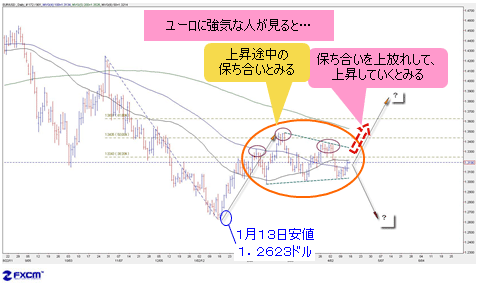

(出所:米国FXCM)

逆にユーロに対して強気の場合、1月13日安値を起点とした上昇パターンを上昇ペナントとみなす傾向が強いだろう。2月16日安値から構築されたトライアングルは上昇途中の保ち合いにすぎず、これから上放れして、大きく上昇していくとみることもできる。

(出所:米国FXCM)

市販の教科書で得られるテクニカル分析の視点と手法の大半が前述したような表面的なものである以上、これを鵜呑みにしてはいけない。また、こういった視点でまとめた結論は、その場しのぎの効果しかないことを認識すべきだ。

■ユーロ/米ドルは上放れする可能性が高い

前述のユーロ/米ドルのケースでは、上放れしたら買い、下放れしたら売りといった方法がトレーダーには適切でベストな選択とも言えるが、アナリストには物足りないだろう。

相場における宿命的なポイントを見抜くためには、より深く、より本質的なアプローチが必要だ。

結論から申し上げると、米ドル安がこれからも続く公算が高いため、ユーロ/米ドルは上放れし、英ポンド/米ドル同様、上のチャート上に図示した「三尊型」がダマシとなる可能性が高いとみる。

相場の世界は現実の世界と同じように、過去があったからこそ現在が成り立ち、また現在は将来の在り方に深く投影して、将来を作り出す。

やや難しい表現だが、わかりやすい事例として自分のブログに書いたので(3月11日、史上最大規模介入日から投射されたドル/円のターゲット)、ご参照いただけば、多少感触を得られると思う。

■米ドル/円の深押しはなく、早晩85円台を目指すだろう

それでは、米ドル/円のターゲット、つまり85円台の目標を堅持できるか、そして今、巷に台頭している円高再来論について米ドル/円の内部構造からその正誤を判断できるか。

【参考記事】

●多少の買われ過ぎサインは強気シグナル。米ドル/円は85.52円、87.57円が射程に!(陳満咲杜、3月16日)

●ポンド/ドルは今度こそ「教科書どおり」に反落する! ドル/円は引き続き上昇基調か(陳満咲杜、3月23日)

この2つの疑問に対して、筆者が把握している範囲で明確に答えておこう。

(1)米ドル/円の上昇トレンドは継続されており、早晩85円台を打診するだろう

(2)米ドル/円の調整余地はそう深くなく、一時的に80円の節目を割れることがあり得るものの、79円台前半以下までの深押しはなさそうだ。

ここまで言い切れるかどうか、100%の確信を持つと言うとウソになる(前回の米雇用統計発表前の予想ほどではないが…)。

が、相場における内部構造を丹念にフォローしてきた分、筆者のシナリオが崩れた場合、逆に言うと非常にまずくなるのではないかと思う。

(出所:米国FXCM)

言い換えれば、「米ドル/円の85円台ターゲットを堅持する一方、米ドル/円の調整が深くなる」といった見方には矛盾がある。こういった矛盾を見抜けるかどうかは相場師の腕の見せどころだ。

次回はこういった見方の正誤と検証を行いたい。恐らく来週の当コラムを公開するまでに、相場はすでに結論を出していると思う。

なぜなら、筆者の見方が正しければ、3月15日から続いてきた米ドル/円の調整はだらだらとさらに続くものではないからだ。市況は如何に。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)