■ユーロ/米ドルのV字回復は失望感からではなく…

注目されてきたECB(欧州中央銀行)の6月会議が昨日(6月5日)終わって、マーケットの想定どおり、マイナス金利など追加緩和が導入された。

ただし、大規模な資産買い入れによる量的緩和は見送られ、一部市場関係者をがっかりさせたとも言われている。

ユーロ/米ドルの値動きを見る限り、マーケットの反応は典型的な「ウワサで売り、事実で買戻し」といったパターンだった。

いわゆるV字型回復は、量的緩和が見送られたことに対する失望感よりも、5月8日(木)から一貫して下げ続けてきたユーロのスピード調整とみたほうが良いだろう。

(出所:米国FXCM)

つまり、売りポジションは5月上旬から積み上げられており、それがECBの予想どおりの決定を受け、一斉に利食いに回ったというわけだ。こういった側面を重視すれば、ユーロのリバウンドを過大評価すべきでないことも自明の理だ。

もっとも、量的緩和は今回見送られたが、ドラギECB総裁が明言したように、今回の決定はこれで終わりではない。「必要なら、追加の金融緩和策を迅速に実施する」というように、ECBのスタンスは一段と明白になっている。したがって、ECBは量的緩和という切札を手元に残しつつ、その影響力を増していくことになるだろう。

ゆえに、目先のマーケットの反応のみでECB政策の失敗云々を語るのは時期尚早であり、本質を誤る見方だろう。

■ユーロ/米ドルのリバウンドの余地は一段と拡大

一方、テクニカルの視点では目先、ユーロ/米ドルのリバウンドの余地が一段と拡大しているのも事実だ。

日足で見る限り、昨日(6月5日)の足型は、典型的な「フェイク セットアップ」のサインを灯している。

【フェイク セットアップの参考記事】

●ユーロのトップアウトがもたらす全面円高。杞憂ではなく相場の「天」は時に落ちる!(2014年5月9日、陳満咲杜)

(出所:米国FXCM)

ユーロのスピード調整、つまりリバウンドの余地は、一段と拡大してもおかしくないだろう。もっとも短期スパンに限ってだが。

リンクするように、ドルインデックスは逆のパターンを示し、目先反落の余地が拡大するだろう。

(出所:米国FXCM)

もちろん、短期スパンに関しては、本日(6月6日)米雇用統計の発表があり、データ次第でまた一波乱もありそうだ。値幅の拡大やランダムな値動きに警戒しておきたい。

■ユーロ/円のブルトレンド復帰はある?

ところで、ユーロ/米ドルの下げ一服がユーロ/円の下げ一服にもつながり、目下200日移動平均線(200日線)のサポートが明白になっている。

果たしてユーロ/円はこのままサポートされ、ブル(上昇)トレンドへ復帰するのだろうか。

(出所:米国FXCM)

結論から申し上げると、ユーロ/円はこれからブルトレンドへ復帰するよりも、再度200日線を割り込み、本格的な調整、つまり下落トレンドを延長していく公算が大きいとみる。それにはいろいろ視点があるが、物事を複雑しないように、その理由として以下の2点を挙げてみたい。

まず、昨年(2013年)年末高値や今年(2014年)2月安値から構築された大型トライアングルは、ちまたの大半の予想だった上放れではなく、下放れになってきた。したがって、同フォーメーションの下放れ後のターゲットは達成されやすいとみる。

(出所:米国FXCM)

計算された下値ターゲットはおおむね132円前後に位置するから、ユーロの反落波が同安値の打診なしに終わるとみるのは早計でリスキーだ。

■ユーロ/円は目下ベアトレンドの初歩段階にすぎない

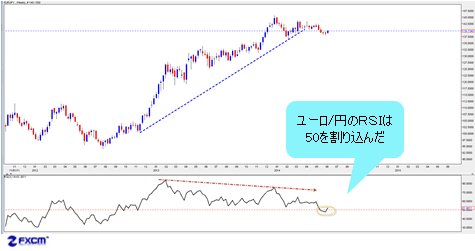

次に、2014年3月28日(金)の本コラムで説明したように、週足におけるRSIが示す大型ダイバージェンスが効くかどうかは、これからRSIが50のラインを切るかどうかにかかっている。

【参考記事】

●RSIのシグナルを見るとユーロ/円は最大8円ほど大きく下落する可能性あり!(2014年3月28日、陳満咲杜)

この見方が正しければ、ユーロ/円の反転パターンはすでに証左されているから、今はベアトレンドの初歩段階にすぎないことがわかる。

(出所:米国FXCM)

ちなみに、RSIの50ライン割り込みは、2012年後半以来の出来事で、2013年年末高値までの上昇波の終焉や反落波の進行を一層強化さるサインと読み取れる。

約1年もかけて構築されてきたRSIの弱気ダイバージェンスがやっと効いてきたわけで、これがどの程度の水準で終わるのか想定しにくい。足元の切り返しは、あくまで下落変動におけるスピード調整とみなされるべきだろう。

クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)とはいえ、ユーロ/円はインターバンク市場において直接取引される通貨ペアだから、ユーロ/円の内部構造から、ユーロ/米ドルや米ドル/円のトレンドを推測できる。

■1.4ドル乗せ失敗のユーロ/米ドルは長い下落トレンドへ

次にユーロ/米ドルに関してだが、1.4ドルの節目乗せに失敗したユーロ/米ドルは月足において、先月(5月)のチャートをもってトップアウト、また反転のサインをしっかり点灯していたので、これから長い下落トレンドをたどる公算が大きい。

(出所:米国FXCM)

ユーロの一段安は避けられない以上、目下の水準はやはりまだ下落の初歩段階にすぎないとみる。

■米ドル/円は104.12円をブレイクしなければ100円台割れ?

となると、これから米ドル/円の大幅上昇なしでは、ユーロ/円のブルトレンドへの復帰もないはず。

ユーロ/円と同様、先週(5月26日~)再度200日線にサポートされた米ドル/円は、目先リバウンドを強めているが、2014年年初来の下落波の構造を打破しない限り、ベアトレンドに位置し、早晩安値をトライするだろう。

では、米ドル/円の2014年年初から構築された構造とは何か。簡単なイメージとなるが、下のチャートが示すように、大型ジグザグ変動パターンである。

(出所:米国FXCM)

同パターンを打破するには、4月高値104.12円のブレイクが必要となり、そのハードルはずいぶん高いとみる。

2014年年初来高値105.44円~2月安値100.75円までの値幅を単純に繰り返すなら、104.12円から継続された下落波は100円の大台割れに至る計算になる。ゆえに、目下のリバウンドをもって、従来の見通しを否定するのは時期尚早だ。

■目下の米ドル/円のリバウンドは戻り売りのチャンス!

週足では、米ドル/円のRSIが約10カ月間をかけて構築してきた弱気ダイバージェンスも煮詰まりつつあり、RSIの50ライン前後におけるサポートは何回もその役割を果たしてきたものの、そろそろ限界に近く、今度の打診をもって下放れする公算が大きい。

(出所:米国FXCM)

この意味では、目下の米ドル/円のリバウンドは戻り売りのチャンスととらえるべきではないだろうか。

テクニカルの話に終始しているが、米ドル/円の上昇は日経225の値動きとリンクしており、ファンダメンタルズ上の材料によって支えられていることも承知している。

巷の大半は、こういった「官制材料」ばかりに目をつけ、米ドル高・株高の再来を見込んでいるが、筆者は引き続き、こういった材料の過大評価を危惧し、株安・円高のトレンドが終わっていないとみる。「官制材料」に関する検証はまた次回に。

当連載の執筆者・陳満咲杜さんが監修した『FX投資のすべてがマンガでわかる! ザイが作ったマンガ「FX」入門』(ダイヤモンド社)がこのたび発売されました。

マンガは『あばれ花組』(集英社)などの作者・押山雄一さんです。

これはマンガとテキストが組み合わさったハイブリッド型の書籍となっており、FXの基本はもとより、陳さんならではのテクニカル指標の見方も解説されています。さらに資金管理法、トレーダーの心構えなども盛り込まれて、至れり尽くせりの内容。

そして、プライスアクション、複合型移動平均線「GMMA」、ダイバージェンスといった陳さんの連載に登場する事柄もバッチリ載っています。

マンガをおもしろく読みながら、知らず知らずのうちに、FXトレードに役立つ高度な知識が身につくという、欲張りな内容の『ザイが作ったマンガ「FX」入門』。ぜひ一度、手にとってご覧ください。

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)