■神経質な相場自体が「天井」相場の特徴

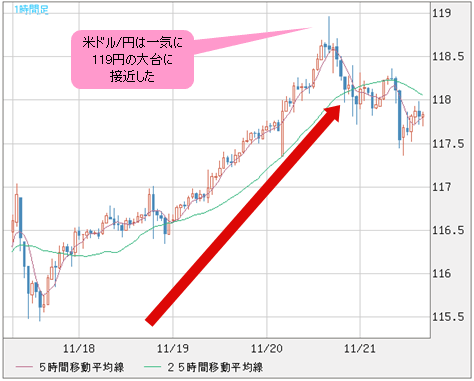

米ドル/円は一気に119円の大台に接近。前回のコラムにて提示した上値ターゲットとの整合性から考えて、本日(11月21日)、一転して反落していることも納得できるかと思う。

【参考記事】

●ドル/円の上値メドは119.4円だが、円安が「解散クライマックス」となる可能性も…(2014年11月14日、陳満咲杜)

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 1時間足)

1998年の前例に基づき、そもそもこのあたりで、5年移動平均線からの最大乖離となるから、高値警戒感が強まるわけだ。

米ドル/円の急伸は、黒田日銀総裁の緩和政策継続示唆や政府の円安容認といった思惑を背景にしていたが、本日(11月21日)の下落は、麻生財務相による円安牽制に刺激されたところも大きい。こういった、思惑や高官発言に左右される神経質な相場自体、「天井」相場の特徴と言えよう。

■「前例がない」から円安が一段と進行するというのは疑問

ところで、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)も含め、円安スピードが速すぎたかどうかについては、見方がわかれるところだ。

どちらかというと、「前例のない日銀緩和政策のもと、過去の相場に基づく計算が役に立たない。ゆえに、円安がオーバーしたからこそ、これから一段と売られる」という理屈が流行っているようだ。

いわゆる、円売り自体が円売りを呼ぶ「理屈が通じない」相場ということになるため、米ドル/円で130円とか140円という予測も現実的なターゲットとして語られている。

確かに、黒田総裁が推進している異次元緩和政策は前例がなく、またコントロールできないほど円が暴落する可能性も否定できない。

しかし、より長い視点をもって見ていけば、今、巷で言う「前例なし」という「殺し文句」も、実に繰り返し使われてきたことがわかる。

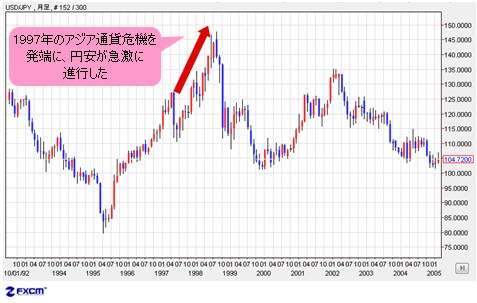

■1998年の円安は、アジア通貨危機に端を発した

前回のコラムで指摘したように、5年移動平均線ともっとも乖離した円安相場は、1998年であった。

【参考記事】

●ドル/円の上値メドは119.4円だが、円安が「解散クライマックス」となる可能性も…(2014年11月14日、陳満咲杜)

では、1998年の円安相場が、前例のある普通の相場だっただろうか。日本ではFXという金融商品が始まったばかりの頃だから、ちょっと思い出す方が少ないかもしれないので、さかのぼってみてみたい。

ネットでちょっと検索してみればわかるように、1997年7月、タイを中心にアジア通貨危機が発生し、アジア各国が急激な通貨売り攻撃(主に米国のヘッジファンドに)にさらされ、通貨暴落を余儀なくされた。

その結果、タイ、インドネシアと韓国がIMF管理下に入り、日本も融資の焦げ付きが多発し、円の急落をもたらした。

(出所:米国FXCM)

それだけではなく、アジア通貨危機が翌年(1998年)、ロシア通貨危機を引き起こし、これが1999年初頭のブラジル通貨危機につながったほどの大事件であった。

■1998年の円安時も、さらなる円安進行予想が大半だった

1998年の円売りは、こういった前例のないパニックのなかで進んでいたので、当時も多くの方が、今と同じ言い方をしていた。

すなわち、「前例のない状況だから、前例のない円安が進み、円の暴落もコントロールできなくなるだろう」といった具合だ。

実際、1997年6月安値111.25円から1998年8月高値147.63円まで36円超の円安となり、1年ちょっとの期間における円安のスピードは、今回(2011年戦後最安値75.56円から2014年11月20日高値118.97円まで3年ちょっとで43円の値幅)を超えるものだった。

この意味では、今回の円安は前例なしとは到底言えないと思う。

筆者は、当時すでにFX業界に身を置き、新人であったため、毎日内外の為替レポートを読みふけっていたが、印象深いのは、やはり当時内外とも、さらに一段の円安進行(160~170円とか)を予想する専門家が多く、また、コンセンサスにおいて圧倒的な存在だった。

■円安進行予想一転、2日間で20円の円高に!

しかし、その後の相場がどうなったかというと、それこそ専門家の大半を狼狽させた出来事の連続だった。

第二次橋本内閣が退陣した途端、1998年9月に政策金利が引き下げされ、10月7日(水)、8日(木)のたった2日間で、何と20円の円急騰(円高)もあった(※)。

(※編集部注:1998年10月はいわゆる「LTCMショック」によって、非常に急激に円高が進んだ。参考記事→「マーケットの大惨事は夏に発生しやすい。2012年は『夏場の呪い』があるのか?」、「相場は攻めるは易く、守るは難い。勇気を持って休むことも大切」、「大相場の際に為替レートが乱高下する理由」)

(出所:米国FXCM)

その後の日本長期信用銀行国有化や日本債券信用銀行の国有化もあって、円が一段と買われ、1999年には101円台まで迫ったことは記憶に新しい。

■目先、米ドル/円は調整とみるが、値幅は4円程度か

こういった前例に照らして考えてみれば、今だからこそ冷静になり、巷のコンセンサスと距離を置いた方が良いのではないかと思う。

確かに現在進行中の日銀異次元緩和が前例なしといえば、前例がないことだが、あと何年か経つと、こういう前例なしのことが1998年の出来事と大差がないことを総括できるかもしれない。歴史も相場も、繰り返すものである。

したがって、近々の相場に関しては、当面円安の目標達成感が強く、いったんスピード調整の公算が高いとみる。

一方、ファンダメンタルズの急変がない限り、目先メイントレンドとしての円安は崩れないから、調整波も限定されると思う。

現時点の相場環境に限って言えば、米ドル/円の調整は、あっても4円程度に留まるのではないだろうか。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)

もっとも、来年(2015年)に向け、一段と円安の余地ありといった視点自体、筆者は否定しない。言いたいのは、現在の円安スピードや水準は、巷で言うコンセンサスをすでに織り込み済みで、短期スパンにおける限界に近づいているとみる。

中長期でさらなる円安余地が拡大するかどうかは、主に「日銀追加緩和の有無」と「外部要因、特に米国株バブル崩壊の有無」の2点に左右されると思う。

こう書くと、何を言っているのかというお叱りも容易に想定できる。要するに、「日銀が緩和姿勢なのは決まっていることではないか」、あるいは、「なぜ、米国株はバブルだと決めつけるのか」といったものだろう。このあたりの話は、また次回触れていきたい。

■80円でも米ドル/円を買えなかった苦い過去、その理由は…

最後に、ちょっと「余計」なことでも書いておこう。

筆者は1992年10月に来日し、1995年まで一貫して円高の進行を見てきた。当時、日中経済格差が大きく、筆者を含め、ほぼ無一文で来日した留学生の多くは、アルバイトで生計や学業を維持しなければならないだけでなく、実家への仕送りも盛んにやっていた。

当然のように、円のレートには非常に敏感で、みんな、為替相場を常にチェックしていたほどだ。

1995年4月、つい円が80円の大台に接近していた。今考えてみれば、苦労して蓄えた円で、その円高の好機を利用して米ドルを買っておけば、その後の円安進行で大きな利益が手に入ったはずだった。

(出所:米国FXCM)

もちろん、それは幻想で現実ではなかったので、筆者は相変わらず「暗黒な青春期」を送っていた。

なぜなら、当時筆者は、何となく円高の行き過ぎを感じていたものの、新聞、雑誌やテレビに出る専門家の意見ばかりに左右され、さらなる円高の到来を期待し、米ドルを買えなかったからだ。

というのも、当時新聞を開けば、「円高、60円台突入必至」といった見出しがザラであったから、流されずにいられなかったのだ。

明日の新聞に「円安、130円台突入必至」という見出しをみつけたら、みなさんはどう思うだろうか。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)