■マーケットはまた波乱! 一本調子の円安には戻れず

昨日(2月12日)のマーケットでは、また波乱が起こった。

午後5時頃、ブルームバーグの端末に「日銀の追加緩和は逆効果、10月緩和は消費者マインドに悪影響」という記事が流され、市場関係者を震撼させたのだ。同記事は、“日銀関係者”といった表現で日銀内部の対立を浮き彫りにし、追加緩和観測を冷やすのに十分なインパクトがあった。

何しろ、円安基調や上値ターゲットを正当化するには、今年(2015年)日銀が3回目の量的緩和を行うという観測が前提条件となっている。

このため、日銀内部の人間が黒田さんの規定路線に異議を唱え、また意図的にマスコミにリークしてしまうほど反対色が鮮明になってくれば、日銀の公信力は傷つき、政策継続力も疑問視されるだろう。一本調子の円安には、やはりそう簡単に行けない。

筆者が繰り返し指摘してきたように、米ドル/円は基本的に大いなる保ち合いの継続という状況にあり、昨日(2月12日)の報道は円の買い戻しを促進した材料として大きかった。

【参考記事】

●ドルと金が正相関になっている理由とは?ドル/円は大いなる保ち合い継続を有力視(2015年2月6日、陳満咲杜)

■米ドル/円のレジスタンスラインブレイクは「だまし」か

材料自体の意義はこれからも問われ、場合によっては今後、大きく膨らんでいくことも想定できるが、ここではそのタイミングのみを取り上げてみたい。

下のチャートが示しているように、一昨日(2月11日)は陽線引けで、2014年高値から引かれてきたレジスタンスラインをブレイクしたように見え、調整波としての保ち合いが完成し、これから再度高値を追う展開になっていくだろうといった観測が高まっていた。

(出所:米国FXCM)

そこへ、ブルームバーグさんの報道で米ドルが大きく反落。レジスタンスラインのブレイク自体、一種の「だまし」であったことさえ匂わせる。

足元では、少なくとも以下のチャートのような、保ち合いの再構築が想定されるだろう。

(出所:米国FXCM)

言い換えれば、材料自体のみではなく、材料出現のタイミングは往々にして相場の内部構造を証左する場合が多いので、材料の検証や値動きとの因果関係は、単純に材料が先で値動きが後についてくるというように簡単に片づけられない場合が多い。

先週末(2月6日)の米雇用統計が堅調な内容だったことから、昨日(2月12日)の報道まで、最近、米ドル/円絡みの事例が多く、示唆に富んでいる(具体的な分析は筆者のブログに書いてあるので、ここでは省略させていただく)。

■ユーロ/円は128円台までいかないと下げ止まらない?

さらに、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)の視点から見ても、円売りが一本調子に進むわけにはいかないこともわかる。

クロス円で代表的なユーロ/円は、1月に130円の節目割れをいったん回避し、大きく反騰してきた。しかし、2014年10月安値134.13円を割り込んだところで、ベア(下落)トレンドが決定的となり、既述のとおり、これから128円台へ下値を拡大しない限り、なかなか下げ止まらない公算が大きい。

リバウンド自体は調整波と位置づけられるため、おのずと限界がある。

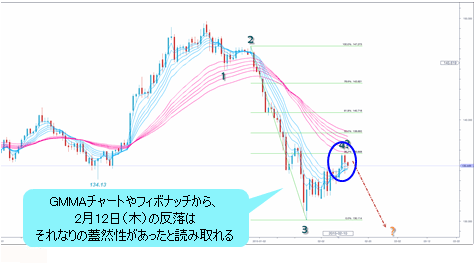

2014年年末高値147.22円を起点とした全下落幅のフィボナッチの反騰位置(≒136.67円)やGMMAチャートにおけるレジスタンスゾーンから考えて、昨日(2月12日)の反落はやはり、それなりの蓋然性があったと読み取れる。

■ユーロ/米ドルは近々1.10ドル台に再トライか

ところで、ユーロ/米ドルの方は、ギリシャに関する合意が先送りされる中、米経済指標が芳しくないこともあって、昨日(2月12日)、20日移動平均線以上で大引けとなった。

(出所:米国FXCM)

ユーロ/米ドルが1月安値を割り込まないまま、むしろ切り返しの余地を示す一方、ユーロ/円が頭打ちしていることは、米ドル/円の保ち合い継続を示唆するサインとも読み取れる。

もっとも、ユーロの切り返しは目先、上値拡大の余地を示しているものの、過大評価すべきではなかろう。

2015年年初来、ユーロの下落はあまりにも急だった。目先のスピード調整があるからこそ、下落波はより健全なものになっていくだろう。最大1.16ドルの節目前後までの切り返しが想定できるものの、近々1.10ドルの大台の安値トライを引き続き有力視。

仮にユーロ/米ドルが反騰している間、ユーロ/円が強くても136.50円前後に留まる場合、逆算すると136.50円÷1.16ドル=117.67円との結果を得られるから、米ドル/円はしばらく120円の節目回復が難しいと推測される。

もちろん、それぞれの通貨ペアでレートの変化にスピード差もあるので、すべてを簡単に計算できるとは限らないが、ユーロ/円やユーロ/米ドルの動向から米ドル/円を逆推測する、といった視点自体は有意義であろう。

■今回の「日銀騒動」とは何だったのか?

最後に、今回の「日銀騒動」について、もう少し考えてみたい。これは日銀内部の軋轢云々よりも、円安のマイナス効果や金利上昇の懸念が燻ったところが大きいのではないかと思う。

こういった懸念は、政府や財務省にも共有されやすいので、今回のマスコミへのリークは日銀関係者の「単独犯」ではない可能性も大きいのでは…と推測できる。

問題は、こういう懸念がこれからどこまで大きくなっていくかである。近々日銀サイドから報道を否定するようなコメントがあってもおかしくないが、そのときのマーケットの反応が見どころだ。

いったん壊れたチャートがなかなかすぐには戻れないのと同様、マーケットの疑心暗鬼もいったん醸成されてしまうと、なかなか払拭されにくい。場合によっては「公式的」すぎる否定がかえって疑問を深めていく可能性さえあるので、油断できないと思う。

市況はいかに。

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)