■仮想通貨トラブル!? 法律上の問題点を弁護士さんに聞く!

2017年4月の改正資金決済法施行後も価格が急騰しているとか、わりと有名な国内の仮想通貨取引所で異常な価格が配信される障害が起きたとか、bitFlyerで女優の成海璃子さんが出演するテレビCMが始まったとか、何かと話題のビットコイン、ひいてはもろもろの仮想通貨(暗号通貨・クリプトカレンシーともいう)。

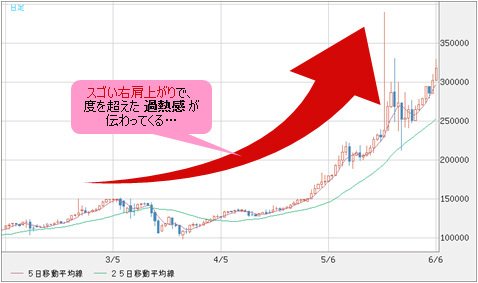

ビットコイン/円のチャートを見ると、スゴい右肩上がりで、度を超えた? 的な過熱感が伝わってきます(直近は、やや落ち着いてきた? ようですが…)。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ビットコイン/円 日足)

そして、話題性の高まりや相場の過熱感とともに、国民生活センター発表の情報などによると、消費者を巻き込んだ仮想通貨関連のトラブルが増加傾向にあるというのは、以前、ザイFX!の記事でお伝えしたとおりです。

【参考記事】

●ソレ詐欺かも…仮想通貨絡みの相談急増!「1日1%の配当」など甘い言葉にご注意を

2016年後半からは、高利回りを謳い、不特定多数の人から仮想通貨などで出資を募る「HYIP(ハイプ・High Yield Investment Program=高収益投資プログラム)」という、なんとも怪しげなものが散見されるようになったりもしていて、いろいろと気をつけた方が良さそう…。

ただ、以前公開した記事でもお伝えしたとおり、仮想通貨関連のトラブルについては、まだまだ情報も少なく、法律上の問題点などがわかりにくいというのが困ったところです。

興味はあるけれど怪しいものもあるみたいだし、いったい何に気をつけたら良いのか? また、(考えたくないけれど)万が一、被害に遭った場合は、どうすれば良いのか? よくわからないという読者の方も多いのではないでしょうか?

わからないならば専門家に聞いてみよう! ということで、今回、ザイFX!では、投資被害などの消費者問題を専門に扱う若き2人の弁護士に、仮想通貨関連のトラブルに関して、法律的な問題点から実際に裁判になった場合、どうやって戦うのか? という実務的なことまで、さまざまな角度からお話を伺ってきました。

仮想通貨だけでなく、投資関連のトラブル、ひいては消費者トラブル全般に通じる話も出てきますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。知っておいて、損はない内容です!

■仮想通貨関連の相談は、ほとんど詐欺や詐欺まがい!?

今回、取材に応じてくれたのは、埼玉県にある、あすか法律事務所の山口翔一弁護士と宮野大翔弁護士。お二人とも埼玉投資被害対策弁護団や埼玉弁護士会の消費者問題対策委員会に所属し、日々、消費者問題の最前線で精力的に活動されている弁護士です。

それでは、さっそくお話を伺っていきます。

昨今、仮想通貨が話題ということで、これに関連したトラブルも増加傾向にあると聞きますが、実際にそういった相談事例は、今まで受けたことがありますか?

「依頼ではなく相談止まりではありましたが、そうした相談を受けたことはあります」

そう話すのは、山口弁護士。

「その相談者は、ある業者に、仮想通貨絡みの投資話を持ち掛けられ、『お金を預けてくれたら、来年は2倍とか3倍になる』と言われたそうです。話を信じて実際にお金を預けたけれども、あとになってやっぱり怪しいから解約したいと思い、業者に連絡したんですね。だけど、もう連絡がつかない、騙された、どうしようか…という内容でした」

なんだか、THE・投資詐欺みたいな事例ですね…。

「ええ。たとえば、国民生活センターが発表している相談事例などを見ても、そこに仮想通貨取引の実態があるかどうかすら疑わしいと感じます。多くは、仮想通貨を使って何かしらの運用をしているなんて実態がないんじゃないか? と見ているんです。つまり、詐欺ないし詐欺まがいのものじゃないかと」

<相談事例>

【事例1】 知人から「5倍以上の価値になる」と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りにお金が戻ってこない

【事例2】 知人から「半年で価格が3倍になり、販売元が全て買い取る」と言われて仮想通貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない

【事例3】 セミナーに参加し、「1日1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説明通りに出金できない

※2017年3月30日に国民生活センターがウェブサイトで発表した注意喚起、「知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-『必ず儲(もう)かる』という言葉は信じないで!-」より転載

宮野弁護士も山口弁護士同様、こうした事例においては、取引の実態そのものに疑問を持っていると言います。そして、こんなケースもあったと話してくれました。

「似たような事例をもう1つ紹介すると、インターネットを使っていない人に仮想通貨の購入を促すような例もありました」

え? それって、無理じゃないですか…?

「そうなりますよね…。仮想通貨のやりとりは、インターネットを通して行います。当たり前のことです。インターネットを使わない人にいったいどうやって仮想通貨を引き渡すの? ということになります。こうした事例からも、国民生活センターの相談事例として挙がってきているようなケースは、おそらく取引の実態がないんだろうなということが伺えます」

つまり、仮想通貨の販売とか、出資してくれたら運用益を高利回りでバックするとか、実際はそんな取引の実態はなくて、ただ単純にお金を出させて、騙し取るだけってケースが多いのではないか? とお二人は見ているというワケです。

■流通性がとても低い仮想通貨の実態をどう見るべきか?

また、実態があるかどうか? という点について宮野弁護士は、もう一段掘り下げ、問題となる仮想通貨の流通性や性質という点においても実態の有無について判断基準を持つべきだと主張します。

「国内で考えると、それなりに大きな仮想通貨取引所で取引できる仮想通貨だって、ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどわずかな数です。でも実際は、それ以外に何百も仮想通貨と呼ばれるものがありますよね?

例として挙げたビットコインやイーサリアムなどは、まだ実態があると考えても良いでしょうが、その他の何百もある仮想通貨に同様の実態があるか? というと、僕は疑問に感じます」

仮想通貨の流通性や性質という点においても実態の有無について判断基準を持つべきだと主張する宮野弁護士。たしかに、わけのわからないコイン(?) は世の中に無数にあると聞きますが…

なぜ、疑問に感じるのか? 宮野弁護士が、主張する理由を要約すると、こういうことになります。

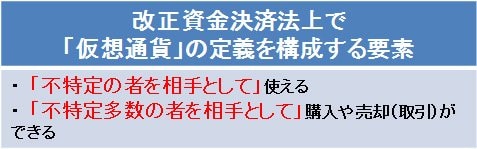

まず、前知識として改正資金決済法2条5項にある仮想通貨の定義を確認しておきましょう。

【改正資金決済法 2条5項】

この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

「電子的方法」とか「電子情報処理組織」とか、なんて回りくどい言い方なんだろう…って思いますが、条文で使われている文言への不満はさておき、要は「不特定の者を相手として」使える、そして「不特定多数の者を相手として」購入や売却、つまり取引できることが改正資金決済法上の仮想通貨の定義を構成していることが読み取れます。

これを踏まえた上で、宮野弁護士は、例に挙げたビットコインやイーサリアムなど有名どころのコインについては、「不特定多数の者を相手として」使える、あるいは取引できる、ある程度の流通性を持っていることから改正資金決済法上も仮想通貨として認められるだろうということなのですが、それ以外に何百とある仮想通貨と呼ばれるコインが、すべてビットコインやイーサリアムと同水準の流通性を持っているかというと、少なくとも日本国内では疑問が残ると言っているのです。

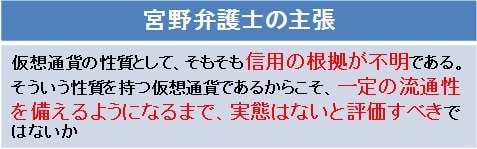

そもそも仮想通貨自体、実態があるか? というとデジタル世界の話なので微妙な気はしますし、この点についても宮野弁護士は、仮想通貨の性質として「信用性の根拠が不明。ただ記録の流れの中で貨幣的価値が認められているに過ぎない」ということを併せて指摘していました。

つまり、現時点で改正資金決済法上、認められるであろう仮想通貨の要件を満たすこともできない上に、そもそも仮想通貨の性質として「信用性の根拠が不明」であるということを踏まえると、最低でも一定の流通性を備える段階になるまで、仮想通貨としての実態を認めないくらいの姿勢で臨むべきではないか? というのが宮野弁護士の主張です。

この場合、一応、その他、何百とあるものについては、仮想通貨っぽいものではあるものの、仮想通貨としての実態は認めないということになりますので、もしそれらを売りつけられるなどして何かしらの損害が出れば、消費者の立場としては、山口弁護士が相談事例として紹介してくれた取引の実態が疑わしいケースと同じように、詐欺を主張することができそう…。

改正資金決済法上も、紹介した条文のとおり、具体的にこれが仮想通貨で、これは仮想通貨じゃないという明確な線引きはされていません。仮想通貨の自主規制団体はこれから認定される予定なのですが、その仮想通貨の自主規制団体が作成する見込みの仮想通貨のホワイトリスト(※)のようなものにゆだねる感じになっているようです。

(※「ホワイトリスト」とは、「ブラックリスト」の反対の意味を示す言葉で、そのリストに掲載されているモノならば受け入れるという意味合い)

【参考記事】

●噂の仮想通貨勉強会にザイFX!が潜入。ビットコインETFは認可されず一時暴落!

判断が難しそうな問題ではありますが、記者の感覚としても、最低でも自主規制団体が作成するホワイトリストで認められ、一定の流通が確保されたもの以外は、宮野弁護士が言うように、バッサリと「実態を認めない」とする姿勢でいた方が、詐欺や詐欺まがいのトラブルの抑制につながるのではないか? という印象を受けました。

■マルチ商法やネズミ講みたいなケースもあるっぽい

ここまで、実態がないから詐欺ではないか? という話を中心に伺ってきましたが、先ほど触れた国民生活センターが公表している相談事例にはもう1つ気になるポイントがありました。

それは、仮想通貨購入を持ちかけられたのが「知人から」というケースが、結構あるように思われることです。

<相談事例>

【事例1】 知人から「5倍以上の価値になる」と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りにお金が戻ってこない

【事例2】 知人から「半年で価格が3倍になり、販売元が全て買い取る」と言われて仮想通貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない

【事例3】 セミナーに参加し、「1日1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説明通りに出金できない

※2017年3月30日に国民生活センターがウェブサイトで発表した注意喚起、「知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-『必ず儲(もう)かる』という言葉は信じないで!-」より転載

ウェブ上でも、仮想通貨に関する怪しい話を検索してみると、知人・友人からいっしょに投資しないか? みたいな形で話を持ちかけられて出資した結果、トラブルに巻き込まれたというケースが散見されます。

2017年5月には、再度、国民生活センターから「知人から誘われた仮想通貨への投資 もうかるはずが…」というタイトルで注意を促すお知らせが掲載されていましたし、「知人」から勧められてトラブルに巻き込まれるというケースは多いみたい…。

こういうケースを見ると、マルチ商法やネズミ講などを連想してしまうのは、記者だけではないはず…。新たな人を大元の業者に紹介すると、紹介者になんらかの金品などがバックされるアレです。

マルチ商法やネズミ講のような手口で仮想通貨の購入をそそのかしている輩もいるんじゃないか? と思ってしまうのですが…?

これについて山口弁護士の回答は、「今のところ、僕らが認識している限りでは、埼玉県内でそうした事例は見られません」というものでしたが…そういった事例もあるかもしれない、ということで、マルチ商法やネズミ講について詳しく話してくれました。

意外と、その法律的な違いを正しく認識できていない人は多いかも? たとえば、ほら、有名なア○ウェ○みたいなのは、普通に活動していますが、ああいうものは法律的に問題ないのでしょうか?

初歩的な質問に、山口弁護士は、まず、マルチ商法やネズミ講の定義や違いなど基本的なことを教えてくれました。

「はじめにマルチ商法ですが、これは特定商取引法上(特商法)の連鎖販売取引に規定されているものです。その規定の下に、合法的に認められています」

じゃあ、法律的に問題はないってことですね?

「はい。何かしらの利益を分配するシステムである以上、後天的に資金繰りに窮し、破綻して詐欺的被害に陥りやすい、そういう危険性を孕んでいるものであると言うことはできるでしょうし、現実に最終的に破綻し、大規模な消費者被害を生んだ事件もあります。しかし、特商法の範囲内で適切に営業していれば、違法性の問題は原則として考えられないんです。」

では、ネズミ講は?

「ネズミ講には、これを規制する無限連鎖防止法という法律があり、ネズミ講に該当する取引を行うと逮捕されて刑事罰が科されることになっています」

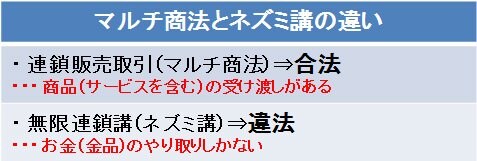

つまり、マルチ商法は特商法の規定の範囲内であれば合法で、ネズミ講は即違法ってことですね? 素人目線だと、マルチ商法とネズミ講のシステムに大して違いはないように見えるのですが…。見分けるポイントはあるのでしょうか?

「この2つの見分け方としては、商品(サービスを含む)の受け渡しの実態があるか? ないか? これが基本的なメルクマールとなります。ネズミ講の場合は、純粋にお金(金品)のやりとりしか行われませんので」

■連鎖販売取引のフリをしたネズミ講の可能性も…

ただし、山口弁護士は、単純にこの見分け方だけでは割り切れない問題があると言います。

連載販売取引と言いつつ、中身はネズミ講といったケースもあるみたいで、素人目には見分けるのが難しい…。山口弁護士いわく、詐欺や詐欺まがいのことをする業者は、「微妙なラインをついてくる」そうだ

「たとえば、セミナー商法(※)みたいな形態が取られている場合、講師っぽい人が出てきて何らかの話をするワケですが、これはとても貴重な話が聞けるセミナーだから受講に50万円や100万円が必要だと言っているとします。感覚的に、それって本当に適正価格なの? と思いますよね?」

(※「セミナー商法」とは、自己啓発、投資、英会話、その他さまざまな名目でセミナー受講者を集め、実質的にはマインドコントロールセミナーなどを受講させることで、受講者から高額な金銭を巻き上げたりする商法)

たしかに…。普段よく目にしている物やサービスならある程度、それがどのくらいの価値があるものなのかわかりますが、セミナーのようなものだと言われた価格が適正なのかどうか、判断しにくいです…。

「そうですよね。一応、『商品(サービスを含む)の受け渡しの実態がある』という連鎖販売取引の要件を満たしていても、実は、それが明らかに市場価格からかけ離れた値段設定だったり、実質的に無価値と評価できる場合であれば、連鎖販売取引と見せかけた金品分配システムと評価でき、ネズミ講であると認定される可能性もあります。

法律上の形式的な要件はありますが、結局は個々の案件ごとに、その実態を見てどうか? ということが大切なんです」

さらに、山口弁護士は続けます。

「実際に、詐欺や詐欺まがいのことをやる業者というのは、微妙なラインをついてきます。純粋なお金のやりとりであればネズミ講と判断されて即違法となり、捕まってしまう。でも、説明したとおり、連鎖販売取引と主張できれば捕まることはありませんから。

いろいろなケースがあるでしょうが、その実態を詳しく見ていけば、連鎖販売取引と言いつつ、実はネズミ講と変わらないモノもあるのではないでしょうか」

消費者被害を専門に扱うベテラン弁護士の中には、「マルチ商法なんて原則違法! 特商法を守ってやっているから例外的に認められているだけだ」と考えている弁護士もいるそうですし、マルチ商法のフリをしたネズミ講もあるなんて話を聞くと、個人的にはマルチ商法自体、限りなくブラックに近いグレーな印象です…。

でも、山口弁護士が言うように、「実態を見てどうか?」って、現実は、なんとも白黒の線引きが難しい話なんですね。

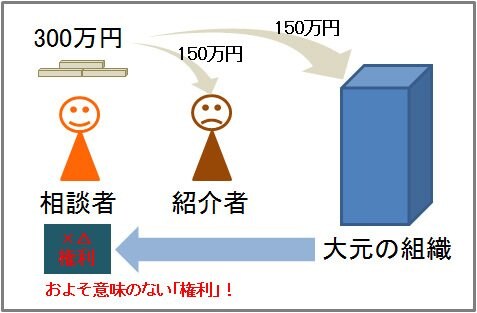

ちなみに以下は、宮野弁護士が最近受けたというネズミ講っぽい相談の概要です。参考として紹介しておきたいと思います。

【宮野弁護士が受けたネズミ講っぽい相談】

その相談者は、ある権利を300万円で購入すると、150万円が紹介者に入り、残りが大元の組織の利益になるという契約書にサインしたが、宮野弁護士が確認したところ、ある権利というのは、「およそ意味の無い権利」だった

⇒ 宮野弁護士は、これは、単純にお金のやり取りしかしないネズミ講だろうと判断したそう

まさに、マルチ商法のフリをしたネズミ講の例ですね…。

(「1日1%の配当」とかいうHYIPも詐欺?相手が海外業者の場合に訴える方法は?」へつづく)

(取材・文/ザイFX!編集部・向井友代 撮影/和田佳久)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/c/d/-/img_cd98e6e3c5536d82df488524d85d929d47416.gif)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)