(「1日1%の配当」とかいうHYIPも詐欺?相手が海外業者の場合に訴える方法は?」から続く)

■損害賠償請求が認められる要件は? 過失も違法!?

山口弁護士が続けます。

「そもそも僕たちが担当する訴訟は、損害賠償請求を求める民事事件です。裁判で損害賠償請求を認めてもらうには、相手方の行為が違法、つまり民法709条にある不法行為上の違法であることを主張し、それに基づく損害賠償請求であることを裁判官に認めてもらわなければいけません。

認められる要件として、相手が違法に他人の利益や権利を侵害して損害を与えたということを主張・立証しなければならない。それを認めさせる手段の1つとして、『金商法違反ですよね?』、『詐欺ですよね?』などと主張していくんです」

裁判で損害賠償請求を認めてもらうには、相手方の行為が違法であることを主張し、それが認められなければならないと話す山口弁護士

民法709条って…ちょっと難しいけれど、この際、条文も確認しておきましょう!

【民法709条 不法行為】

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

これは、対象となるものが金融商品もどきや太陽光パネルから仮想通貨やHYIPに代わっても同じことが言えるそう。結局、裁判で損害賠償請求を認めてもらうためには、相手の行為が違法であることを立証する必要があります。

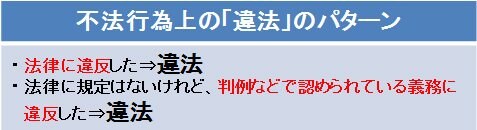

では、不法行為上の損害賠償請求を認めてもらうための「違法」って、どんなものを指すのでしょうか?

1つは、先ほどから何度も出ている詐欺など、明らかな法律違反がある場合。これはわかりやすいのですが、これに加えて、法律上の規定はないけれども、裁判などで認められている義務などに反した場合も「違法」となるそうなんです。

なんだか、わかるようなわからないような話ですが…と混乱していると、「実際には、ものすごくたくさん違法行為の類型がある」と言いつつ、基本的な考え方について宮野弁護士が説明してくれました。

「違法行為の原則は、過失で他人に損害を与えるなというものなんです」

「過失」ってことは、悪気はなかった、まじめにやっていたけど、結果的にこうなってしまいました、みたいなケースも違法になる可能性があるってことですか?

「そうです。過失を注意義務違反などと表すことがありますが、要は損害が生じる予見ができたのに結果回避しなかったということを指します。

そういう意味では、裁判で結果を予見できたのに結果回避しなかったという事実が認められれば、どこまででも認められることになる。違法性が認められる範囲というのは、実はすごく広いんです」

悪気はなかった、まじめにやっていたけど、結果的にこうなってしまいました、みたいなケースも違法になる可能性があるらしい…。宮野弁護士が違法行為について基本的な考え方を教えてくれた

宮野弁護士が、続けます。

「でも、『予見ができたのに結果回避しなかった』、それが違法と認められるって、ものすごく抽象的ですよね。実は、実務においては、何らかの法律に規定されている内容や判例などの集積を経て、こういう業者にはこういう義務が課されるということが、ある程度、類型化されているんです。

とはいえ、投資って難しいですけれども、損失が出たら全部業者の責任か? というと、それはちょっと違うということになります」

なんでもかんでも業者の責任ってなったら、そりゃマズいです…!

「そうですよね。どこまでその業者に注意義務を課すのか? という点は、本当に難しい問題です。実際の裁判では、その時の社会情勢なども考慮されて判断されることになります」

■勧誘者の知らぬ存ぜぬは、通りません!?

ちなみに、この注意義務というものは、怪しげな金融商品まがいのものなどを販売する悪徳業者だけでなく、勧誘者にも求められるものだと山口弁護士が教えてくれました。

実際に、勧誘者に注意義務を課すことを認めた判例があるそうで、そこでは、一般的になじみがなく、なんだか怪しいものを第三者に対して勧誘する場合、勧誘者も調査を行うという注意義務があると結論付けられていました。

どうやら、消費者と大元の業者の間に挟まって勧誘していた業者が「自分も騙されていたんだ」的な主張をして責任を逃れようとするケースが多いようで、それを防ぐためにもこうした義務が判例上認められているんだそう…。

まだ一般的になじみが薄いであろう仮想通貨に関しても、同じことが言えそうですね。

■判例などの集積を経る前段階の判断は難しい…

ただし、このように「判例などの集積」を経る前段階のものを判断する場合は、その違法性を主張する側としても、判断する裁判官にしても難しい問題となるそうです。

特にそれが社会で話題になっているものだったりすると、「違法」と断じるのは簡単なことではないそう。法律的な議論のほかに、その時の社会情勢なども考慮して判断されるとなると、いろいろと難しい問題があるんですね…。

そうなると、実務において山口弁護士や宮野弁護士が裁判で戦う際は、「判例などの集積」を経る前の段階の理論を用いることはできるだけ避け、従来の判断枠組みに収めて違法性を主張するというのが現実的なやり方となるそう。

考えてみれば、それはそうだろうなという感じ…。依頼者の損害賠償請求を認めてもらう裁判なワケですから、あえて難しい方に寄せることは、そりゃしないですよね。

■仮想通貨の「売り方そのもの」を規制する法律はない

特に、仮想通貨に関連して何かトラブルが起こり、訴訟を提起するとなった場合、現在の規制環境を考えると、「従来の判断枠組みに収め、違法性を主張する」ということが必要になるみたいなのですが、どうしてそうなるのか? その背景について、宮野弁護士が仮想通貨を取り巻く規制環境に触れながら話してくれました。

改正資金決済法は施行されたけれど、仮想通貨の規制は十分ではない!? どういうことなのでしょうか? 現在の仮想通貨の規制環境がどうなっているのか、大枠を説明する宮野弁護士

「ご存じのとおり、2017年4月に改正資金決済法が施行されましたが、同法では、基本的に仮想通貨の売り方そのものは規制されていません。

この法律では、Mt. Gox(マウントゴックス)の事件と同じことが起きないように、顧客から預かったお金や仮想通貨を分別管理することやそれに対して監査が入ることが明記されています。また、それとは別に犯罪収益移転防止法などでマネーロンダリング対策などは講じられています。

ですが、仮想通貨の売り方そのものに対する規制はないんです。ですから、今回取り上げた国民生活センターの相談事例のように、『将来値上がりする』云々みたいな謳い文句で仮想通貨を消費者に売りつけるようなやり方まで法律で規制することはできません」

【参考記事】

●ビットコインの衝撃(2) マウントゴックスの真の罪とは? 高値1242ドルは自作自演?

<相談事例>

【事例1】 知人から「5倍以上の価値になる」と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りにお金が戻ってこない

【事例2】 知人から「半年で価格が3倍になり、販売元が全て買い取る」と言われて仮想通貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない

【事例3】 セミナーに参加し、「1日1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説明通りに出金できない

※2017年3月30日に国民生活センターがウェブサイトで発表した注意喚起、「知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-『必ず儲(もう)かる』という言葉は信じないで!-」より転載

■金商法では広告や売り方もある程度、規制されているが…

参考までにお伝えすると、FXなどを規制する金商法には、「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」(金商法37条2号)とする広告に関する規制や「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない」(金商法38条)として、不招請勧誘などを含む禁止行為に関する規定が設けられており、ここである程度、売り方の規制もされています(金融先物取引業協会などによる自主規制規則もある)。

【金商法 37条2項(広告等の規制)】

金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない

【金商法 38条4号(禁止行為)例:不招請勧誘)】

金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

しかし、仮想通貨の方はというと、たしかに宮野弁護士が言うように、改正資金決済法には、こんな売り方をしてはいけないみたいな文言は条文上、見当たらないように思います。今後、自主規制などで細かく規定されていくことになるのでしょうか…。

ひとまず、現段階で真っ向から規制することができないのであれば、何かトラブルがあって、裁判にまで発展した場合どうするのか? 「従来の枠組みに収め、違法性を主張する」しかないということになりますよね。

具体的には、ここまでお伝えしたとおり、それが詐欺やネズミ講にあたるならば明らかに違法ですし、金商法の規制が及ぶ取引が行われているにも関わらず、無登録など規制に反することをしていた場合も違法、さらに、法律の規制はないけれど過去の判例で集積された義務などに違反した場合も違法であると主張していくことになります。

■そんなウマい話はない! 消費生活センターで相談を!

最後に、仮想通貨に関連するトラブルに巻き込まれないようにするために気をつけるべきことや、万が一、巻き込まれた場合の対処法について伺いたいと思います。

山口弁護士、いかがでしょうか?

「うまい儲け話はない」ということが大前提だと話す山口弁護士。最近では、高齢者だけでなく大学生などの若年層がトラブルに巻き込まれるケースもあるみたい…。若者のみなさんも気をつけて!

「そうですね…やはり、うまい儲け話はないっていうことが大前提ですよね。今回取り上げたHYIPの1日1%とか、あるいは年間10%、20%、30%とか…。

よく相談に来られる方にお伝えするのは、証券会社とか銀行とか、まっとうな会社が販売している金融商品だって、年利10%なんてそうそうないでしょう? ということなんです。なのにその辺の業者がそんな高い利益が出る商品を販売できると思うんですか? と」

でも、騙されてしまう人たちは、おかしいなって思わないんですよね?

「そうです。詐欺業者なんかは、だいたい半年から1年くらいは、謳い文句にある年利分の金額をきちんと振り込んできたりします。その後、振込みが止まって、相談者の方が僕らのところに相談に来るというケースが多い。でも、そうなった頃には、たいてい業者は逃げてます。

そういう業者は、勧誘の仕方も本当にうまい。人の良い高齢者の方なんかは、すぐに信じてしまうんです」

高齢者を狙った投資詐欺みたいな話は、よく聞きます。家族はもちろん、近所の人など日ごろから関わる周囲の人も、注意し合っていけるようにしたいですね。

では、万が一、詐欺などの被害に遭ってしまった場合、どうすれば良いでしょうか? いきなり弁護士さんのところに相談にいくのはちょっと、という人もいるかと思いますが…。

「まずは、各市町村にある消費生活センターの窓口に相談してみてください。各地域の弁護士会とセンターが連携をとっていると思いますので、弁護士の対応が必要だとなれば、センター経由で弁護士につないでくれます」

もちろん国民生活センターに電話などで問い合わせることも可能ですが、消費生活センターなら全国どこでも、比較的、住所地の近くにあります。直接窓口に行って相談することもできますので、そこに行くのが一番早そう。何か変なものを買わされた時や買わされそうな時などは、一度、相談してみてくださいね。

■若年層を狙ったトラブルも増えているっぽい?

また、山口弁護士の話によると、投資関連の話ではないものの、最近では、高齢者だけでなく、大学生などの若年層を狙ったトラブルも散見されるようです。SNSなどの影響なのでしょうか…。

被害額が小さく、弁護士に頼んで裁判まではちょっと、ということで訴訟を提起することを諦めてしまうようなケースもあるみたい…。

学生さん的には、それならバイトがんばった方が良いかな、みたいな…。

ザイFX!でも以前、ツイッタ―上で話題になったオプザイルなる集団について、記事で取り上げたことがありますが、騙されるのは高齢者だけではないようです。若者のみなさんも他人事ではありませんので、注意するようにしてください!

【参考記事】

●オプザイルと個人投資家がツイッター上で戦争! NHKからザイFX!に取材が…!

●オプザイルのUSBツールに50万円の価値はあるのか? その中身はいったいナニ?

■相場は過熱していても、自分の頭の中は冷静に!

ということで、今回は、投資被害などの消費者問題を専門に扱うあすか法律事務所の山口弁護士と宮野弁護士に、仮想通貨関連のトラブルに関して、さまざまな角度からお話を伺ってみました。

ちょこちょこ難しい話も出てきましたが、なるほどなぁ…とか、へー…という内容も多かったのではないでしょうか?

それと同時に、記者個人としては、仮想通貨という新しい分野について、まだまだ法律的にも議論が尽くされていない部分があるんだろうなぁという感じも受けました。かつてFXもそうだったように、これはある程度、時間がかかる問題なのかもしれません…。

何はともあれ、うま過ぎる話に騙されないという意識を持つことが一番ですが、万が一騙されてしまったと気づいたときは、お近くの消費生活センターへ相談することを忘れないでくださいね。

当シリーズ記事の冒頭でお伝えしたとおり、ビットコインをはじめとする仮想通貨相場はなんだか過熱気味ですが、何らかの形で仮想通貨取引に参加するにしても大手の仮想通貨取引所を通すなどし、決して自分の頭の中を過熱させて冷静な判断を欠くことがないように!

そのサービスを利用するメリット、デメリットをきちんと認識した上で取引に参加するようにしましょう。

うまそうな話に焦って飛びつくと、当記事で取り上げたような思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれませんから…。

(取材・文/ザイFX!編集部・向井友代 撮影/和田佳久)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)