■米国株の大暴落は「慢心に対する代償」

パニックが広がっている。

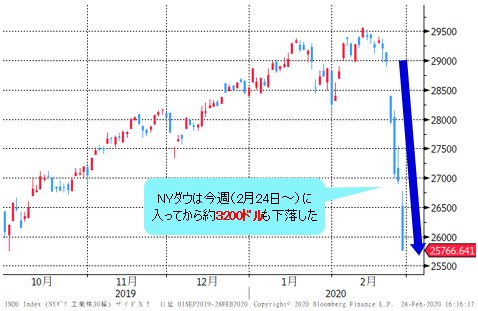

昨日(2020年2月27日)、NYダウは1200ドル近い続落となり、今週週明け(2月24日)以降、約3200ドルも下落、史上最大記録を更新した模様だ。

(出所:Bloomberg)

原因はもちろん、コロナウイルスの蔓延がもたらした恐怖心、さらにHFT(High Frequency Trading)など、高頻度プログラム取引が主導する最近の相場の構造も一因になったかと思われる。

AIなどの自動取引が介在すると、往々にして一方通行の相場になりやすい。売りが売りを呼ぶ現象が起こりやすいため、目先、相場は行き過ぎとなっている感を否定できない。

もっとも、日本と同様、欧米も中国発生の大疫災を油断してきた経緯があった。NYダウは2月12日(水)でも高値更新していたから、武漢封鎖が1月23日(木)だったこと、そして、中国共産党の情報統制があったにもかかわらず、連日悲惨な事情が報道されていたことから考えても、日本を含め、政府もマーケットもいかに慢心し、あくまで「対岸の火事」と見ていたかがおわかりいただけるだろう。

換言すれば、目先の暴落は、こういった慢心に対する代償を払った、という意味合いもあったかと思われる。

■WHOの「パンデミック」警告で市場の恐怖がピークに

マーケットの恐怖は、WHO(世界保健機関)の「パンデミックになる可能性」の警告でピークに達し、昨日(2月27日)の大幅続落をもたらしたとみる。

WHOに関しては、筆者の個人的な「独断と偏見」で言えば、最初から中国寄りの誤った情報を配信し、西側諸国を慢心させた張本人なので、もはや信用できず、「今さら何を言うのか、また、なぜ、今さら彼らの言葉に振り回されなければならないか」と思うが、やはりそれなりのインパクトがあり、皆さんの恐怖心が一気に煽られた結果、NYダウ史上最大の下落幅が作られたわけだ。

■トイレットペーパーを買い占めるなら安値を拾った方が得!?

このような現象は、日常生活にも見られる。テレビを毎日見たり、新聞を読んだり、ツイッターなどで情報収集したり、マスクを買えなくなったりしても、皆さんはあくまで冷静だった(冷静というか、鈍感あるいは慢心の方がよりふさわしいかも)。

しかし、安倍首相がいったん公立小中学校の早期休校を要請すると、一夜で一転してトイレットペーパーの買い占め騒動が発生し、フェイクニュースかと思われるほどの騒ぎとなった。

言ってみれば、それまでの慢心や油断があったからこそ、今は一転してパニックとなり、その度合いも一層増していくのだ。

マーケットも庶民の反応も、行き過ぎていることは間違いない。ゆえに、株式市場は本日(2月28日)にでも自立反発があると思われ、トイレットペーパーを買い占める時間があったら、マーケットを注意深くフォローして安値を拾った方が得だと思う。

■相場は最悪の状況を想定して一気に動く習性がある

テクニカル上の検証はまだ性急かもしれないが、あえて言うなら、NYダウは連日ボリンジャーバンド下限の3σを打診、短期スパンにおけるオーバーシュート感が非常に強いと思われ、いつ自立反発があってもおかしくなかろう。

(出所:Bloomberg)

重要なのは、良い見通しにしても、悪い見通しにしても、相場は最高、あるいは最悪の状況を想定して一気に動く習性があるということだ。だから、史上最大記録の下落をもって、米国株は最悪の状況の大半を織り込んだ可能性が大きい。

さらに、値幅にしても市場心理にしても、もうリーマンショック級の衝撃なので、FRB(米連邦準備制度理事会)の緊急利下げは必至と思う。

実際、FRBは9月まで75bp(0.75%)の利下げを実施するのではないかといった観測がすでに高まり、早ければ最初の措置が来週(3月2日~)にでも発動されるのでは…という見方さえある。

いずれにせよ、利下げは必至なので、目先のパニック的な状況を緩和することは間違いない。中長期スパンの見通しはともかく、目先、米国株のリバウンドの可能性が大きいことは、テクニカルとファンダメンタルズの両方から測れるかとみる。

■日経平均も米ドル/円も「意外」に堅調

日本株について、米ドル/円と同様、単純に値幅ではなく、米国株との比較で見てみたい。

一言でいえば、日経平均も米ドル/円も「意外」に堅調だという感触が得られる。執筆中の現時点で、日経平均はなお2万1000円の大台を維持しており、米ドル/円も109円の節目前後だから、史上最大の下落幅を記録した米国株に「つられていない」感じが強い。

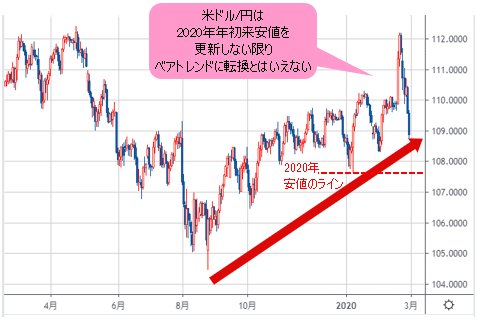

(出所:Bloomberg)

(出所:TradingVeiw)

米ドル/円の場合は、先週のコラムで指摘させていただいた「リスクオフの円安」の側面が、米ドルの下落で今回だいぶかき消されたものの、そうした側面は実質的になお残っているのではないかと推測される。

【参考記事】

●新型コロナの初動対応に失敗した日本政府。円安は「日本売りそのもの」だと認識すべき(2020年2月21日、陳満咲杜)

先週(2月17日~)の上昇幅をすべて削ったとはいえ、まだ109円台をキープしていること自体、やはり昨年(2019年)8月安値を起点とした切り返しの構造を暗示、2020年年初来安値を更新しない限り、ベア(下落)トレンドへ転換したとは認められないと思う。

■「国策に売りなし」、米ドル/円は底固め後、112円を回復?

良し悪しは別にして、円安自体を株高とセットで考える場合、今回のような危機的状況において、日本株を支える要素はどこにあるかと聞かれると、金融緩和や財政出動が一般的に想定されやすいが、筆者はもう1つ、重要なことを見逃せないかと思う。それは今回の防疫に関する政府の姿勢、すなわち国策である。

新型コロナウイルス感染の疑いがあっても、医師の推薦があっても検査してもらえない話が、あちこちから聞こえる。検査能力に限界があるから仕方がないという見方から、意図的に検査しないで感染者数を抑えているといった陰謀論まで、さまざまな説があるが、重要なのは、政府の目的を考えることだと思う。

言ってみれば、医療現場崩壊を避けるのが至上命題だから、物理的な制限があったにしても、意図的にコントロールするにしても、結論から言えばそれは正解で、支持される政策だと思う。

医療崩壊があれば、それこそ真の災難だから、防疫の完全失敗を招く。実際、シンガポールは日本に近い政策を取っており、それがここ2、3日の事態の沈静化につながり、初歩的な成果を出している。

となると、(たとえ検査しないことによるごまかしがあったとしても)感染者数の急速な上昇を抑え、医療崩壊を回避できれば、今回、後手後手になった防疫でもなんとかなり、一段のパニックを回避できるのではないかとみる。

これが国策であれば、「国策に売りなし」の言葉を思い出したい。今回、日本株の大幅反落があっても、それはもしかしたら目下多くの市場関係者が想定しているよりも浅いものかもしれない。

それとリンクしたように、米ドル/円の下値余地も限定され、底固めができたら、また112円の大台回復ありとみる。

(出所:TradingVeiw)

市況はいかに。

(13:30執筆)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)