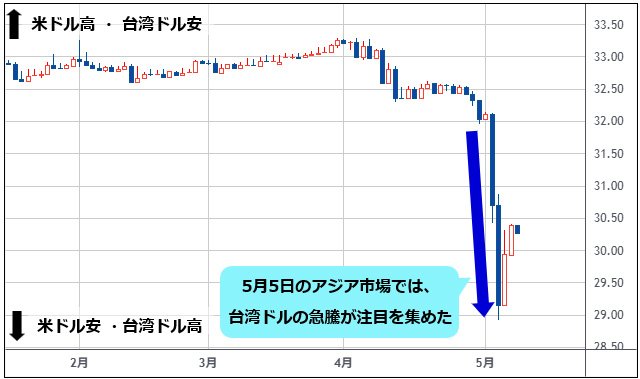

台湾ドルが1988年以来最大の急上昇で、米ドル/円の下落を誘引

みなさん、こんにちは。

日本がGW(ゴールデンウィーク)でマーケットが薄い中、5月5日(月)のアジア市場では、台湾ドルの急騰が注目を集めました。

(出所:TradingView)

Bloombergはこの台湾ドルの急騰を、米中貿易交渉の継続を受けての動向だとしています。

台湾ドルは月曜日に4.5%急騰し2年半ぶりの高水準を記録した。

これは米中貿易交渉の継続を受けての動向だ。台湾の通貨は月曜朝、米ドルに対し29.672まで急騰し、2023年2月以来の最高水準に達した。これは6営業日連続の上昇で、上昇率は1988年以来最大となった。基準株価指数は一時1.7%下落した。

(出所:Bloomberg)

台湾の保険会社は、米国債をヘッジせずに保有しているとの報道もあり、彼らの米国債売りにつながるのではないかとの観測が拡大しています。

注目すべきは、この台湾ドルの急騰につれて、円高も進行したこと。米ドル/円は一時142.36円まで下落しています。

(出所:TradingView)

それでは、台湾ドルの急騰がなぜ、米ドル/円下落を誘引するのでしょうか。

★ザイFX!で人気の西原宏一さんの有料メルマガ「トレード戦略指令!」では、タイムリーな為替予想や実践的な売買アドバイスなどをメルマガや会員限定ウェブサイトで配信! メルマガ登録後10日間無料です。

アジア当局が否定しても、米国との「アジア通貨高合意」の憶測は消えない。米ドル/円の下落トレンドは変わらず

今回の台湾ドルの急騰は「米国との関税交渉で、台湾側が台湾ドル高で合意したという観測」が拡大したことが要因でした。

台湾の頼清徳総統はもちろん「台湾に対するアメリカの貿易赤字の原因は為替レートとはまったく関係がなく、交渉で為替レート問題が取り上げられることは当然ない」と全面的否定しています。

これは、前回のコラムで紹介させていただいた、円高と日本当局の否定コメントに似ています。確認してみると、以下のとおりです。

【※関連記事はこちら!】

⇒米ドル/円は135円方向が続く! 4月の10円強急落の調整はあるかもしれないが、4月の米国債の混乱を鎮静化させたベッセント財務長官が、穏やかな米ドル安・円高を希望(5月1日、西原宏一)

ベッセント氏「ドル安・円高が望ましい」、具体的な為替目標は求めず…日米財務相会談 【ワシントン=鞍馬進之介、下里雅臣】加藤財務相は24日、米ワシントンで米国のベッセント財務長官と会談し、為替政策を巡って協議した。ベッセント氏は「ドル安・円高が望ましい」と述べ、トランプ米大統領の意向に沿って為替水準への強い懸念を表明した模様だ。為替水準の目標などの具体的な要求は示されなかったが、今後の協議で米側の対応については予断を許さない。

(出所:読売新聞オンライン)

これに対し、加藤財務大臣はまったく事実と異なると否定しています。

つまり、急激な円高、台湾ドル高になると、当局が為替合意はないと否定するものの、マーケットでは通貨合意がなされているのであろうという、マールアラーゴ合意(※)の憶測は消えないわけです。

(※マールアラーゴ合意とは、トランプ政権下でCEA(大統領経済諮問委員会)委員長を務めるスティーブン・ミランが提唱する、新たな多国間通貨合意の枠組みのこと)

繰り返しますが、仮に米国とアジア当局との間に「通貨合意」があったとしても、当局は当然否定します。

今回のように、関税でマーケットが神経質に推移している局面では、米国が米ドル安を容認してしまうと米ドルが暴落してしまう可能性があるからです。

台湾当局が懸命に否定するものの、台湾ドル急騰の裏にも、米国からの通貨高要請があったとの報道が多数。

前回の読売オンラインによる「ベッセント氏~ドル安・円高が望ましい」とのコメントも、日本当局は否定していますが、本稿執筆時点で、読売新聞がこれを公式に訂正しているわけではありません。

結果、米ドル急落は避けなければならないものの、「米ドル安VS円高、アジア通貨高」はじわじわと進行する公算が高まっています。

これらのことから、米ドル/円の戻り売りを継続します。

(出所:TradingView)

【ザイFX!編集部からのお知らせ】

ザイFX!で人気の西原宏一さんと、ザイFX!編集部がお届けする有料メルマガ、それが「トレード戦略指令!(月額:6600円・税込)」です。

「トレード戦略指令!」は10日間の無料体験期間がありますので、初心者にもわかりやすいタイムリーな為替予想をはじめ、実践的な売買アドバイスやチャートによる相場分析などを、ぜひ体験してください。

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)