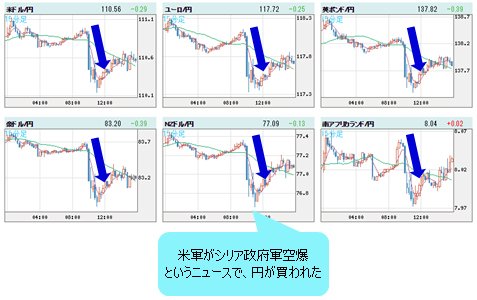

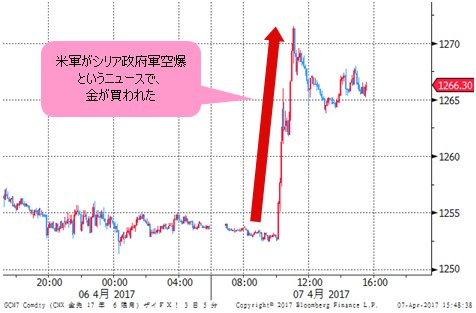

■米軍のシリア空爆で、金や円が買われる

「多事の秋(※)」ならぬ、「多事の春」が来ている。

(編集部注:「多事の秋」とは、「多事多難な時」、「問題が多発する季節」を表す中国の言葉)

この原稿を書いている間に、米軍がシリア政府軍空爆、というニュースが伝えられ、「有事の金」や「リスクオフの円」が買われるといった、いつもの反応パターンが見られた。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 15分足)

(出所:Bloomberg)

■トランプ大統領はロシア、中国双方に圧力をかけた?

ところで、今回のトランプ米大統領の決定は、かなり大胆かつ綿密であると思う。なにしろ、習近平中国国家主席が訪米している真っ只中に軍事行動を決定するのが普通ではない上、「親露」とされるトランプ氏がロシアへの対抗を辞さないという強いメッセージを発しているのだ。これはロシアのみならず、中国への圧力とも読み取れる。

今回の米中首脳会談のメインテーマは、北朝鮮問題であると言われる中、中国の援助なしでは事実上維持できない北朝鮮にとって、中国の態度が重要であることは言うまでもない。

すでに米単独軍事行動も選択肢の1つと明言したトランプ政権は、今回のシリア攻撃を通じて、一石二鳥の効果を狙っているのではないかと推測される。

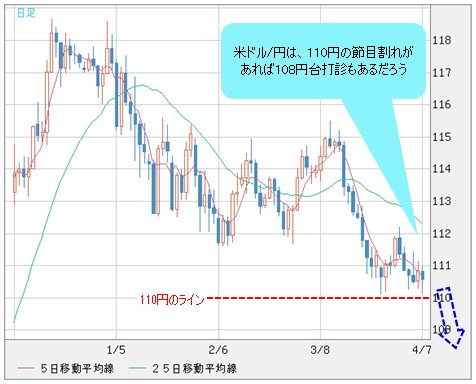

大胆な決定を下した一方、ロシア側に事前通知したとも報道されたように、ロシアとの全面対決を回避する用意をうかがわせる注意深い一面も見られ、さすがトランプ流の手腕だと感心させられた。この報道もあったせいか、米ドル/円は執筆中の現時点で、110円の心理的節目を割り込めずにいる。

■シリアも北朝鮮も支援なしでは成り立たない国家だが…

シリアが地政学上の問題児とされるなら、北朝鮮も然りであろう。前者はロシアの直接軍事支援、後者は中国の経済支援によって成り立っている「ならず者」に近い国家であり、簡単な打開策は見つからないままだ。

ロシアの軍事支援によってアサド政権が存続し、中東の混迷が深まる一方、北朝鮮は核兵器を手に入れ、また、その攻撃能力を確実に向上させているという。

米国にとって、ロシア、中国と直接渡り合うのが問題解決の近道とされるが、そう簡単な構図にはならないと思う。特に北朝鮮の場合、かなり厄介である。

今や中国にとっても、北朝鮮は危険な存在になりつつあるに違いない。なにしろ、中国の援助(特に石油)なしでは成り立たないにもかかわらず、金政権はまったく中国の話を聞かず、最近はもっぱら核兵器の使用をほのめかすため、中国指導部は神経を尖らせている。

わかりやすく言えば、「ならず者国家」が「支援してくれないと、こちらは自爆もあるぞ、自爆は核爆弾だからこわいぞ」と言っているような話だ。

■中国は過去の苦い経験から余計神経質に

このあたり、中国はかつての苦い経験があるからこそ、余計神経質になっている。ベトナム戦争時に、中国は全力でベトナムを支援したが、ベトナム統一を果たしたあとは、ベトナムの態度が急変して関係が悪化、その後の中越戦争につながった。

今の中朝の関係は、まさにベトナム支援のときと同じ轍を踏むような最悪の状態であり、ましてや核兵器を持つ金政権が何をするかは読めないから、何かあった場合は怖すぎる。

だから、「まったくコントロール不可能とされる金正恩に対して堪忍袋の緒が切れた習近平は、今回の訪米で貿易問題の圧力をかわすためにも、北朝鮮問題で米に譲歩する用意がある」と北京消息筋が言っているのも、前述の事情に照らして考えると、でたらめの話ではなく、むしろ信憑性が高いのではないかと思う。

■地政学上のリスクより今晩の米雇用統計が重要

地政学的な話が長くなって申し訳ないが、要するに目下高まっているリスクオフの動きが、仮に地政学上の問題に由来しているなら、短期スパンではコントロール可能な範囲にあり、中長期スパンでは大きなテーマになるということが言いたい。

換言すれば、ロシアに配慮した事前通知にしても、北朝鮮に関する米中の話し合いにしても、たちまちリスクオフを加速させる話ではない。

だから、地政学リスクの高まりで必ずしも金高、円高が一気に推し進むとは限らないだろう。このためか、執筆中の時点までだと、米ドル/円は110.12円まで安値トライしたものの、110円を割り込めずにいる。

仮に地政学上のリスクがたちまちマーケットを左右する要素にはなりきれない場合、やはり、今晩(4月7日)の米雇用統計が重要になってこよう。基本的に良い数字が想定される中、より重要なのは米国株と米長期金利(米10年物国債の利回り)の動向ではないだろうか。

■円の値動きを左右する要素として米株の動向を重視すべき

米3月FOMC(連邦公開市場委員会)議事録が公表されたあと、米ドルの急落があった。

【参考記事】

●米利上げで米長期金利低下、米ドル安に。なぜそうなる? 理由は市場の疑心暗鬼に!?(2017年3月17日、陳満咲杜)

米ドルの急落が、米国株安と連動したところに注目すれば、円のパフォーマンスを左右する要素として、米国株の動向をより重視すべきであろう。FOMCが2017年年内にもバランスシートの縮小に着手すると示唆される中、利上げ周期に入った米金融政策の推進が米国株にとって重石になるに違いない。

だから、短期スパンに限っては、今晩(4月7日)の米雇用統計の方が、より重要なのではないだろうか。

■米ドル/円は110円を割り込んだら108円台打診も

ただし、いつものように、数字がよければ米国株上昇、米ドル上昇となるとは限らないので、このあたりが要注意であろう。米ドル/円については、110円の節目割れがあれば108円台打診ありといった、従来の見方が維持される。

したがって、米ドル/円に関しては、引き続き110円の節目割れの可能性を警戒しておきたいが、米雇用統計後の値動きがホンモノとなるだろう。

そして、仮に110円の節目を死守できれば、前述のように、米国株の動向と相まって、目先の地政学リスクの浮上が決定的な要素でないことを証左してくれる。

ただし、仮に北京消息筋の話が正しければ、短期スパンと180度違って、2017年年内のどこかの時点で、米軍対北朝鮮の軍事行動も想定される。地政学リスクの高まり、市場の構造を一変させる可能性が大きいから、目が離せない。

今回は突発的な事件について多くのページを割いたので、英ポンド/円の話はまた次回に譲る。市況はいかに。

(13:40執筆)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)