■為替市場はお盆で総じて小動き

為替マーケットは、米ドル高の勢いを保ちながら、主に円以外の主要通貨が米ドル高の受け皿になるといった状況は、相変わらずである。

ただし、お盆休み中のため、総じて小動きで、今のところ大きな波乱は見られない。

欧米株の持ち直しが象徴するように、マーケットは再び低い変動率に復帰しているようにみえる。VIX指数が直近の17前後の高値から13を割り込む水準まで落ち込んでいることが、「穏やかな」相場を示している。

しかし、結論を先に申し上げると、VIX指数が6月下旬から7月初旬まで記録した水準(11の水準を割り込んでいた)を割り込まない限り、NYダウにしても、日経平均にしても足元のリバウンドはリバウンドにすぎず、再び高値を更新していくといったシナリオにつながらないだろう。

株高は低ボラティリティに依存している側面が強い以上、歴史的な低い水準に下がったVIX指数の安値再更新なしに株価の高値更新は難しいから、過大な期待は禁物だ。

■強すぎる米ドル高のモメンタム

ところで、最近の米ドル高のモメンタムは、対ユーロ、対英ポンドを中心にいささか強すぎる疑いがある。

7月14日(月)以来、ユーロ/米ドルは連続2日の陽線引けはなかったし、英ポンド/米ドルに至っては7月15日(火)にトレンド反転させて以来、ほぼ一本調子の下げで、昨日(8月14日)は200日移動平均線(200日線)を打診した。ちなみに、英ポンド/米ドルの200日線打診は、2013年8月末以来の出来事だ。

実際、ユーロ/米ドルも5月8日(木)にてトレンドを反転させた後、ほぼ一本調整の下げで200日線を割り込んでいったので、言ってみれば、英ポンド/米ドルの値動きは単純にユーロ/米ドルの後追いにすぎず、また、先の「買われすぎ」がもたらした反動にすぎない。

買われすぎたからこそ、その反動がもたらすスピード感も強いもの。それが足元の相場を説明するには適切なのではないだろうか。

短期スパンでは、目先の「売られすぎ」からのスピード調整、つまりリバウンドの余地があるものの、トレンドの強さから考えて、それは限定的な値動きに留まるのではないか。いずれベア(下落)トレンドを再開し、より深く下値余地を拡大するだろう。

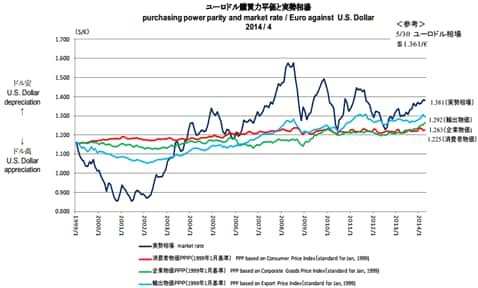

特にユーロに関しては、米ドルに対しても、円に対しても、まだまだ「割高」な水準にあり、下げ余地が大きいとみる。

ちょっと長いスパンでPPP(購買力平価)と比較すれば、それは一目瞭然だ。

■ユーロ/円、ユーロ/米ドル実勢相場とPPPを比較すると?

実際のトレードではなかなかPPP、つまり購買力平価の概念は使えないが、長期スパンにおける「価値測定」をするのに、PPPほど便利なツールは為替相場にないと思う。

公益財団法人国際通貨研究所が開示してくれたユーロ/米ドル実勢相場とPPP、ユーロ/円実勢相場とPPPの比較図を見れば、両通貨ペアが2003~2004年以降、一貫してPPPを上回り、また、時に大きく乖離していたことがわかる。

(出所:公益財団法人国際通貨研究所)

ユーロ/円実勢相場とPPPの比較(クリックで拡大)

(出所:公益財団法人国際通貨研究所)

ただし、PPPから離れすぎると必ず回帰してくるという法則が見られる。PPPという「価値基準」から大きく離れると、必ず修正してくるのだ。

目下、ユーロ/米ドルにしても、ユーロ/円にしても、高値から反落してきたとはいえ、まだまだ微々たるもので、ユーロ安があるとすれば、むしろこれからだ。

■PPPのチャートでわかったユーロ崩壊論のバカさ加減

おもしろいことに、2012年夏場までのEU(欧州連合)ソブリン危機では、巷で「ユーロ崩壊」と騒がれていたが、ユーロ/米ドルにしても、ユーロ/円にしても、1回もPPP(企業、消費者と輸出の3つの基準とも)を割り込まなかった。ユーロ崩壊という言い方がいかにバカげているか、おわかりいただけるだろう。

巷の常識のほとんどが相場の非常識なので、マクロ的な視点を保ち、安易な俗論に流されないことがいかに重要かを、再掲載した下のチャートを見て再確認できるはずだと思う。

(出所:公益財団法人国際通貨研究所)

ユーロ/円実勢相場とPPPの比較(再掲載、クリックで拡大)

(出所:公益財団法人国際通貨研究所)

■ユーロ/米ドルは1.3ドル、ユーロ/円は100円を割る!?

さらに、現在は誰も「ユーロ崩壊」を言わないからこそ、ユーロ崩壊があれば、PPPを割り込むまでユーロ安が進む可能性があると、筆者は思う。

PPPの水準はこれからも変動してくるので、厳密には言えないが、現時点の水準をあえて参照するなら、ユーロ/米ドルは1.3000ドルの節目割れ、ユーロ/円は100円の節目割れがあってもおかしくなかろう。

ただ、個人的には、ユーロ/米ドルの1.3ドルの節目割れが、長期スパンにおけるターゲットではなくなりつつあるのではないかと思う一方、ユーロ/円の下値ターゲットは、慎重に測ったほうがよいとみる。

要するに、さすがに100円の大台を割り込むには相当時間がかかる上、米ドル/円の動き次第ではユーロ/円がPPPの水準を割り込まずにすむ可能性もあるということだ。

ただし、そうだとしても、ユーロ/円の136円大台割れ程度で「円高修正がすんだ」という見方はかなり危険で、ユーロ安・円高はこれからも進むだろう。

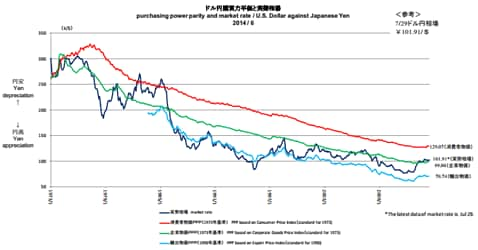

■PPPのチャートが示す米ドル/円100円割れの可能性

では、PPPと比較して、米ドル/円の実勢相場はどうなるだろうか。下のチャートを見てみよう。

(出所:公益財団法人国際通貨研究所)

チャートをよく見ればわかるように、米ドル/円は長い間、輸出物価ベースのPPPと企業物価ベースのPPPの間を往来していた。

そして1995年以降、何回も企業物価PPPを打診したり、クロスしたりしていたが、長く同水準の上は維持できなかった。

今回も然りならば、これからまた反落し、企業物価PPPを下回ってくるだろう。8月8日(金)の時点で、同PPPが99円と示されているので、当コラムがずっと提示してきた100円の大台割れといったターゲットと整合的だと思う。

【参考記事】

●日経平均の急落は「官制急落」! 地政学リスクで株安・円高を説明するのはずるい!(2014年8月8日、陳満咲杜)

■すぐにはドル/円が上放れしないと考える2つの理由とは?

「いや、違う、アベノミクスの成功で米ドル/円がこれから上放れし、企業物価PPPと消費者物価PPPの間を変動レンジとする値動きになる可能性もあるのでは」という指摘も容易に推測されるが、筆者からみれば、以下の2つの理由から、この見方は支持できないと思う。

(1)アベノミクスは日銀スタンスに依存するところが大きいが、日銀の量的緩和は当面見送られる、あるいは見送らざるを得ない可能性が高い。

(2)円安の進行は外部要素に依存する側面が強い。そして、欧米株は5年越しのブル(上昇)相場の終焉期に差し掛かっており、円の独歩安は想定しにくい。

とはいえ、前述の指摘がこれからも実現してこないとは思っていない。いずれ、米ドル/円は企業物価PPPと消費者物価PPPを変動レンジとする日が来るだろう。

ただし、それは再度円高の試練を経てからでないと現実的ではないと思う。市況はいかに。

![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=PAN1&isq=130&psq=0)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)