3時間で昨年値幅の半分を達成したフラッシュ・クラッシュ

2019年1月3日(木)早朝に起きた米ドル/円のフラッシュ・クラッシュ。その主因はトルコリラにあった可能性が濃厚だ。

「またトルコか!」と言いたくなるが、あの日の早朝に何が起きて、そのとき、FXの取引環境はどうなっていたのだろうか。

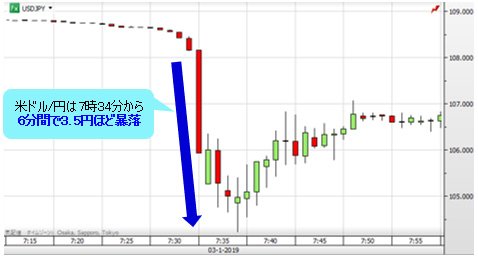

まず、フラッシュ・クラッシュ時の米ドル/円の1分足を見ると、7時半過ぎの6分間ほどで3. 5円程度暴落している。

(出所:サクソバンク証券)

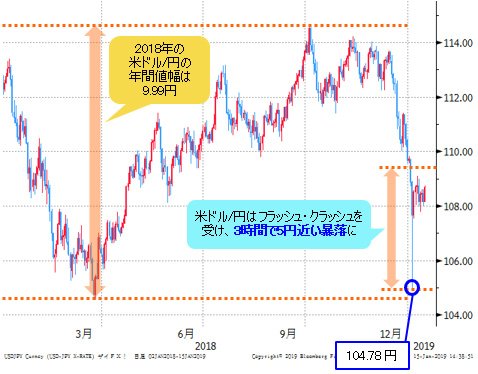

また、米ドル/円はフラッシュ・クラッシュの3時間前、109.50円前後で推移しており、そこからの下落幅は5円弱。2018年は1年で9.99円の変動幅だったから、昨年(2018年)1年間の値動きの半分ほどを3時間で終えてしまったことになる。

【参考記事】

●変動率の低かった2018年の米ドル/円、今後の市況を占うポイント3点を確認してみると…(2018年11月16日、陳満咲杜)

●ザイFX!で2018年を振り返ろう!(1) 米ドル一強! その時トルコショックが起きた

※2019年1月3日の米ドル/円の安値はFX会社により大きく異なる。Bloombergでは104.78円

(出所:Bloomberg)

「ファンダメンタルズとAIが原因」説では不十分?

それでは、何がこれほどの変動をもたらしたのだろうか?

フラッシュ・クラッシュ直後の解説で多く見られたのが、外部環境に要因を求める「ファンダメンタルズ主因説」だ。

フラッシュ・クラッシュが起きた2019年1月3日(木)はお正月休み。しかも7時半だとシドニー市場くらいしか開いておらず、平時でもスプレッドが広がりやすい魔の時間帯だ。

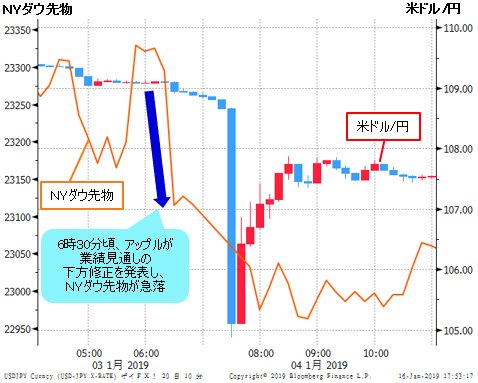

また、1月3日(木)の早朝には米アップルが業績見通しを下方修正するとのニュースが流れ、時間外取引で米国株が急落していた。

(出所:Bloomberg)

こうしたことから「流動性の薄い時間帯にアップルの業績下方修正と米株安が混乱をもたらした」との説明がなされていた。

ここにAIやアルゴ取引を加えると、さらに説得力も増すだろう。「流動性の薄い時間帯に悪材料が出て下落し、さらにAIが市場の歪みを増進させ…」といった解説だ。

しかし、米国株は昨年(2018年)後半から暴落を繰り返しているし、AIはいつだって動いている。「あの日、あの時になぜクラッシュしたのか」を説明するには不十分だろう。

値動きを細かく見ていくと、異常な下落であることが鮮明に

そこで、フラッシュ・クラッシュ時の値動きをより細かく見ていくと、異常な下落であることがより鮮明に見えてくる。

ここで利用するのはデューカスコピー・ジャパンのティックデータだ。デューカスコピー・ジャパンはNDD(インターバンク市場直結型)業者であるため、日本で主流を占める相対業者のチャートよりもインターバンク市場に近い値動きが観測できると思われるためだ。

(出所:デューカスコピー・ジャパンのティックデータをもとに筆者とザイFX!編集部が作成)

フラッシュ・クラッシュ時の米ドル/円のティックデータを見ると、下落の勢いが強まったのは108円割れ以降だ。108円を割ってからはおよそ「90秒で1円」のペースで垂直落下していることがわかる。108円を割ったのは7時35分31秒のことだった。

「108円ストップ」説には一理ありそう

米ドル/円の108円に何があったのか――。ザイFX!にはすでに答えが載っている。

【参考記事】

●フラッシュ・クラッシュで米ドル/円が暴落! 株の下落を伴えば、100円割れの可能性も!?(1月7日、西原宏一&大橋ひろこ)

108円の下にストップがたまっているという話は年末からささやかれていました。年末時点では2円弱離れていたので108円を崩すのは難しいかと思っていたのですが、流動性が薄いシドニー時間に狙われて急落した、というのが真相だと思います。

西原宏一さんはフラッシュ・クラッシュについてこう解説していた。たしかに米ドル/円の週足チャートを見ると、108円は何度も下落を食い止めてきたライン。ストップ注文がたまっていてもおかしくない。

(出所:Bloomberg)

米ドル/円は108円を下抜けて、ストップ注文をヒット。流動性が薄い時間帯でもあり、下げが下げを呼ぶ展開となり暴落へ――これが西原シナリオだ。

米ドル/円に先行して暴落していたトルコリラ/円

でも、フラッシュ・クラッシュ直前の米ドル/円の水準は109.40円前後にあり、108円は遠い。いくら強引な投機筋でも1.4円下のストップを狙いにいくだろうか。さすがに遠すぎる気がしないでもない。

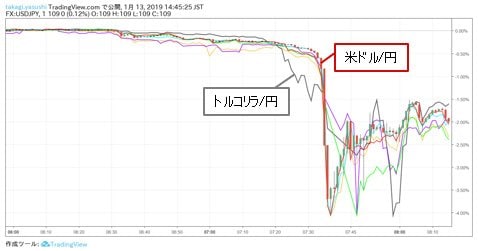

そこで目先を変えて、今度はフラッシュ・クラッシュ前後の米ドル/円とクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)の値動きを見てみよう。

以下の図は米ドル/円の1分足チャートに、クロス円6通貨ペア(ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円、トルコリラ/円)の値動きを重ねたのものだ。

これを見ると一目瞭然。米ドル/円が下がり始めるより先に灰色のラインが落ち始めていることに気がつくだろう。

灰色のラインが示すのは、日本の為替市場を騒がせるおなじみのアイツ、トルコリラ/円だ。

米ドル/円と同様に、フラッシュ・クラッシュ時のトルコリラ/円の水準はFX会社によって大きく異なるが、Bloombergではフラッシュ・クラッシュが起きる30分ほど前の7時過ぎ、大台の節目となる20円を割っていた。

前回、20円を割ったのは昨年(2018年)11月1日。20円はキリのいい節目でもあり、20円割れは多くのストップが置いてありそうな水準だ。

(出所:Bloomberg)

●FX会社おすすめ比較:トルコリラ/円が取引できるFX会社はここだ!

トルコリラ暴落の影響が波及することは珍しくなくなってきた

トルコリラ/円が早朝に急落するのは2018年5月23日(水)などにも起きたことだし、トルコリラの急落が主要通貨に波及することも最近では珍しくなくなってきている。

【参考記事】

●【謎】トルコリラが半年間に2回も朝7時すぎ~7時10分すぎに急落したのはなぜか?

2018年8月にトルコリラが暴落したトルコショックでは、ユーロやクロス円にも影響が及んだ。

【参考記事】

●トルコリラ/円が一時、16円台まで暴落! トルコリラ急落の震源地はユーロか!?

●トルコリラ/円は一時15円台まで大幅続落! 原因はトランプとエルドアンの両大統領!?

●スワップポイントが魅力のメキシコペソ投資を徹底解説。為替チャートからわかる見通しは?

●ザイFX!で2018年を振り返ろう!(1) 米ドル一強! その時トルコショックが起きた

2019年1月3日(木)にも同様のことが起きていた可能性は高い。トルコリラ/円と米ドル/円の1分足を比較してみると、以下のようになる。

(出所:サクソバンク証券)

米ドル/円のフラッシュ・クラッシュが起きたのは7時35分からの3分ほどだ。しかし、トルコリラ/円は米ドル/円のフラッシュクラッシュに先行して7時23分から暴落していた。

Bloombergではトルコリラ/円は7時過ぎに20円を割り込み、8時過ぎには18.27円まで急落。およそ1時間で8.5%超の暴落だ。特にトルコリラ売りとなるようなニュースが出ていた形跡もない。

もし、米ドル/円のフラッシュ・クラッシュがなければ、トルコリラ暴落が1月3日(木)の大ニュースとなっていただろう。

トルコリラ/円の買いポジションは再び積み上がっていた

ここで、くりっく365のトルコリラ/円の売買ポジションに目を移してみよう。

(出所:くりっく365「Chart Plus」)

2018年8月のトルコショックで急減していた買いポジションは、2019年1月2日(水)までに再び積み上がっていた。

2018年に2度の売り仕掛けで成功した投機筋が、「夢よ、もう一度」と考えて、日本勢が休んでいる2019年1月3日(木)の早朝に売り浴びせたとしても不思議はない。

こうしたことを考えると、浮かんでくるのは次のようなシナリオだ。

トルコリラ/円の売り仕掛け的な暴落が米ドル/円やクロス円に波及。米ドル/円の108円割れにたまっていたストップをひっかけて、AIが下落を加速させて米ドル/円のフラッシュ・クラッシュを招いた――。

これは推測であって、確定的な真相は誰にもわからないだろうが、ひとつ言えるのはトルコリラ/円の買いポジションには今後も注意が必要だということ。

トルコリラ/円のポジション状況を公開しているのは、外為どっとコムやくりっく365などだ。

【参考記事】

●トルコリラ暴落後は売りポジション10%増! 情報テンコ盛りの「外為情報ナビ」をチェック

●衝撃の13分間。崩れ落ちたトルコリラ/円の真相とは? 暴落の震源地は日本にあった!?のかも…(2)

カレンダーから見るフラッシュ・クラッシュの要注意日は?

一部では「日本の休日にフラッシュ・クラッシュが起きやすい」との報道も出ている。また、過去にはSQ(※)前の取引最終日と日本の祝日が重なる日に仕掛け的な売りが入ることもあった。

(※編集部注:「SQ」とは日経225先物などの株価指数先物や株価指数オプションといった取引の最終決済を行なうための価格のことだが、SQ算出日のことを単に「SQ」と呼ぶことがしばしばある)

今年(2019年)のカレンダーを見ると、祝日とSQ前の取引最終日が重なる日はないようだが、注意したいのがゴールデンウィーク。今年(2019年)は10連休と超大型だ。トルコリラ/円のポジション状況を含め、注意が必要かもしれない。

●FX会社おすすめ比較!:トルコリラ/円が取引できるFX会社はここだ!

フラッシュ・クラッシュ時の安値、FX会社によってバラバラ

次に、フラッシュ・クラッシュ時のFXの取引環境がどうなっていたのか、見ておこう。

先ほどから何度か指摘しているが、米ドル/円の1分足チャートを見ると、気がつくのはFX各社で安値がマチマチだということ。安いところでは103円台半ば、高いところでは105円台後半と1. 5円も差が開いている。Bloombergに記録された安値は104.87円だった。

FX会社にとって仕入先となるインターバンク市場でも混乱が起きていたことも一因だろう。

しかし、より大きな原因は、安値をつけた時間がバラバラであることからわかるように、一部のFX会社でレート配信が止まっていたことだ。

下表はフラッシュ・クラッシュが起きた2019年1月3日(木)の米ドル/円の安値を主要FX会社で比較したものだ。

| 会社名 | 時間 | ビッド (売値) |

アスク (買値) |

差異 (pips) |

1分足の データ抜け |

| GMOクリック証券 「FXネオ」 |

7時47分 | 105.857 | 105.937 | 8 | 7時36分~43分 |

| DMM.com証券 「DMM FX」 |

7時39分 | 104.438 | 104.880 | 44.2 | なし |

| FXプライムbyGMO 「選べる外貨」 |

7時37分 | 103.511 | 103.537 | 2.6 | なし |

| IG証券 「標準」 |

7時37分 | 103.614 | 103.676 | 6.2 | なし |

| SBI FXトレード | 7時41分 | 104.9751 | 104.9778 | 0.27 | 7時37分~38分 |

| YJFX! 「外貨ex」 |

7時39分 | 104.837 | 104.877 | 4 | 7時36分~38分、 7時40分、 7時41分、 7時43分~53分 |

| 外為オンライン 「外為オンラインFX」 |

7時41分 | 105.09 | 105.32 | 23 | 7時36分~39分 |

| 外為どっとコム 「外貨ネクストネオ」 |

7時37分 | 104.584 | 104.707 | 12.3 | なし |

| 7時40分 | 104.438 | 105.206 | 76.8 | ||

| セントラル短資FX 「FXダイレクトプラス」 |

7時59分 | 105.983 | 106.983 | 100 | 7時36分~53分 |

| 8時07分 | 106.566 | 106.766 | 20 | ||

| ヒロセ通商 「LION FX」 |

7時39分 | 104.525 | 105.023 | 49.8 | 7時36分 |

| 7時41分 | 104.297 | 105.418 | 112 | ||

| 楽天証券 「楽天FX」 |

7時39分 | 104.008 | 104.982 | 97.4 | なし |

※主要FX会社の1分足チャートで安値をつけた足のbidとaskを転記

※bidとaskで安値をつけた時間が異なる場合はともに記載

※1分足のデータがあっても取引停止となっていたFX会社がある

前出のデューカスコピー・ジャパンのティックデータや、他のECN(電子取引市場)を見ると、フラッシュ・クラッシュのピークとなったのは7時35分50秒から37分にかけてだ。

この時間を中心に1分足のデータが欠けているFX会社が目立つのは、レート配信が止まってしまい(あるいは意図的に止めていたため)、取引できなくなっていたためと推測できる。

実際にGMOクリック証券では7時36分から8時2分まで取引停止となっていたし、前出のデューカスコピー・ジャパンのティックデータを見ても7時36分台を中心にデータが欠けている。

GMOクリック証券以外でも、下落のピーク時にレート配信が止まって(止めて)いたため、チャートに記された安値がマチマチとなっているのだろう。

スプレッド状況から推測される優秀なFX会社は?

また、安値のビッドとアスク(※)で大きな差が開いているFX会社も目立つ。

(※編集部注:「ビッド」とはFX会社側から見た買い値であり、投資家側から見た売り値。「アスク」とはFX会社側から見た売り値であり、投資家側から見た買い値)

表中のビッドとアスクは、主要FX会社の米ドル/円の1分足で安値をつけた足の値を転記しており、「ビッドとアスクの差がスプレッド」と厳密には言えない。ただ、「ビッドとアスクの安値を同時刻につけた」と仮定するならば、ビッドとアスクの差がスプレッドだと解釈できる。

この数字を見ると、優秀なのはSBI FXトレードやFXプライム byGMOだ。SBI FXトレードは過去に相場が急変した際にも優秀な数字を出していた。

【参考記事】

●SBI FXトレードの米ドル/円スプレッドは雇用統計時でも0.1銭で拡がらないのか?

●【徹底調査】EU離脱の大混乱でスプ20銭が普通の中、1.19銭をキープしたFX会社とは?

●イケダハヤト氏も知らない、トルコショックでもスプレッドが拡がらなかったFX口座とは?

ただし、SBI FXトレードのスプレッドは発注量に応じて変動するため、自身の取引量によっては注意が必要だろう。

また、FXプライム byGMOの米ドル/円のスプレッドは通常時こそ0.6銭原則固定と広いものの、大きなロットの注文も約定しやすく、急変時にもスプレッドが広がりにくい傾向があることから、大口の上級者が利用することも多いようだ。

急変時に取引できなくなることは非常に大きなリスク。AIやアルゴ取引の活発化によってフラッシュ・クラッシュのような急変が年々起こりやすくなっているとの指摘もある。いざという時に備えて、口座は複数用意しておきたい。

(文/高城泰 編集担当/ザイFX!編集部・藤本康文)

![JFX[MATRIX TRADER]](/mwimgs/1/1/-/img_11ea8f72aab2277adcba51f3c2307d8210084.gif)

![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=PAN1&isq=130&psq=0)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)