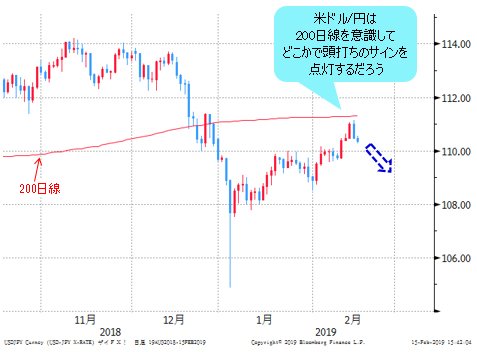

■米ドル/円の頭打ちはシナリオどおり?

昨日(2月14日)、米ドル/円は111.13円の高値にトライしてから反落した。日足では一昨日(13日)の値幅をほぼ帳消しし、切り返しの頭打ちを暗示していると取れる。

(出所:Bloombeg)

昨日(2月14日)の200日移動平均線(200日線)は、約111.28円を示していたから、仮にここから反落が続く場合でも前回指摘したシナリオの許容範囲内ではないかと思う。

【参考記事】

●「ダマシ」の本質を理解して、「理外の理」を利用せよ! より確実なトレードができる!(2019年2月12日、陳満咲杜)

というのは、前回のコラムでも強調したように、「米ドル/円は早晩頭打ちとなり、また、再度反落して『二番底』を形成していく」というメインシナリオにはある程度の修正があるものの、基本的にはこのシナリオがなお維持されると考えていたため、ここから反落していくのはむしろシナリオの想定どおりと言える。

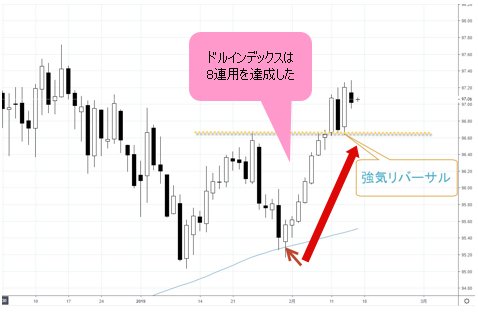

■ドルインデックスの値動きを確認

もっとも、米ドル/円の頭打ちは、ドルインデックスの強気変動と高い関連性を有するから、米ドル全体の状況をまず確認しておきたい。

米ドル全体は強い。その理屈に関して、後解釈が氾濫する中、FRB(米連邦準備制度理事会)の軌道修正があったにもかかわらず、米ドル高であること自体がいわゆる「理外の理」なので、それ自体が立派な理由であり、また、相場の内部構造の表れである。

前回の本コラムで述べたとおり、トレーダーなら理屈云々より、相場が発した真のシグナルを見逃さず、徹底的にフォローしていくべきだ。

【参考記事】

●「ダマシ」の本質を理解して、「理外の理」を利用せよ! より確実なトレードができる!(2019年2月12日、陳満咲杜)

ドルインデックスの日足に照らして考えると、米ドル高の進行が一段と強化されたことに気づくだろう。

1月末のFOMC(米連邦公開市場委員会)以降、200日線の支えを確認してから、ドルインデックスは2月11日(月)まで「8連陽」を達成し、かつ1月24日(木)高値をブレイクした。

1月24日(木)は、それ以前の戻り高値だった上、翌日1月25日(金)の大陰線の形成で「ダマシ」的なサインを点灯していたから、同日高値の再更新自体が新たな強気のサインと読みとれる。

一方、「8連陽」だったので、まずスピード調整があっても当然とみられ、2月12日(火)の反落や陰線引けも当然の成り行きと思われ、調整が一段と進んでもおかしくなかった。

しかし、13日(水)にて、いったん12日(火)の安値を割り込んでから大きく反騰し、大陽線をもって切り返しの高値を再更新、「強気リバーサル」のサインを点灯、1月24日(木)高値が示した元のレジスタンスラインは一転して重要なサポートの役割を果たしたことを証左した。

この見方が正しければ、米ドル高は新たなステージに入り、ここから昨年(2018年)高値のトライまたブレイクにつながるだろう。

何回も強調してきたように、米ドル高の進行は、巷の常識に反し、いわゆる「理外の理」を示しているからこそ、その値動きや構造はホンモノである公算が高いと思われるわけだ。

■ドルインデックスの強気変動が米ドル/円を押さえ込むかも

ところで、ドルインデックスが強気構造だからこそ、実は米ドル/円の頭を押さえ込む要素として効いてくる可能性がある。

一般論として、安値からの回復、また緩やかな米ドル高は、米ドル/円の上昇にプラス的な作用をするが、ドルインデックスの本格的な強気変動は米ドル/円の頭を押さえ込む、というケースが多くみられてきた。

換言すれば、米ドル/円とドルインデックスの連動性は、ユーロ/米ドルなど主要ストレート通貨ペアに比べ劣るから、前述の傾向が見られるわけだ。

米ドル高の受け皿は、主にユーロなどの外貨安として機能する場合が多く、ユーロなど主要外貨の下落は、クロス円(米ドル/以外の通貨と円との通貨ペア)相場の下落にもつながるから、受動的な円高が生じやすいわけだ。

■リアル相場では原因と結果の区別がつきにくい

クロス円における円高の圧力が増強すれば、それが米ドル/円にも波及し、今度は米ドル/円の頭を押さえ込む、といった理屈自体はわかりやすいと思うが、リアル相場において、どちらが原因でどちらが結果か、という区別はつきにくいことに注意していただきたい。

相場は常に同時進行なので、因果関係が後解釈のように理路整然と説明できるとは限らないことを強調しておきたい。

リアル相場では、難しいことを考えず、米ドル/円と主要クロス円の連動性をフォローしておけば、現実的な対応は可能だと思う。

2019年年初のフラッシュ・クラッシュは、米ドル/円とクロス円においてほぼ同時発生し、その後ほぼ同時に切り返しを果たしてきたが、英ポンド/円の切り返しは1月25日(金)の高値をもっていったん止まり、ユーロ/円は2月4日(月)、豪ドル/円は2月5日(火)まで伸びたものの、その後は総じていったん頭打ちの状況となっている。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 日足)

対照的に、米ドル/円は昨日(2月14日)まで高値を更新してから反落し、ドルインデックスとの連動を示したものの、やはりこれ以上は難しく、おのずと限界があることが示された。

なぜなら、前述のように主要クロス円は軒並み頭打ちとなり、また受動的とはいえ、円高の圧力がじわじわ効いてきた以上、米ドル/円の一本調子な切り返しはやはり続かず、200日線を意識してどこかで頭打ちのサインを点灯するだろうと推測される。

(出所:Bloomberg)

この意味では、昨日(2月14日)高値更新後に一転して反落してきたこと自体、むしろ「理屈どおり」の市況だと言える。

■今後の市況は米ドル高のモメンタムが最重要

ここからの市況に関してだが、やはり、これからは米ドル高のモメンタムが最も重要であろう。

米ドル高の構造自体がしっかりしているから、あとはスピードの問題だ。前述のように、米ドル高のモメンタムは大きなヒントであり、米ドル高の進行が強ければ強いほど、外貨安のスピードが速いことはもちろん、円高の圧力として大きく表れるから、米ドル/円を押し下げる要素としても重要度が増していく。

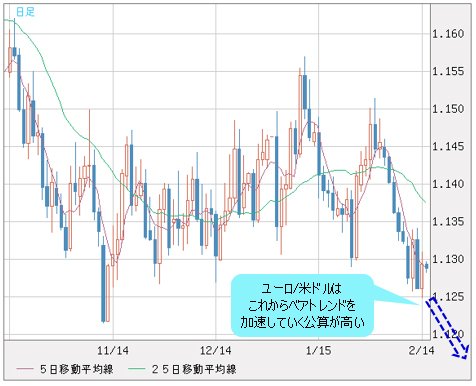

米ドル高の受け皿としては、最も大きなシェアをもつユーロの存在が、一番重視される。

結論から申し上げると、ユーロ/米ドルは最近決定的なサインを点灯しているから、ここからベア(下落)トレンドを加速していく公算が高い。

となると、ユーロ/円をはじめ、主要クロス円はこれから反落を加速してくる可能性も高いと思われ、2019年年初のフラッシュ・クラッシュに対する反動(切り返し)はいったん終焉したと判断すべきであろう。

ただし、クロス円を含め、円高の値動きがしばらく見られても、あくまで調整的な値動きで、2019年年初の安値を超えていくような本格的円高局面は想定しにくい。

このあたりの理屈や、前述のユーロ/米ドルのサインの詳細についてまた次回。市況はいかに。

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)