■2019年入り以降、トルコの経済指標悪化が加速

トルコ経済のリセッション入りは日本でも大きな話題になっていますが、トルコのマクロ指標の悪化は2019年に入ってから加速しています。

【参考記事】

●トルコのリセッション入りは、ほぼ確実に!? でも、トルコリラの下値が限定的なワケは?(3月13日、エミン・ユルマズ)

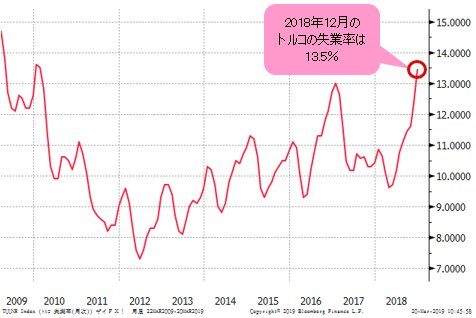

3月15日(金)に、2018年12月のトルコの雇用統計が発表されました。12月の失業率は前年同月比で3.1%増加し、13.5%となりました。

(出所:Bloomberg)

若年層(15歳から24歳まで)の失業率は、前年同月比で5.3%増加し、24.5%になっています。失業率の数字がここまで悪化したのはリーマンショック以来の出来事です。

特に若年層の失業率の増加は急激で、トルコの民間セクターの今後の景気回復への期待が低いことの証だと考えます。

■住宅セクターが置かれている環境も極めて厳しい…

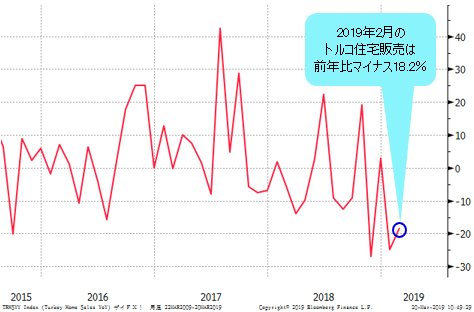

3月18日(月)発表された2019年2月の住宅販売の数字も前年比でマイナス18.2%となり、1月のマイナス24.8%に比べ改善したものの、引き続き住宅センターが置かれている環境が極めて厳しいことを物語っています。

(出所:Bloomberg)

エルドアン政権が行ってきた経済成長モデルは、内需主導の経済成長モデルでしたので、2015年までに特に建設と不動産セクターに投資が集中し、逆に製造業や農業は設備投資不足で衰退の傾向をたどりました。

個人的にもっとも象徴的だったのは、トルコの家電大手であるZorlu Holding(ゾルル・ホールディングス)が、2013年にイスタンブールに大型ショッピングモールを建設したことです。

それまで、Vestel(ヴェステル)という有名ブランドでテレビやパソコンを製造していた会社が不動産事業に手を出したわけです。

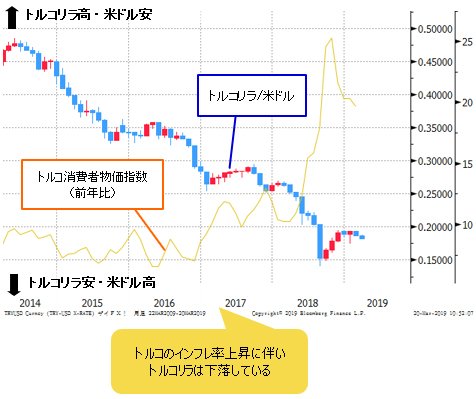

トルコは、2000年代前半から長期に渡ってインフレ率が一桁で推移し、トルコリラも安定していたため、トルコ中銀は金融緩和を続けることができました。

外部環境も追い風になって、トルコの不動産バブルが膨らんでいき、資産効果の影響で個人消費が増え、民間の債務も増加しました。しかし、この状況は2015年から一変し、トルコリラの下落に伴いインフレ率が上昇し始め、金利も上昇したので資産価格が下落しました。

※通常は米ドル/トルコリラですが、トルコリラの下落をわかりやすくするため、トルコリラ/米ドルで掲載しています。

(出所:Bloomberg)

消費を刺激し、内需主導の成長を押し上げた資産効果が消えただけはなく、今度は逆に働き始めたので消費が必要以上に冷え込んでしまっています。

■トルコとロシアの定期会談が再延期になったワケは?

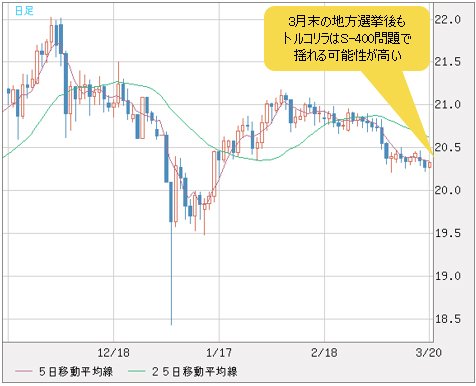

今週(3月18日~)のトルコリラは大きな動きはなく、対円で20円台の前半で推移しています。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:トルコリラ/円 日足)

今週(3月18日~)の月曜日に予定されていたトルコとロシア外相の会談は延期されました。

この会談はトルコ・ロシア戦略計画グループの定期会談ですが、最初に予定されていたのは3月12日(火)でした。最初の会談が18日(月)に延期され、そして18日(月)の会談も延期となった背景には、トルコ政府が地方選挙前にS-400問題で米国との対立を避けたい意向があると考えます。

【参考記事】

●トルコリラはスワップ金利狙うには好環境!? トルコが抱えるリスク、S-400問題とは…?(2月27日、エミン・ユルマズ)

●トルコのリセッション入りは、ほぼ確実に!? でも、トルコリラの下値が限定的なワケは?(3月13日、エミン・ユルマズ)

昨年(2018年)のトルコショック以来、政府関係者はトルコリラの暴落を招くような政策や発言を避けるようになりました。この姿勢はポジティブで、今後も継続すると期待しています。

【参考記事】

●トランプ大統領が米軍のシリア撤退表明! 2019年のトルコリラは地政学リスクが鍵に(2018年12月26日、エミン・ユルマズ)

一方でS-400問題については、ミサイル購入をやめる以外、米国と和解する方法がなく、今月(3月)末の地方選挙後も、トルコリラはこの問題に揺れる可能性が高いと考えます。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:トルコリラ/円 日足)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)