(「米国GFT創業者ゲーリー・ティルキン氏に聞く(1) アメリカFXはじめて物語」からつづく)

■日本でFXが始まったのは遅かったのか?

金融に関して、あるいは金融に限らないかもしれないが、「日本は米国よりかなり遅れている、10年ぐらいは遅れている」といったことが言われることがある。

では、FXはどうだろうか?

前回触れたとおり、GFTが米国FX業界最初期の会社として、業務を開始したのは1997年のことだった(「米国GFT創業者ゲーリー・ティルキン氏に聞く(1) アメリカFXはじめて物語」参照)。

一方、日本のFXが産声をあげたのは1998年のこと。日本版金融ビッグバンを受けて、ダイワフューチャーズ(現ひまわり証券)がFXサービスを開始したのが最初だった(「知ってましたか? 10月8日は『FXの日』。それは日本でFXが始まった日!」参照)。

1997年と1998年、その差はわずかに1年。日本のFXって結構がんばっているじゃないですか! ということなのである。

ちなみに、記者の調べた限りでは、米国以外の世界各国に目を転じても、英国のCMC MarketsがFXのオンライントレードサービスを開始したのが1996年のことで、これがどうも“世界最古のオンラインFX”らしい(ちなみに、「CMC Markets」はその後、「CMC Markets Japan」という日本法人を設立した)。

ということで、世界的に見ても、日本のFXサービス開始はそれほど遅くはなかったのである。

■2000年が転換点となった米国のFX業界

話がちょっと脱線してしまった。米国FX業界の話に戻ろう。1997年の段階ではなきに等しい状態だった米国のFX業界だが、それからどう発展していったのか?

米国GFT創業者のゲーリー・ティルキン氏はこう話す。

「FXのマーケットが拡大するに連れて、参入する会社が増えてきて、一時は30~40社ぐらいまで膨れあがりました。

ただ、2000年という年が1つの転換点になりました。このとき、FXのディーラーになるには、自己資本が2000万米ドル(1米ドル=80円とすると、約16億円)必要という規制が入ったんです。

そこから10~15社ぐらいまで会社が減っていきました」

日本でもFX会社がいったんものすごく増えて、そこから淘汰・再編される動きが起こって、今現在もそれが進行中だが、米国でも似たような動きがあったようだ。ただ、この話をストレートに受け取ると、日本に比べて米国のFX会社の数はかなり少ないように感じられる。

しかし、注意が必要なのは、ティルキン氏の話に出てきた「ディーラー」という言葉。

ここで言う「ディーラー」とは金融機関で為替の取引に従事する“人”のことではない。ティルキン氏の言う「ディーラー」とは、実際に自社で顧客を抱え、自己資本の規制を受ける対象になっている“会社”のことを意味している。

また、「ディーラー」以外にも「イントロデューシング・ブローカー」(IB)に分類される業者もあり、こちらは「ディーラー」と顧客の間に入って、取引の媒介をするだけの存在だという。

そして、「米国では『イントロデューシング・ブローカー』を含めると、キリがなくなるほど会社の数がある」ということだ。

■米国の個人トレーダーは買いが好き? 売りが好き?

ここで少し話を変えて、米国の個人トレーダーはどんな取引をしているのか、ティルキン氏へ聞いてみた。米国の個人トレーダーには何か特徴があるのだろうか?

「私たちGFTは世界的にビジネスを展開しているので、世界各国を比べることができますが、基本的には各国でそれほど差はないと思います。

ただ、米国のトレーダーは自分でいろいろ勉強して、自分で取引に関わる決断をしていく人が多いのではないでしょうか」

では、米国の個人トレーダーが取引する通貨ペアは何が多いのだろう? また、日本のトレーダーの場合は、円売り外貨買いというポジションがどうしても多くなる傾向があるようだが、その点、米国ではどうなのか?(※)

「私たちは120種類以上の通貨ペアを取り扱っており、いろいろな通貨を取引されるトレーダーがいますが、その中でメジャーなものというと、5~7種類ぐらいです。

そして、米国で一番人気があるのはユーロ/米ドル。次が米ドル/円、そして、ユーロ/円ですね。

また、トレーダーが売りを好むか、買いを好むかということですが、これは市況次第でしょう。どちらかにいつも片寄っているということはありません」

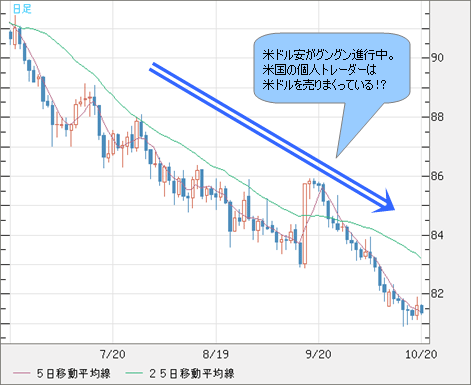

米国の個人トレーダーは日本と違っていつも自国通貨を売る傾向があるわけではないようだ。ただ、「市況次第」ということだから、米ドル安が進んでいる今はおそらく自国通貨=米ドルを売っているのだろうが…。

(※「日本のトレーダーは円売り外貨買いが多い」ことについては「9月の店頭FX月次速報、取引金額は前月比25.9%の大幅増加に!」などを参照)

ただ、米国のトレーダーは自分でいろいろ勉強して、自分で取引に関わる決断をしていく人が多いのではないでしょうか」

では、米国の個人トレーダーが取引する通貨ペアは何が多いのだろう? また、日本のトレーダーの場合は、円売り外貨買いというポジションがどうしても多くなる傾向があるようだが、その点、米国ではどうなのか?(※)

「私たちは120種類以上の通貨ペアを取り扱っており、いろいろな通貨を取引されるトレーダーがいますが、その中でメジャーなものというと、5~7種類ぐらいです。

そして、米国で一番人気があるのはユーロ/米ドル。次が米ドル/円、そして、ユーロ/円ですね。

また、トレーダーが売りを好むか、買いを好むかということですが、これは市況次第でしょう。どちらかにいつも片寄っているということはありません」

米国の個人トレーダーは日本と違っていつも自国通貨を売る傾向があるわけではないようだ。ただ、「市況次第」ということだから、米ドル安が進んでいる今はおそらく自国通貨=米ドルを売っているのだろうが…。

(※「日本のトレーダーは円売り外貨買いが多い」ことについては「9月の店頭FX月次速報、取引金額は前月比25.9%の大幅増加に!」などを参照)

米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)

■米国のFX市場は非常に伸びている

さて、今後、米国のFXはどうなっていくのだろうか? 最後にティルキン氏へ米国FX市場の今後の見通しについて聞いてみた。

「米国では株と比べると、FXはまだまだ小さな存在です。多くの方にFXがきちんと理解されていない部分があるのです。

反面、米国では今、FXのマーケットは非常に伸びています。より多くのトレーダーが取引するようになっていますし、取引高も伸びています。

その理由としては、FXは24時間取引できること、流動性が非常に高いのでトレーダーが参加しやすい、といったことがあると思います。

そして、先ほどお話ししたように、FXの『ディーラー』は自己資本の規制がありますので、今後それほど増えないと思いますが、FXの『イントロデューシング・ブローカー』はこれからもどんどん増えていくのではないでしょうか」

(取材・文/ザイFX!編集部・井口稔)

■米国のFX市場は非常に伸びている

さて、今後、米国のFXはどうなっていくのだろうか? 最後にティルキン氏へ米国FX市場の今後の見通しについて聞いてみた。

「米国では株と比べると、FXはまだまだ小さな存在です。多くの方にFXがきちんと理解されていない部分があるのです。

反面、米国では今、FXのマーケットは非常に伸びています。より多くのトレーダーが取引するようになっていますし、取引高も伸びています。

その理由としては、FXは24時間取引できること、流動性が非常に高いのでトレーダーが参加しやすい、といったことがあると思います。

そして、先ほどお話ししたように、FXの『ディーラー』は自己資本の規制がありますので、今後それほど増えないと思いますが、FXの『イントロデューシング・ブローカー』はこれからもどんどん増えていくのではないでしょうか」

(取材・文/ザイFX!編集部・井口稔)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)