2011年もあと少しで終りである。そこで、本日は、2011年の回顧と2012年の展望の意味合いを兼ねて、私見を述べさせていただきたいと思う。

■2011年のサプライズは円の堅調?

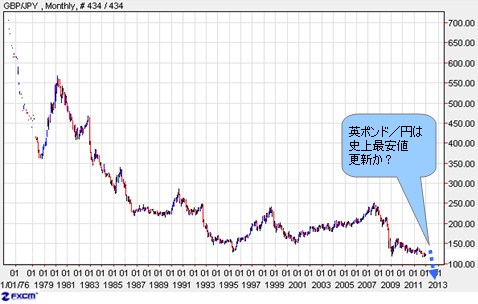

まず2011年の為替市場だが、サプライズをあげるとすれば、それは円の堅調、あるいは2007年から円が一貫して買われ、米ドル/円ではたびたび、変動相場制以降の円の高値(米ドル/円の安値)を更新したことではないかと思う。

ただ、これはむしろ、自然の成り行きであり、当然の結果だと思われる。この見方には2つの理由がある。

まず、拙作『相場の宿命』のテーマでもある景気サイクルが2012年に向け、いったん衰退のピークを迎える公算が高いこと。

周知のように、円は「不況通貨」で、世界景気が後退すればするほど買われやすい。したがって、円高は自然の成り行きと言える。

2番目の理由はサイクル論の視点にある。

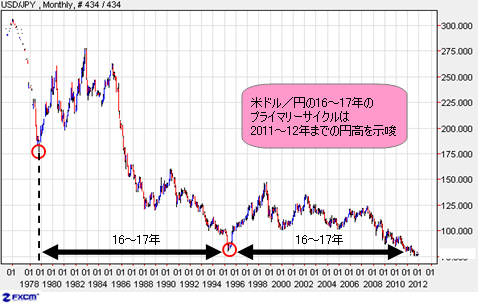

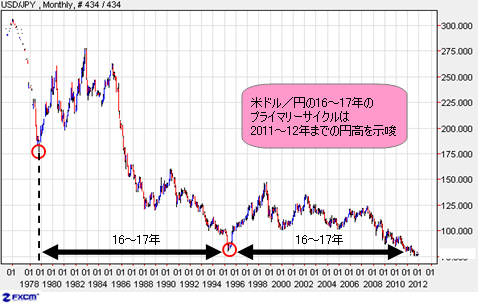

米ドル/円に限り、プライマリーサイクル(※)の16~17年サイクルは2011~2012年までの円高を示唆しているだけではなく、円高の水準もいったん「史上」最高レベルを更新するであろうことは、かなり以前から予想されていた。ゆえに、まったくサプライズではない。

(※編集部注:「プライマリーサイクル」とはチャートの波動の中で「1年~数年間の長期波動」のことをいう)

(出所:米国FXCM)

このような言い方をすると、後解釈ではないかと疑われるかもしれない。そこで、下記の記事をご参照いただこう。

【参考記事】

●陳 満咲杜さんに聞く(3)~ドル/円は2010~11年に72~74円へ!~

この記事は2008年11月のものだが、当時、すでに72~74円というターゲットを提示していたことを証左する材料として有力ではないかと思う。

同記事の中でも書かれているように、相場はファンダメンタルズよりも内部構造によって最終的に決定される。

ファンダメンタルズが日々変化するのに対して、内部構造の大枠はほぼ固定している。このため、日常の経験とは反対に、相場の行方は明日より10年後の姿を想定しやすい側面が強い。

ちなみに、政府の介入がなかったなら、前記の米ドル/円72~74円というターゲットはすでに達成されていたと思う。

■2012年は米ドル全面高が生じやすい年に

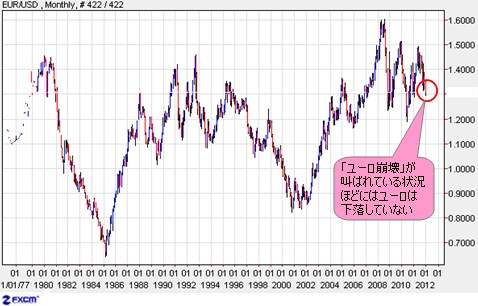

景気サイクルの一環と考えれば、EU(欧州連合)ソブリン危機の深刻化もまったくサプライズではない。サプライズといえば、むしろユーロの「堅調」ぶりだ。

ユーロ/米ドルが1.3ドルをキープしていることを考えると、「ユーロ崩壊」、「EU解体」の危機が迫ってきているとはとても思えない。だから、2011年に多くの為替ヘッジファンドがユーロ売りで損失を蒙っていると聞かされてもサプライズではなくなる。

(出所:米国FXCM)

温故知新、2011年の為替市場から教訓を導き出せば、次の2点に集約されるだろう。

(1)景気サイクルと通貨ごとのサイクルはそれぞれの内部構造を持ち、お互い影響しながら、最終的には通貨自体のサイクルが決定要因となる。

(2)ファンダメンタルズにおける高度な不確実性は必ずしも高いボラティリティをもたらすとは限らない。

以上の教訓を踏まえると、2012年の相場を展望する場合、まず重視すべきなのは相場自体のサイクルで、景気サイクルは二の次であるといった原則を得られるだろう。

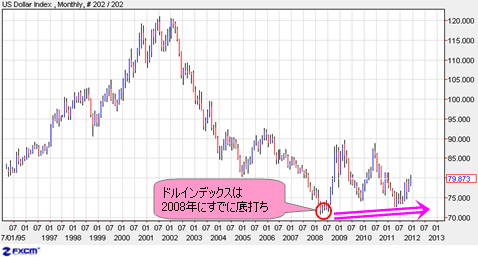

この原則から展開すれば、2012年は米ドル全面高が生じやすい年であることを指摘しておきたい。

なぜなら、ドルインデックスの17年サイクルはすでに2008年に底打ちしており、4年間の保ち合い段階をそろそろ終了させ、新たな米ドル高トレンドを作り出す時期と重なっているからだ。これはサイクル論から得られる「宿命」的な構造である。

(出所:米国FXCM)

■リスク回避型の米ドル買いが進行か?

相場の宿命を信じ、2012年の米ドル高を景気サイクルの構造と重ねると、おのずと見えてくるのが「悪い米ドル高」である。

つまり、米ドル高の進行は景気が好転し、米国が利上げをして、米ドル高を支えるというよりも、景気が一段と悪化し、リスク回避型の米ドル買いで米ドル高をもたらす可能性の方が高いと思われる。

ちなみに、拙作『相場の宿命』では、欧米圏の景気サイクルは2018年まで衰退が続く公算が高いと書いているから、2012年に一段と危機が悪化すれば、それも終点ではなく一通過点に過ぎない可能性もある。ご参考まで。

となると、不況通貨の円はさらに高騰し、今後も円高傾向が強まるかというと、前記の教訓(1)を踏まえれば、そうはならないということを強調しておきたい。

米ドル/円の16~17年プライマリーサイクルは2011年前後において底打ちを示唆している以上、円相場は2012年のどこかの時点で72~74円前後にて頭打ちし、その後、円安トレンドを描き出す公算が高い。

(出所:米国FXCM)

ちなみに、円高のピークはすでに2011年の高値をもって終了した可能性もあり、2012年には高値を更新しない可能性もある。

ただし、2012年には、景気サイクルの後退局面を迎え、場合によっては深刻な景気後退もあり得るから、円安に転換してもスピードがかなり抑えられる可能性もある。この点はクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)相場の値動きとかなりリンクしていると思われる。

■ユーロ、英ポンド、豪ドルなどは「二中」がカギに

では、ユーロ、英ポンド、豪ドルなどの外貨はどうなるか?

まず、対米ドルの値動きを予測しないと対円の値動きを予測することは不可能だ。結論から申し上げて、「悪い米ドル高」に伴い、これらの主要外貨は共に安値を更新していくだろう。

ただし、前記教訓(2)を踏まえると、EUソブリン危機が深刻化していく可能性が高いとはいえ、ユーロを始め、諸外貨が必ずしも暴落するとは限らないことも念頭においておきたい。

いわゆるファンダメンタルズにおける高度の不確実性は2011年にはEUソブリン危機の進行を指していた。そして、2012年もそうであるが、これは基本的には想定された「不確実性」であることも記しておきたい。

では、ユーロを始め、諸外貨を暴落させる不確実性があるとすれば、それは、どこだろうか。

私は、「二中」の動向がカギになると思う。1つは中国、もう1つは中東である。

前者に関してはハードランディング、あるいは地方債務危機の兆しが見えれば、世界景気は一気に冷え込み、リスク回避でさらなる米ドル高をもたらすだろう。

ちなみに、この場合、豪ドルは2008年以上の暴落相場を経験することになろう。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/米ドル 月足)

後者に関しては、イランの核開発を巡り、イスラエルの先制攻撃があれば、聖書に書かれている「最終戦争」の到来を彷彿させる一大惨事になるから、一時的にせよ、激しい米ドル高もあり得るだろう。

ちなみに、ユーロのプライマリーサイクルは16年サイクルで、このサイクルでは2012年ではなく2015~16年前後にユーロ安はピークを迎えることになる。

となれば、私は、基本的にはユーロ崩壊論を信じていないが、仮にユーロ崩壊があれば、2012年ではなく、2015~16年前後になる公算が高いと思っている。

(出所:米国FXCM)

したがって、2012年にユーロの暴落があったとしても、それはクライマックス的なものではなさそうだ。

■クロス円は2012年のどこかでピークを迎える公算大

最後にクロス相場についてだが、基本的にはクロス円の見通しは以下2点に基づくものなので、これらが明らかにならないとよくわからない。

第1に、米ドル/円が底打ちしたかどうか、底打ちしたなら、これからどんなスピードで円安に転換していくか。また、底打ちしていないなら、どのレベルで円高一服となるか。

第2に、円以外の通貨が対米ドルでのベア相場を続けるかどうか、続くのであれば、どれぐらいのスピードになるかである。

以上の分析を踏まえれば、賢い読者なら、自ら答えが出ているだろう。そう、クロス円相場は2012年のどこかの時点でピークを迎える公算が高い。

ユーロ/円は2000年の安値に接近、英ポンド/円は史上最安値を更新といったシナリオに備える必要があるだろう。

(出所:米国FXCM)

2012年も波乱万丈な相場になりそうだが、読者の皆さんと一緒に切磋琢磨できれば、それもまた楽しいことだ。

2011年は大変お世話になりました。深くお礼を申し上げます。それではよいお年を!

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)