■最近の円安トレンドは「ホンモノ」になる可能性が高い!

足元の為替市場では、米ドル安と円安の基調が続いている。

通貨ペア別に見ると、ユーロ/米ドルと米ドル/円の値動きが目立っており、前者は年初来高値を更新し、後者は昨年7月以来の高値をトライしている状況だ。

また、米ドル/円の上昇に連れて、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)も軒並み高騰しており、ユーロ/円は昨年8月以来の200日移動平均線のブレイクをトライしている。

なお、米ドル/円について言えば、2月安値の76.02円からほぼ一本調子の上昇となっているため、短期的には過熱感が出てきた。しかし、円安トレンドは今後も続く可能性が高い。

先週のコラムでも申し上げたが、そもそも、米ドル/円のプライマリーサイクルは円安への転換を示唆していた(「19カ月サイクルがユーロの切り返しを示唆。性急なユーロ売りは避けたほうがいい」を参照)。

そのような状況下で、日銀が追加の金融緩和を発表し、それが引き金となって、「絶妙」と言えるほどのタイミングで円安トレンドをスタートさせた。したがって、今回の円安は「ホンモノ」になる可能性が高い。

■4月末までに、米ドルは85円台に到達できる可能性も

この見方を検証するために、ファンダメンタルズとテクニカルの両面から簡潔に説明しよう。それぞれ、以下の如きである。

まずはファンダメンタルズの面からで、確かに、日銀の量的緩和拡大は米ドル/円のレンジ相場を打ち破るきっかけとなった。だが、円売りの進行を推進させた背景にあるものは、日米の2年国債の利回り差だろう。

日米2年債の利回り差の縮小が続いていたが、昨年9月末あたりに一服し、その後は拡大傾向にある。マーケットでは、日銀の2月14日(火)の決定を受け、利回り差拡大は続くという見方が広がりつつあり、そのため、投機筋が円のロングポジション(買い持ち)の解消を急いだとみている。

そして、再反落でもしないかぎり、米ドル/円は上値を追いやすいと考える。

(出所:米国FXCM)

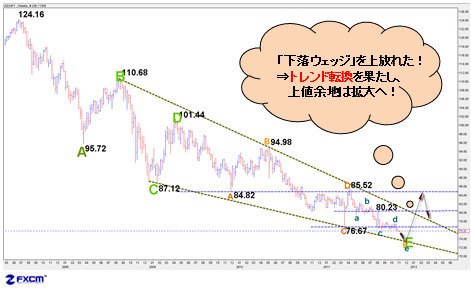

次はテクニカルの視点からであるが、2008年8月高値を起点としたレジスタンスラインをブレイクしたことは見逃せない。これにより、大型の「下落ウェッジ」のフォーメーションを上放れたことになるため、極めて重要である。

マーケットでは、これをトレンド転換のシグナルととらえる傾向が強く、米ドル/円の上値余地拡大の土台となるだろう。

上のチャートは昨年10月末に制作したものだが、米ドル/円は想定よりも早めに底打ちしたと言える。

また、チャートのように、2008年8月高値の110.68円を起点にした「下落ウェッジ」を上放れたことから、エリオット波動論に基づく各序列のE波も、昨年10月末安値の75円台前半で達成されたと修正せざるを得なくなった。

だが、ターゲットの85円台はそのまま有効であり、ゆえに、短期スパンにおける過熱感が解消された後、米ドル/円は再び高値トライを続けると見ている。

早ければ今年前半、理想としては4月末までに、従来の上値ターゲットである85円台に到達できるかもしれない。

■ユーロの切り返しはまだ2ヵ月足らずで、始まったばかり

続いて、ユーロ/米ドルを見てみよう、このコラムでも指摘し続けてきたが、性急なユーロ売りは避けるべきであった(「『問題児』ユーロの反発が続くワケは?切り返し一服との性急な判断は避けたい」など参照)。

ユーロの切り返しは1月13日(金)のいわゆる「S&Pショック」から始まっているが、それからの騰勢はまだ2ヵ月足らずである。

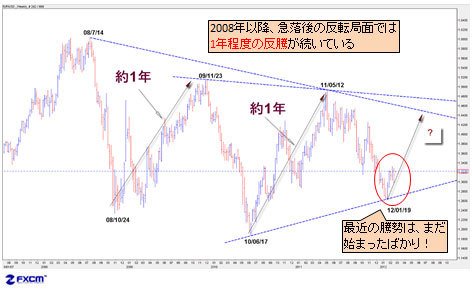

下のチャートをご覧いただければ、ユーロ売りが性急であったことが、おわかりいただけるだろう。

(出所:米国FXCM)

2008年秋の「リーマン・ショック」以降のユーロ相場を見ると、急落を経て反転した局面では、1年程度の反騰が続いている。

これに基づいて考えると、今回、1月13日(金)に始まったばかりのユーロの切り返しが、今の時点で終了するというのは、あまりにも短すぎる。

■膨らんだユーロ・ショートの解消には時間がかかる

また、上記の見方に加えて、次の2点も見逃せない。

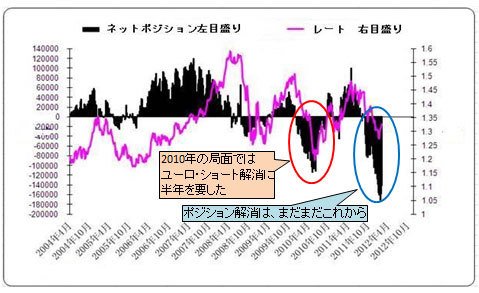

まずは、マーケットの内部構造である。下に示したのは、IMMにおける先物ポジションとユーロ/米ドルの関係であるが、これをご覧いただけば、2010年6月当時よりもユーロ・ショート(売り持ち)がはるかに多く、そのポジション解消には時間がかかるということが、容易に推測できるだろう。

2010年のときは、半年かけてやっと解消することができた。それに対して今回は、仮に全部解消しないとしても、2ヵ月足らずの期間ではあまりにも短すぎる。

ゆえに、ユーロ圏が景気後退入りするとの観測がくすぶっているにも関わらず、ユーロ/米ドルは続伸できたのだ。

続いては、市場心理面からで、先週のコラムでも申し上げたように、「2月16日(木)の1.3000ドル割れはユーロ続落のサインではなく、ユーロ調整一服を示唆するシグナルだった」と筆者は見ていた。だから、足元におけるユーロの高値更新は当然の結果だと受け止めている(「19カ月サイクルがユーロの切り返しを示唆。性急なユーロ売りは避けたほうがいい」を参照)。

ただ、2月9日(木)高値からの一時調整は「好材料出尽くし」に伴う反落であった。そのため、「学習機能」を発揮した投機筋も多かったように思っている。

■風が吹いても、桶屋は儲け続けることはできない

だからこそ、ユーロはさらに上昇したのだが、このあたりを詳しくご説明しよう。

前回の教訓もあったため、「紆余曲折を経てギリシャ救援策がやっと合意に至ったのだから、今度こそ『ウワサの買い、事実の売り』になるのでは」と期待したショート筋は多かったように思う。

また、実際に「事実」になったため、彼らはこの局面を「売り好機」ととらえていたように見える。

しかし、「風が吹けば桶屋が儲かる」とは言うものの、儲け続けているうちに、しだいに儲からなくなるものである。それどころか、損する確率が高まってくる。

そのようなロジックのほうが相場の理、相場の常であるから、ユーロの「踏み上げ」が続いているのである。

実際のところ、従来からのユーロ・ショート筋だけでなく、ギリシャ問題の「一件落着」で新規参入してくるショート筋も多かったと推測できる。その数に比例し、ユーロ上昇のモメンタムも強かったわけだ。

皮肉にも、「学習機能」を発揮した投資家の思惑とは逆方向に相場が動くこととなったのだが、マーケットで経験を積んでいれば、このような心理面の変化とそれによる「ワナ」は事前に察知し、回避することができる。それだけでなく、逆に「取引の好機」として利用できた。

このような推測もあり、筆者は、一貫してユーロ続伸を予測できたのである。

■豪ドル/円は90円超えも射程に入った!

続いて、豪ドルについてご説明したい。筆者は、昨年の高値で豪ドルの長期上昇トレンドはいったん終えんしたと見ていたが、最近の相場環境を考慮し、メインシナリオを修正せざるを得なくなった。

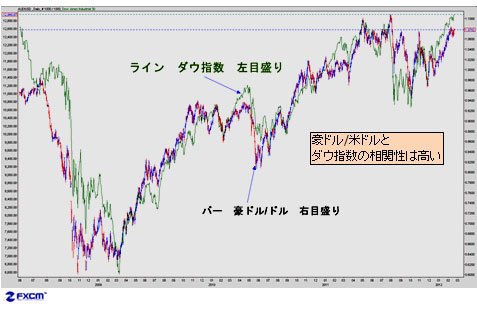

(出所:米国FXCM)

上に示したのは、豪ドル/米ドルとダウ指数の相関図だが、両者の相関性が高いことがおわかりいただけるだろう。

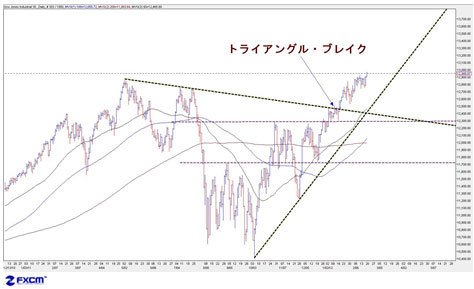

ご覧のように、ダウ指数は「トライアングル」を上放れて高値を更新しているが、これに追随し、豪ドルの高値更新も必至だと思っている。つまり、豪ドルは出遅れている。

(出所:米国FXCM)

(出所:米国FXCM)

また、英ポンドに関しても、米ドル安の流れに乗るかたちで、上値余地を開拓できるだろう。

先々週のコラムで「英ポンド/米ドルは200日移動平均線を超えられるか?」といった問題を提示したが、答えはYESである(「『米ドル安はまだ続く』と結論できたシンプルで皮肉なある方法とは?」参照)。

それならば、クロス円はどうなるか? もう、おわかりかもしれないが、筆者の見方が正しければ、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円はそろって上値トライを続ける可能性が高いということになる。足元の高値更新は途上の段階であろう。

なお、トレンド系指標から考えると、その中では豪ドル/円がいちばん強いと思われる。昨年高値の90円も射程圏に入っており、それを超えるような値動きも見込める。

ちなみに、久しぶりの円安トレンドであるだけに、値動きはオーバーしやすく、スピードを持つものと覚悟すべきだ。

■「流動性の宴」で、決して酔いつぶれてはならない!

最後に、足元の相場の大きな背景として、これまでの歴史上でもマレな「世界的流動性相場」が続いていることを指摘しておきたい。

ECB(欧州中央銀行)の長期流動性供給、FRB(米連邦準備制度理事会)のインフレターゲット提示と実質ゼロ金利の時間軸延長、BOE(イングランド銀行)の国債買い入れ枠の拡大、日銀の量的緩和拡大、中国人民銀行の預金準備率引き下げ…

マーケットにたっぷり流動性が注入され、リスクオンの流れはしばらく続くと見られる。

ただし、このような流動性は明らかに過剰である。それだけに、その反動も大きいと予測され、「流動性の宴」はせいぜい、今年前半まで続けばよいほうだとみている

そうは言っても、せっかくの「宴」である。たっぷり享受しないともったいないのだが、決して酔いつぶれず、他の者より早めに席を立つことが、最後の勝負を決める。

相場に限らず、成功した者は例外なく、いさぎよく退ぐタイミングを知っている。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/c/d/-/img_cd98e6e3c5536d82df488524d85d929d47416.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)