■なぜ、ドルインデックスが週明けから反騰したのか?

週明け(2012年2月13日から始まる週)から米ドルの切り返しが鮮明となり、特に対円では上値トライの雰囲気が濃厚だ。ドルインデックスは再び80の節目をトライし、2月16日(木)にやっと一服感が出たものの、なお勢いを維持している。

たびたび指摘してきたように、個別の通貨を見る前に、まずドルインデックスを見ておくことが大事だ。

では、なぜドルインデックスが週明けから反騰してきたのだろうか?

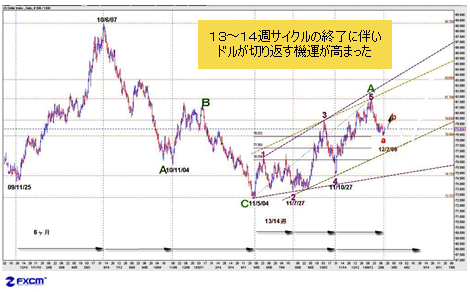

下のチャートをご覧いただきたい。

(出所:米国FXCM)

2月13日(月)に作成したものだが、図が示すように、ドルインデックスにおける短期サイクルの13~14週サイクルの終了に伴い、米ドルが全般的に一旦切り返す機運が高まったのが、週明けから反騰した理由だ。

やや極端な言い方をすれば、米ドル高の背景はこれだけで、これ以上の説明はいらない。

この見方を証明するように、米ドルの対極にあるユーロが興味深い値動きを見せていた。

周知のように、週明けの2月13日(月)の朝イチに、ギリシャ議会による財政緊縮法案が可決された。これはユーロにとって好材料だった。

このため、ユーロは一時買われたものの、まもなく頭打ちとなって、大きく反落し、2月16日(木)には一時1.3000ドルの節目を割り込んでしまった。

ファンダメンタルズのみの視点では、このような値動きは不可解で矛盾しているように見えるが、相場の「理外の理」やテクニカルアナリシスのセンスを理解していれば、むしろ当然の成り行きと受け止められるだろう。

そして、ユーロの「好材料」をユーロ売り・米ドル買いのサインとして利用できたはずだ。

■「悪材料」出尽くしで反発なら「好材料」実現で反落もある

テクニカルアナリシスの部分は、前述のドルインデックスのサイクル以外、私のブログに「一歩先を行くには」という記事としてまとめたので、ここでは重複を避け、「相場の理」の視点のみで検証してみたい。

ただし、実際、この部分に関しては、検証の必要はないかもしれない。というのは、先週のコラムでも以下に記したように、前もってヒントを提示したつもりだったからだ(「『米ドル安はまだ続く』と結論できたシンプルで皮肉なある方法とは?」参照)。

1月13日(金)、S&P(スタンダード&プアーズ)によるフランスなどEU(欧州連合)諸国の格下げという悪材料が出て、ユーロは一旦底打ちした。それと似たような形で、今度はギリシャに関して何らかの合意がなされるという好材料が出れば、ユーロの騰勢は一旦一服してもおかしくないだろう

つまり、織り込まれた「悪材料」の出尽くしで反発したのであれば、期待された「好材料」の実現で反落といったパターンもあり得る、ということだ。

これが短期スパンでの注目ポイントになる。

つまり、先週の当コラムで指摘したとおりの相場展開となっただけに、ユーロの反落はそれ以上の説明がいらないし、説明があったとしても後解釈にしかならない(「『米ドル安はまだ続く』と結論できたシンプルで皮肉なある方法とは?」参照)。

言い換えれば、「相場の理」とは値動きが先で、材料は後でついてくるもの。そして、相場は常に次なる材料を先に織り込み、相応の値動きを先行させ、その材料の出現で反対方向への修正が起きるわけだ。

■ユーロの変動とEUソブリン危機は関係ない

短期スパンだけでなく、長期スパンでも同じ視点をもって相場に臨むことが大事だ。

また極端な言い方となるが、本当のところ、ユーロの高安は現在問題となっているギリシャ云々のEUソブリン危機とあまり関係ないかもしれない。

少なくとも世間が思っているほど両者の関係は緊密ではない。

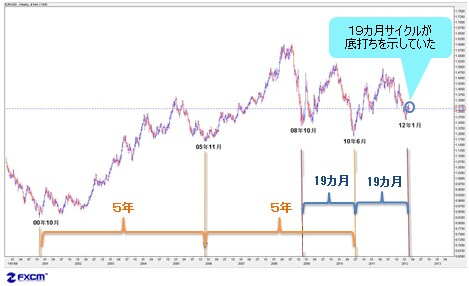

このような「暴論」を検証するために、下のチャートを見ていただきたい。

(出所:米国FXCM)

図に示したように、ユーロ/米ドルのボトムを数えると、2000年の安値から5年の大きなサイクルが存在し、2008年のリーマンショック後の安値から19カ月のサイクルを発見できる。

だから、最初のギリシャ危機発生の2009年半ばから、2010年6月まで激しいユーロ安をもたらした。

当時、あたかもギリシャがすぐにでも破綻しそうな雰囲気だったが、ふたを開けてみると、実はパニック的な売りは5年サイクルの「ニーズ」に応えるために起きただけのことだった。

その後、ギリシャ問題はまったく改善されず、むしろPIIGS問題(※)に発展していったにもかかわらず、ユーロは2011年に1.4940ドルまで大幅に切り返すこととなった。それもほかならぬ5年サイクルの終焉に対する反動に過ぎなかったのである。

(※編集部注:「PIIGS」とは欧州で財政面に不安があるとされるポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインを指す言葉)

■19カ月サイクル底打ちが1月13日のユーロ切り返しを示唆

なぜ1月13日(月)の「S&Pショック」をもってユーロは切り返したのか。前述のような材料を前もって織り込み、その材料が実現すれば反対の値動きとなるという「相場の理」のほかに、より重要なのは19カ月サイクルの存在だ。そのサイクルが底打ちを示していたのである。

同じロジックでも、2009~2010年のギリシャ危機と比べ、今回のギリシャ問題がより深刻さを増しているにもかかわらず、ユーロ売りが2010年の夏に比べ、かなり穏やかなレベルに留まっているのはおわかりいただけると思う。

そう、現段階で2010年安値を下回れば、優先順位が上位に位置する5年サイクルが崩壊してしまうから、ちまたで言う「ユーロ崩壊」は時期尚早なのだ。

では、これからどうなるか?

■中期スパンではユーロの切り返しが続く可能性が高い

賢明な読者のみなさまはここまで読んでいただければ、おのずと結論を出しているのではないか。

そう、中期スパンではユーロの切り返しがなお続く公算が高く、性急なユーロ売りは避けたほうがいいだろうということだ。ちなみに、2月16日(木)の1.3000ドル割れはユーロ続落のサインではなく、ユーロ調整一服を示唆するシグナルだった。

また長期スパンでは、ユーロの崩壊があるとしても、それは現在ではなく2015~2016年となるだろうとの私の見方にも納得してくれるだろう(2011年12月26日「【2012年相場見通し】米ドル/円の16~17年サイクルは2011~12年の底打ちを示唆!」を参照)。

相場の初心者にはかなりショックな話かもしれないが、相場における値動きは実にファンダメンタルズによって形成されているのではなく、ファンダメンタルズの先行指数として機能しているのだ。

実際のところ、ファンダメンタルズの解釈が後付け的になってしまうのは宿命的なことだが、それだけでなく、ファンダメンタルズの解釈自体もかなりいい加減だ。

仮にユーロの大幅高があれば、今、理路整然とユーロ安の蓋然性を説明している「センセイ」方もガラっと変わって「ギリシャはそもそも人口1100万人の小国、東京より少ないため、破綻しても影響が限定的」といった理屈を持ち出すことすら想定できるだろう。

ユーロの話はここまでとして、次に米ドル/円を見てみよう。

■79.52円のブレイクがあれば、円高一服が本物に

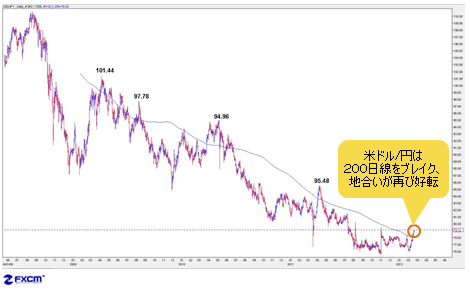

下のチャートに見られるように、米ドル/円は200日移動平均線(以下、200日線)をブレイクし、地合いを再び好転させた。

(出所:米国FXCM)

ただ、ここ数年、200日線をブレイクする場面も何回かあったので、現在のレートと200日線のカイ離で見ると、まだ安心できる状態ではない。

一方、タイミングとしては良かったかもしれない。

今回は円売りの背景として「日銀による追加量的緩和とインフレターゲットに関する説明の修正」が挙げられている。

2011年10月末の値動きとは違って、政府の介入ではない米ドルの上昇は自然体であるだけに、79.52円(2011年最大規模介入後の高値)のブレイクがあれば、円高一服が本物になってくる蓋然性は高いだろう。

もっとも、このような見方は大きなサイクルに基づくもので、私が2011年最終回の当コラムにて提示していた(2011年12月26日「【2012年相場見通し】米ドル/円の16~17年サイクルは2011~12年の底打ちを示唆!」を参照)。

2012年は米ドル/円が底打ちしやすい年となるだけに、円高から円安へ展開する宿命にあった。

■米ドル/円の底打ちは見えざる神の手によるものか

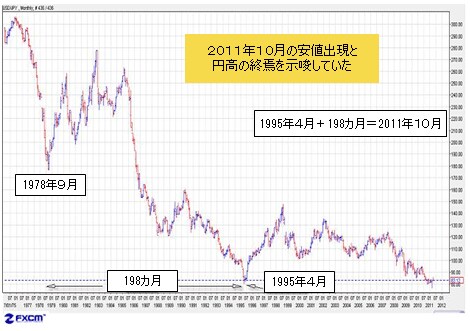

追加的に下のチャートも示しておきたい。

2011年4月に作成したもので、図に示すように、2011年10月の安値出現と円高の終焉を示唆していた。

(出所:米国FXCM)

一般論では、長期スパンのサイクルは半年から1年前後のタイムラグを持つものが多いが、仮に今回、米ドル/円の上離れが成功していれば、米ドル/円の底打ち(10月31日)もマーケットにおける見えざる神の手によって形成されたのかもしれない(結果的には日銀が「神の手」を行使していたことになる)。

最後に、米ドル/円の上離れがあれば、当然のようにクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)全般の見通しも調整する必要に迫られる。

それより、筆者がもっとも修正したいのは豪ドルの見通しだ。

豪ドル相場の歴史がほかの通貨に比べて浅い分、メインサイクルを今イチ把握できていなかったので、再検討しなければならない。

詳細はまた次回に。

![ヒロセ通商[LION FX]](https://zaifx.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/-/img_cf441770d8ee58a063c99fd812f7fc7a76045.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)