有力候補者の支持率が拮抗したことで、混戦が予想されたフランス大統領選挙。

【参考記事】

●極右と極左が人気!? 恐怖指数は急上昇! 混沌の仏大統領選とユーロ相場を徹底解説(4月19日、松崎美子)

4月23日(日)に1回目の投票が終わりましたが、それを受けて、元為替ディーラーで英国在住の松崎美子さんに新たな記事をご寄稿いただきました。5月7日(日)に控える決選投票はどうなって、今後のユーロ相場はどうなりそうなのでしょうか?(ザイFX!編集部)

■フランス大統領選、混戦の第1回投票を制したのは?

今年(2017年)最大の政治リスクと言われていた、フランス大統領選の第1回投票が4月23日(日)に行われた。

11名の候補者のうち、4名の接戦になると言われていただけに、フランスだけでなく、世界各国からの注目度も高く、トランプ大統領もフランス大統領選に関する発言をTwitterで何度か呟いていたようだ。

ここでは1回目の投票結果を踏まえ、決選投票に向けた予想を考えてみたいと思う。

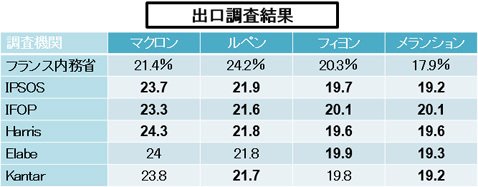

4月23日(日)の第1回投票終了直後に発表された、各機関の出口調査結果は以下のとおりである。

(複数の報道機関の結果をもとに作成)

すべての調査会社がマクロン候補優位となっているのに対し、理由はわからないが、フランス内務省の数字だけがマクロン候補よりルペン候補優位となっていた。

そして、現地時刻4月24日(月)の午前4時に発表されたフランス内務省による公式結果は、下の表のようになっている。

(出所:フランス内務省)

出口調査発表時には「ルペン>マクロン」となっていたが、この時点では他の調査会社と同じように「マクロン>ルペン」に戻っていた。

しかし、今まで数多くの選挙を見てきたが、4人の候補者がここまで接戦となったのは、本当に驚くばかりだ。

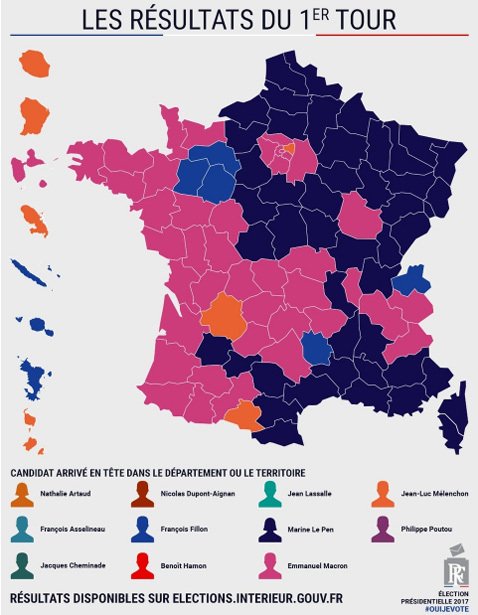

下の図は地域別の当選者をあらわしたものだが、国境沿いはルペン(紺色)、海側と中心部はマクロン(ピンク)候補優勢と、事前に言われていたとおりの結果となった。

(出所:フランス内務省)

■2022年はルペン大統領の誕生!?

第1回目の投票を見て、考えさせられる点がいくつかあった。

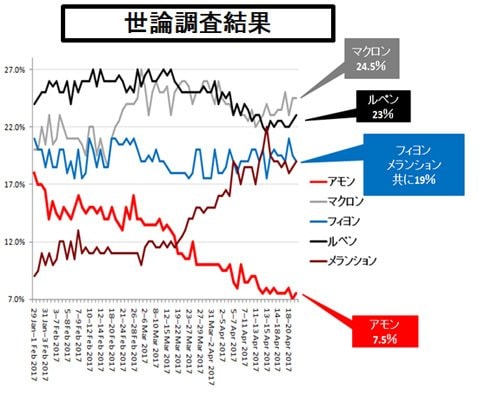

昨年(2016年)のBrexit(英国のEU離脱)、そして、米国大統領選でのトランプ候補当選とはまったく違い、今回のフランスの大統領選は「勝敗順位も得票率も世論調査と大差ない」結果となった。

(複数の報道機関の結果をもとに作成)

過去、2度にわたって梯子を外されたわたしたちは、どうしても勘ぐりすぎ、裏のそのまた裏まで読む癖がついていただけに、出口調査結果を見た途端、なんとなく拍子抜けしてしまった。

フランスに限らず、ヨーロッパではポピュリズム政党の台頭により、伝統的政党は支持者の減少に悩まされている。今回のフランス大統領選は、まさにそのとおりの結果となっている。

フランスでは党の編成が何度か行なわれてきたが、伝統的2大政党は、フィヨン候補が所属する共和党と、アモン候補の社会党である。この2人の得票率を計算すると、26.26%になる。

それに対し、新党「前進!」のマクロン候補と国民戦線のルペン候補の得票率は合計で45.28%となり、その差は20%近くに拡大している。

(出所:フランス内務省)

反EU(欧州連合)を公約として挙げていたルペン候補とメランション候補。2人の得票率を足すと、41.17%となる。別の世論調査では、国民の6~7割が、今後も継続して通貨ユーロの使用を希望しているという結果となったが、今回の大統領選の投票配分を見る限り、EUに対して何らかの不満を持っている有権者数は予想外に多いようである。

そして、前回2012年の大統領選と比較して、ルペン候補の得票率が5%、メランション候補は8%も伸びているのが非常に気になった。

これはあくまでも噂であるが、今回の大統領選ではマクロン氏が当選するが、次回2022年はルペン氏の番ではないか? という話も聞こえてくる。

メランション氏に関しては年齢が65歳ということもあり、2022年の大統領選には出馬するか不明であるが、48歳のルペンさんはまだまだこれからであろう。

■マクロン大統領誕生でECBはテーパリングに動く?

1回目の投票結果を受けて、5月7日(日)の決選投票に進むのが、マーケットが一番好感する「マクロンVSルペン」になったことを知った時、私の頭の中に最初に浮かんできたのは、ECB(欧州中央銀行)の超緩和政策の終了時期が早まるか?という点であった。

ユーロ圏のインフレ率は、すでにインフレ目標値に限りなく接近してきている。今後もこの傾向が続くのであれば、マイナス金利や超緩和政策の継続は再考が求められるであろう。

(出所:ECB)

これは私の想像であるが、ドラギECB総裁はフランスの大統領選でEU統合に前向きなマクロン候補が大統領に当選するまでは、だんまりを決め込む覚悟でいるのではないか?

そのため、晴れてマクロン大統領が誕生した暁には、徐々に超緩和政策の解除に向けて動き出す可能性も考えられる。

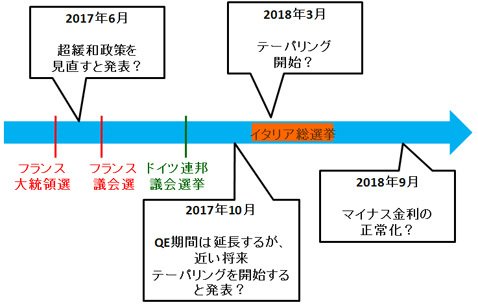

ざっくりとしたイメージとしては、下の図のような感じだろうか?

来年、2018年春に実施されるイタリア総選挙がテーパリング開始時期を遅らせることも十分にあり得るが、今後、インフレ率が急激に低下しない限りは、ECBから年内に何らかの発表があるかもしれない。

■典型的なリスクオンでユーロはターゲットに到達

出口調査結果が発表された現地時刻4月23日(日)20時(日本時間翌午前3時)の1時間後に、豪・シドニー市場が開いた。

私がTwitterで目にした一番最初のプライスは、「ユーロ/米ドル 1.0878ドル(4月21日(金)の終値から1.45%高)、英ポンド/米ドル 1.2850ドル(同0.26%高)、米ドル/円 110.18円」となっていて、21日(金)の終値と比較して「ユーロ高・英ポンド高・円安」の、典型的なリスクオンの動きとなった。

その後、30分ほどすると、ユーロのリリーフ・ラリーはさらに続き、ユーロ/米ドルは1.0930ドル台をつけた。

事前に入手したマーケット予想では、「マクロン候補とルペン候補が決選投票進出となれば、ユーロは対米ドルで1~2%程度上昇する」となっていた。ユーロ/米ドルが、21日(金)の終値から2%強くなった場合のターゲットレベルは、1.0940ドル前後である。

つまり、1.0930ドル台をつけたということは、すでに予想の2%をほぼ達成したことになる。

24日(月)の欧州市場でも、不安定要因が払しょくされたことを受けて、ユーロ高・株高・金安・独/仏の長期金利格差(イールドスプレッド)縮小が確認された。

特に、フランスの代表的な株価指数であるCACは4.5%上昇し、2008年の世界的金融危機以前のレベルに並んだ。

■マクロン大統領の誕生、実は既定路線だった!?

1回目の投票を終え、敗れたフィヨン候補やアモン候補は、マクロン支持を早々に発表した。その後、「マクロン支持宣言」はさらに拡大し、共和党のジュぺ元首相、社会党のカズヌーヴ首相も加わった。

思想の右左の違いを超え、政界の大物たちがこれだけマクロン支持を打ち出したため、マクロン大統領誕生は秒読み段階に入ったとも言えそうだ。

今回の選挙を通して、数々の報道を読み比べて、おもしろいことを学んだ。

それは、2大政党制が崩れかかってきた数年前から、フランス政界では「できるだけ若くてフレッシュな印象を持つ新しい政治家が必要だ」という結論に達したらしい、ということだ。それ以来、政界が何年かかけて創り上げた「国民受けする政治家」がマクロン氏、ということらしい。だから、右派からも左派からも、彼を支持する議員が多いのは頷ける。

この「国民受けする政治家」候補は、フランスのエリート養成所として知られるグランゼコール、その中でも特に超エリート官僚を養成することで知られているENA(フランス国立行政学院)卒でなければならなかったらしい。そこで、白羽の矢が当たったのがマクロン氏であったという話だ。

将来の大統領候補として、オランド大統領のもとで経済アドバイザーを務め、のちには経済相にも抜擢されて、きちんとした経験を積んでの大統領選出馬となったようだ。

もし、この話が本当であれば、彼は大統領になるべくしてなるわけで、5月7日(日)の決戦投票では大差をつけて大統領に選出されることになる。

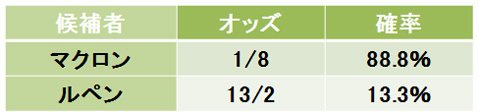

ちなみに、最新のブックメーカーのオッズは下の表のような感じになっている。マクロン候補の勝利は、ここでも約束されたもののようだ。

(出所:Oddschecker)

■ねじれ国会は確実、議会をコントロールできるか?

マクロン大統領が誕生すれば、それで万々歳かと聞かれれば、答えはNOである。同氏の公約から経済政策を見ると、

・500億ユーロ規模の労働市場・教育・エネルギー分野・国家安全保障への投資や規制緩和

・具体的には、雇用訓練や代替エネルギー投資、インフラ整備

・法人税率の引き下げ

・失業率7%ターゲット(現在9.7%)

・財源は国家公務員の給与削減・地方自治体に対する補助金の削減により、任期5年間で600億ユーロの経費削減を目標とする

このような内容となっている。

6月11日(日)~18日(日)にかけて実施される議会選挙(総選挙)では、マクロン氏が率いる前進党の議員が下院で過半数を獲得することは絶望的であると言われている。

現在の予想では、中道右派の共和党を中心とした中道・右派連合がギリギリで過半数を獲得する可能性が高いようであり、そうなると、「ねじれ国会」にならざるを得ない。

個別の政策内容を論じる以前に、元社会党で現在は中道となったマクロン候補に、果たして議会がついてきてくれるのか? かなり疑問である。

ただし、EU側に目を向けると、統合深化を支持するマクロン氏の大統領就任に、ホッと胸をなで下ろしていることだろう。

このように、ひとまず、フランス発の欧州分裂危機が遠のいたということで、ユーロは買われ、株も強くなっている。

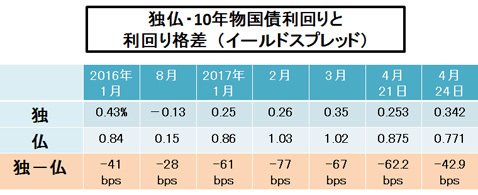

気になる対ドイツの長期金利格差(イールドスプレッド)を見ると、1回目の投票後、急速にスプレッドが縮小している。これは、フランスの資産に対して、投資家が抱いていた不安材料が軽減したため、買い安心感が高まったことを意味している。

(各月の利回りはECBのウェブサイトより。4月21日(金)と24日(月)のデータは当日終値)

買い安心感が高まれば、当然であるが、今まで逃避していた資金がヨーロッパに戻ってくることになり、それが株高や債券高(利回り低下)となって、ユーロも強くなっている。

■ユーロの行方はトランプ大統領次第!?

気になるここからのユーロ相場の動向であるが、下のユーロ/米ドルの日足チャートを見ると、ピンクの点線で示した上昇チャネル内での動きに見える。

(出所:メタトレーダー)

1回目の投票結果を好感してユーロは上昇したが、ユーロ/米ドルは現在、昨年(2016年)のトランプ大統領当選後の高値から安値を結んだ61.8%(青い点線の丸)戻しの手前で推移している。

ここからは、一気に61.8%戻しの1.09ドル台前半を上抜けるか、あるいは4月26日(水)に発表が予定されている、トランプ大統領の税制改革案がすばらしくて一気に米ドル高となり、38.2%(黄緑の点線の丸)戻しとピンクのチャネルの下限を両方とも下抜けしてしまうほどの威力を発揮するか、確認したいと考えている。

最後に、私がいつも使っているベガス方式(※)を見ると、青と緑のラインで示したトンネル(144/169EMA)で頭を押さえられていたが、フランス大統領選の結果を受け、一気に窓を開けてトンネルを飛び越えた。

(※編集部注:「ベガス方式」とは松崎さんがベガスというハンドルネームの人から教えてもらったテクニカル分析。12、144、169の3本のEMA(指数平滑移動平均線)を表示してトレードする。144EMAと169EMAでできた帯のような部分は「ベガス・トンネル」と呼ばれる)

(出所:メタトレーダー)

このチャートで重要なのが、ピンクラインの12EMAである。この線(オレンジの点線丸の部分)がトンネルを上に抜け、そのときにローソク足もトンネルの上にあれば、ユーロ/米ドルは1.07ドル台で買いシグナルとなる。

このページの目次

![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=PAN1&isq=130&psq=0)

![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=CENT50&isq=406&psq=0)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)