■足元の円高はフラッシュ・クラッシュではなく、リスクオフ

今年(2019年)10連休のGWでも、年初のようなフラッシュ・クラッシュはない、といった見方を本コラムがしてきたとおり、連休中の米ドル/円の値幅はかなり限定的だった。

が、昨日(5月9日)米ドル/円は109.47円まで下落、3月安値を割り込むほど大幅な円高が観察され、一見、同見方は間違いだったように思われた。

(出所:Bloomberg)

しかし、よく見てみると、連休中米ドル/円の安値は5月1日(水)の111.05円だった。円の大幅続伸は、連休明け以降の出来事なので、GW前の見方自体は問題なかったはずだ。

換言すれば、「日本人が休んでいる間、投機筋に仕掛けられ、円は急騰しやすい」といった「ジンクス」をもって足元の円高を説明できない、ということだ。

執筆中の現時点では、米対中制裁関税引き上げが発動され、5700品目に25%の関税が適用されることになる、と報道されている。

連休明け後の円急騰は、トランプ米大統領が5月4日(土)東京時間未明に表明した同関税の実施がきっかけだったから、足元続く円高は、いわゆる相場の商い薄を狙ったフラッシュ・クラッシュの性質と大きく異なり、典型的なリスクオフの反応だと言える。

■今回はトランプ氏ではなく習近平氏の「ご乱心」だった

一方、トランプ米大統領の「ご乱心」は、氏の「作風」から事前に予測できたはずなので、円高も予想できたはずだといった指摘もある。

しかし、事後的な話はともかく、今回トランプ氏の「君子豹変」を事前に予想するのはかなり難しかったと思われるから、円の急騰自体もマーケットのサプライズと受け止めるべきだと思う。

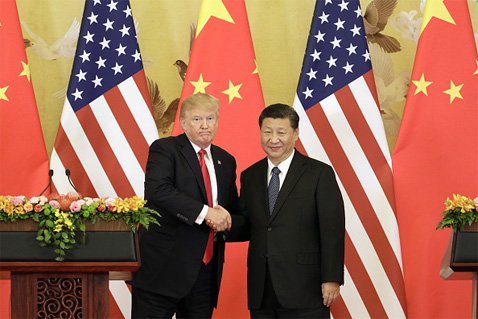

なにしろ、今回はトランプ氏の「ご乱心」ではなく、習近平氏の「ご乱心」が原因であった。

いったん合意した内容が、習氏の指示でほぼ白紙に戻させされ、トランプ氏の怒りを買ったことが、今回急遽決定された関税引き上げの原因だったと報道されており、習氏の思惑を事前に読むのは、決して容易ではなかった。

習近平氏の「ご乱心」を事前に予想するのは、市場にとって難しいことだった(C)Bloomberg/Getty Images

実際、米中合意間近と散々報道され、また話し合いが順調に進んできた経緯もあって、市場関係者の大半(筆者も含め)が警戒を緩めていたはずだ。

この意味では、トランプ氏のつぶやき(ツイッターにて関税引き上げを示唆)を見て驚いた関係者が多く、上海株の大暴落もあって、リスクオフの反応パターンとして円が急速に買われた、といった解釈の方が間違いないだろう。金融の世界において、100%の正解はないと思うが、今回の円高が投機筋による仕掛けではなかったことは明らかだ。

■長期スパンでは、円高トレンド継続は難しいだろう

となると、米対中関税の引き上げが発動された以上、ここからの焦点はマーケットがどう動くかに集中するだろう。

「ウワサの買い、事実の売り」なら、円買いがいったん中止されてもおかしくないが、対米報復の応酬として中国から何等かの政策や行動があれば、リスクオフの一段拡大もあり得るから、短期スパンにおいて、状況はなお流動的であろう。

とはいえ、より長いスパンでみると、今回のサプライズによって、継続的な円高トレンドを推進するのは難しいと思う。短期スパンにおいて、材料次第で円の一段高もあり得るが、その大半がすでに相場に織り込まれる以上、上値余地が限定的である上、さらなる上値打診があれば、逆に頭が重くなっていくだろう。

まずトレンドの見込みとしては、2019年年初来安値からすでに円安トレンドが再開された、という見方を維持する。目先3月安値の割り込みがあっても、途中の大型保ち合いの一環として見なすことができる。

この見込みのテクニカル上の根拠については、3月1日(金)の本コラムにて開示している。目先の変動があっても変化はないとみなしているので、再度ご参照いただきたい。

【参考記事】

●一本調子のトレンド加速は想定しにくいが、円高のピークは過ぎた! その根拠とは?(2019年3月1日、陳満咲杜)

■米国株は上昇トレンドが維持される公算大

次に、昨年(2018年)から米ドル/円の変動は、日米金利差よりも米国株の高安との連動性を強め、現在もその相関性を維持しているようにみえる。

米国株に関しては、米中貿易戦争の悪化があってもブル(上昇)トレンドが維持される公算が大きく、長期戦に突入した米中対抗の材料に振りまわされるものの、トレンド自体がむしろ強化される可能性がある。

繰り返し指摘してきたように、マーケットの値動きは、一見諸材料によって形成されるように見えるが、本質的には相場自体の内部構造によって決定されるから、米中対抗の激化でトレンドが修正されるというよりも、米中対抗で米利上げ休止の長期化、また場合によっては利下げの選択肢などが協議される可能性も大きく、むしろすでに確認されているブルトレンドをより強化していく可能性が高い。

■米中対抗という材料が、悪材料とは限らない

米国株の史上最高値更新は、三大指数のNYダウのみまだ確認されていないが、ブル基調の安易な崩れが想定されにくい以上、NYダウの後追いが確実視され、目先の反乱は、むしろ出遅れたロング筋にとってチャンスと見なされるべきであろう。

(出所:Bloomberg)

つまるところ、米国株が崩れない限り、円高の余地があっても限定的であり、また米中対抗の激化を理由に、日本政府の消費税増税見送りや日銀の一段金融緩和など思惑も一層出やすいから、市場コンセンサスにおいても、米中対抗という材料が悪材料とは限らない。

この意味では、足元の円高、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)を含め、出遅れた円売り筋にとって、そろそろ仕掛けるチャンスが近いかもしれない。

もっとも、日経平均も米ドル/円もいつものように「打たれ弱い」習性がある。米中紛争の当事国、つまり米国や中国より、日経平均や米ドル/円が敏感に動く傾向自体が「大袈裟」で、また「行きすぎ」と思われる。

ちなみに、執筆中の現時点では、日経平均も米ドル/円も昨日(5月9日)終値よりマイナスで変動を維持しているが、上海株は後場がオープンしてから一時2%以上の上昇幅を達成した。

(出所:Bloomberg)

(出所:Bloomberg)

(出所:Bloomberg)

最後に、対中関税引き上げが実施されたが、米中協議自体が続いているので、何らかの合意があれば、米国株も大きく反騰するだろう。

では、なぜ合意ありと予想するかと聞かれると、カギはやはり今回「ご乱心」した習近平氏にある。このあたりの話はまた次回、市況はいかに。

14:20執筆

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)