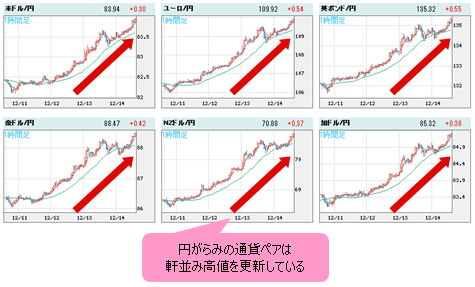

■円安トレンドの進行が速く、クロス円は軒並み高値更新!

為替マーケットでは、米ドル安、円安の基調が一段と強まっている。特に円安トレンドの進行が速く、米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、英ポンド/円など円絡みの通貨ペアは、軒並み高値を更新している。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 1時間足)

円売りの背景にあるのは、自民党圧勝といった予測が伝わったことによる、いわゆる「アベエコノミックス」を期待しての「アベトレード」だ。つまり、投機的な円売りが盛んに行なわれたことがもっとも大きな要因であろう。

その上、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)の上昇は、米ドルに対する諸外貨の堅調が支援材料である。

年内最後のFOMC(米連邦公開市場委員会)で、バーナンキFRB(米連邦準備制度理事会)議長はついに「失業率と米金利水準を連動させる」という「禁じ手」を打ち出した。

基軸通貨の発行国である米国の「節操なし」からして、EU(欧州連合)、英国、そして日本も「禁じ手」を打ち出すといった連想が容易に広がる。「通貨戦争」のさらなる勃発も避けられないだろう。

■ジンクスどおりなら、米ドル/円は高値更新に

米ドル/円は現在84円の節目を試しているように見える。

3月高値(2012年の年初来高値)の84.18円の一歩前であるが、相場のあるジンクスに照らして、同高値が更新される可能性は大きいとみている。

(出所:米国FXCM)

同ジンクスとは「米大統領選の年は、米ドル/円が年末になって最高値か最安値のどちらかに寄り付く」ということだ。

足元の状況から考えると、やはり高値更新の可能性が大きいのではないかと思われる。

安倍自民党総裁発言に便乗した円売りの投機筋は、本当にファンダメンタルズを理解しているかどうか疑わしいが、一般的にこういった「ジンクス」が好きであることは間違いないようだ。

相場の自己実現性もあり、基本的には年内に一度、高値更新ありとみてもいいだろう。

■円安トレンドは続くが、目先はやや行きすぎか

ただし強調しておきたいのは、今のレベルにおいて、筆者は円売り参戦を勧めているわけではない、ということだ。

反対に、クロス円も含めて、いったん利益確定、あるいは一部利益確定をしたほうが賢明ではないかと思う。

鯛の頭と尻尾はマーケットにくれてやれ、ということだ。

というのは、基本的に円安トレンドはこれからも続くと思うが、目先ではやや行きすぎ感も否めないからだ。

一直線に上昇する相場はない以上、どこかで調整が行なわれるはずだ。賢いトレーダーはそういったリスクを念頭に、周りの皆が熱狂しているうちに、静かに退くべきだ。

なぜなら、皆が冷静になっているところでは、利益を得て静かに退くことができない可能性が大きいからだ。

一方、逆張りも厳禁だ。というのは、相場の熱狂が正確に測れない以上、レベル的な判断は危険であるからだ。

賢いトレーダーほど大衆の熱狂を利用するのみで、決して自らを正さなければならない状況には陥らないだろう。

したがって、もっとも賢いトレーディング術とは、相場の内部構造に着目し、仕掛けるポイントを押さえ、大衆の懐疑のなか、静かにエントリーし、そして猫も杓子も一方通行になった時(※)、静かにエグジットである。

(※「一方通行」と言っても内情は実に多様だ。取引チャンスを逃したと悔しがる者もいれば、散々逆張りでストップにかかった者もいるだろう。が、結果的にはそれらがみな一方通行の動きを強めたと思われる)

本コラムに関連して例をあげると、ユーロ/円は2012年7月27日(金)、米ドル/円は8月17日(金)、豪ドル/円は遅くとも10月26日(金)のコラムあたりの時点でエントリーを考えるべきだろう

【参考記事】

●ドラギ総裁発言でユーロが激しく上昇! 平凡な発言内容になぜ激しく反応した?(7月27日、陳満咲杜)

●エリオット波動論から浮上してきたドル/円が力強く上昇していく可能性とは?(8月17日、陳満咲杜)

●もはや豪ドルは「資源国通貨」ではない? 米ドルには上昇を強く示唆するシグナル!(10月26日、陳満咲杜)

■長期スパンにおける円安トレンドの根拠とは?

ところで、短期スパンの戦略はともかく、長期スパンにおける円安トレンドは続き、また本格的な円安時代の幕が開く公算が大きい、ということを繰り返し指摘してきたが、根拠に関しては以下のとおり。

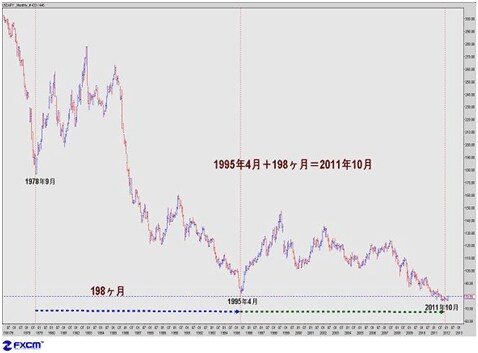

説明するにあたって、まず11月26日(月)の本コラムで掲載したチャートを再掲載することにしよう。

【参考記事】

●米ドル/円の85円程度は通過点。なぜ長期円安時代が始まったと言えるか?(11月26日、陳満咲杜)

(出所:米国FXCM)

上のチャートが示しているように、米ドル/円のプライマリーサイクルは16/17年で、1971年以来、ちょうど2つのサイクル、つまり198カ月サイクルの形で出現していた。この2つのサイクルにおける上昇期間と上昇幅を計算してみたい。

1978年10月安値176.61円から1982年11月高値277.77円まで、米ドル/円は4年間の歳月をもって101円程度の上昇幅を達成していた。

対して、1995年4月安値80.43円から1998年8月高値147.63円まで、米ドル/円は同じく4年あまりの歳月をもって67.2円の上昇幅を記録した。

2回目のプライマリーサイクルの上昇値幅は1回目の66%に相当していることがわかる。

したがって、同じリズムなら、2011年10月31日(月)安値75.57円を起点とした3回目のサイクルは、最低でも4年の歳月をもって上昇し、119.80円(66円×0.66+75.57円)前後の高値を打診するだろう。

■119.80円はもっとも「保守的」なターゲット

ここで強調しておきたいは、この119.80円というターゲットは、最低、つまりもっとも保守的な計算であるということだ。

しかし、このもっとも保守的な計算でさえ、米ドル/円のトレンド反転、つまり1970年代から一貫して続いてきた円高というメイントレンドを引っくり返すヒントを潜めていると思われる。なぜなら、下のチャートを見てみよう。

(出所:米国FXCM)

119.80円というターゲットを達成できれば、1998年高値から引かれた抵抗ラインをブレイクすることになる。このブレイクは重大な意義を持つ。このあたりの詳説は、また次回。

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)