■秋相場は「波高し」。米ドル/円は105円の節目割れ寸前に

前回のコラムで指摘したとおり、秋相場の「波高し」が早くも出現し、株も為替も大きく動いた。10月15日(水)に米ドル/円は105円の節目に迫り、執筆中の現時点で、日経平均は1万4600円の節目割れとなった。

【参考記事】

●秋相場は波高し! 米ドル/円は5~10円、ユーロ/円は9円以上の下落を覚悟!(2014年10月10日、陳満咲杜)

(出所:米国FXCM)

(出所:米国FXCM)

日米株は共に急落し、米ドル/円相場の「急変」に関して、「なぜ?」といった解釈が氾濫しているが、難しく言う必要はまったくないだろう。

言い換えれば、最近の値動きはそもそも「急変」ではなく、買われすぎた株や売られすぎた円の必然的な調整で、むしろ大幅に遅れてきた節もあるだけに、「異変」とか「急変」という見方自体、間違ったロジックの証拠だとみる。

■材料はなんであれ、調整は避けられなかった

相場は常に正しいが、時にはかなりオーバーしがちだ。歴史に照らし合わせて考えてみれば、マーケットがオーバーな状況を極めている時ほど、市場参加者の大半が強気、あるいは弱気に大きく傾き、また、そのスタンスが正当化されやすい時期でもあることがよくわかる。

株が連騰していたからこそ、「割高ではない」と論じられ、円が大幅に売られたからこそ、「日米金利差」やら「政策格差」やら、マクロ的、構造的な材料が解釈の根拠として使われたわけだ。ただし、同じく歴史に照らし合わせてみればわかるように、こういったオーバーしたトレンドを正当化する論調が広く受け入れられた時こそ、「異変」と「急変」が起こるものだ。

事前ではなく、事後的に相場を説明する場合、いくらでも理由や材料を見つけることができるし、また、うまくまとめるのが相場の世界である(実際、こういう特徴をうまく利用して生計を立てる方も多いようだ)。

現在の相場の「異変」、いわくエボラ熱とか、いわくIMFの景気見通し下方修正とか…材料を挙げていったら、枚挙に暇がないが、どれも表面上の理由で、本質的な原因でないことは火を見るよりも明らかであろう。

前述のように、相場が大きくオーバーしていたから、材料がなんであれ、調整する運命にあり、調整は避けられないのだ。今回もまたしかりである。

■この程度ではまだ甘いかも…。円高の大波はこれからだ!

米ドル/円の場合、そもそも110円の大台打診自体、「異変」と言えるかもしれない。なぜなら、2011年安値を起点とした上昇波は、途中、調整らしい調整なしで一気に上昇し続けてきたから、いくら日銀緩和云々、アベノミクス云々といっても行きすぎである。

こういった行きすぎもあって、事実上、米ドル/円は「史上最大の上昇周期」を記録したから、調整が避けられず、また、「史上最長の上昇周期」だったからこそ、修正的な値動きも激しくなる傾向にある。目下の下落が激しいと感じるなら、まだ甘いかもしれない。「波高し」といえば、大波はまだこれからだ。

■1995年安値からの上昇波と比較してみると…

この見方の検証は、9月19日(金)のコラムの続きとなる。

【参考記事】

●約40%上昇! 史上最大の上昇周期にある米ドル/円はすでに目標達成感たっぷり(2014年9月19日、陳満咲杜)

よく比較される1995年から1996年までの上昇周期は、実際途中で16円の下落もあったから、2つに分断されることがわかる。

だから、2011年安値を起点とした今回の上昇と比較するのは、「1995年安値を起点とした1998年高値までの上昇ではなく、1997年4月高値までの上昇波」とするべきだ。

(出所:米国FXCM)

それでも1995年安値からの上昇波の値幅の方が大きいではないかという指摘も容易に推測できるが、問題は単純に値幅ではなく、比率で見ないと真相がわからない。

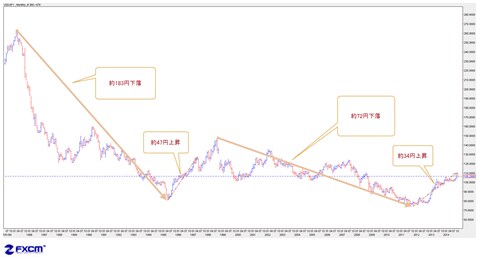

言い換えれば、上昇波の前の下落波に対する値動きを比較しないと意味がない。米ドル/円における16~17年サイクルのトップからボトムまでの下落波を測ったら、そのことも一目瞭然だ。

■現在の反落は異変でも急変でもなく、当然の結果

次のチャートで示しているように、1995年安値も16~17年サイクルのボトムに当たるが、この安値から1997年4月高値までの上昇幅は、先のサイクルのトップからボトムまでの値幅に対して25%の反騰しかない。

一方、1998年高値から2011年安値の下落幅に対する今回の上昇幅は、47%を超えており、その急騰ぶりは比較にならないほど大きい。

(出所:米国FXCM)

こういった比較を通して、今回の上昇波がいかに行きすぎで、また過激だったか、そして、こういった行きすぎは長く続かず、いずれ修正される運命にあるということがわかるだろう。だから、目下の反落は「異変」でも「急変」でもなく、当然の結果であり、またこれからも続いていくだろう。

しかし、単純に円売りがオーバーしただけで、巷でいかに円安自体が正当化されていたかを思い出すと、マーケットにおける俗論に流されないのは難しいことなのかもしれない。相場の怖さと醍醐味が共存しているように、マーケットに対する認識、その正誤も紙一重と言えよう。

■クロス円の円高傾向もしっかり確認できている

米ドル/円のみではなく、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)における円高傾向も、しっかり確認できている。

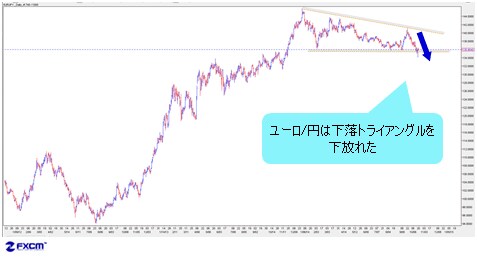

ユーロ/円については、以下のチャートに示しているように、2013年年末高値から引かれる「下落トライアングル」の下放れを確認できたので、しばらく円高トレンドを推進していくだろう。

(出所:米国FXCM)

英ポンド/円は9月19日(金)の「上ヒゲ大陰線」からほぼ一本調子に反落、メインサポートゾーンを割り込んでいるから、2011年9月安値を起点とした円安トレンドが終焉を告げたとみる。

(出所:米国FXCM)

豪ドル/円は5月安値を割り込み、2013年8月安値を起点としたリバウンド自体の上昇ウェッジというフォーメーションを下放れ、かつ2012年安値から引かれたメインサポートゾーンを割り込んでいるから、2013年8月安値87円台への戻しも視野に。

(出所:米国FXCM)

■短期ではいったんスピード修正も、もう一段の円高を覚悟

ただし、米ドル/円の場合、2014年年初来高値の更新をもって110円の大台打診につながったから、目先、105円の節目手前までの打診をもって、その戻しを果たしており、短期スパンではいったんスピード修正があってもおかしくないとみる。

相応するように、クロス円全般も短期スパンに限っては、反落波がややオーバーシュート気味で、いくぶん調整(リバウンド)の余地がある。そして、その後、再反落する可能性が大きいかと思う。

当然のように、リバウンドがあっても、それは調整波であり、メイントレンドとしての円安には少なくとも年内は戻らないから、もう一段の円高進行を覚悟しておきたい。市況は如何に。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)