■当たると評判! 米雇用統計はどうやって予想している?

社畜の妖精「にほんばっしー」の「中の人」こと、某金融機関の営業部に所属する若き実力派、Aさんへのインタビュー取材。

「金融社畜の妖精『にほんばっしー』に突撃(3) スカイマーク株で着ぐるみ1個分の損失!?」に続いて、次は、ツイッターなどでもかなり話題、米雇用統計の数値を予想する「にほんばっしーモデル」について深堀りしてみたいと思います。

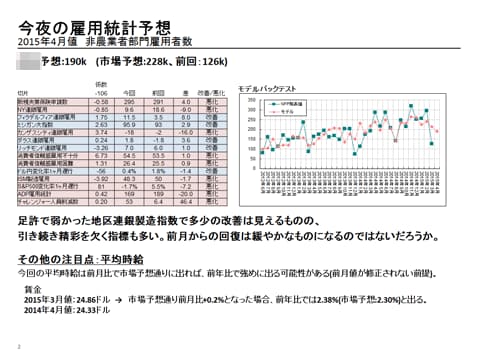

5月に発表された4月米雇用統計、NFP(非農業部門雇用者数変化)の予想と結果は、以下のとおりでした。

【4月米雇用統計、NFPの予想と結果】

・ 前回結果:12.6万人(126k)

・ 市場予想:22.8万人(228k)

・ にほんばっしーモデル予想:19.0万人(190k)

・ 結果:22.3万人(223k)

この雇用統計の前にツイッター「にほんばっしー公式アカウント」に投稿された「にほんばっしーモデル」は、こんな感じでした。

数値までピッタリとはいかなかったものの、方向性は、今回も正解でしたね。さっそく、本題に入っていきましょう!

「にほんばっしーモデル」では、米雇用統計の中でも特に重要と言われているNFP(非農業部門雇用者数変化)の数値を予想していますよね? ずばり、どうやって予想しているのでしょうか?

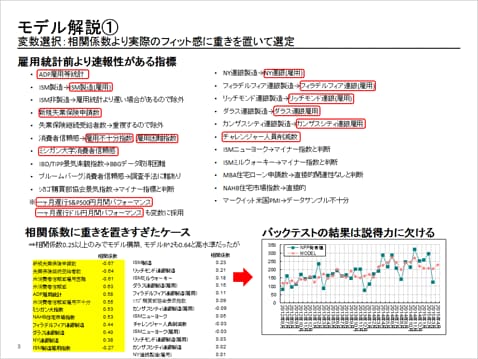

記者の疑問に、Aさんは、2015年5月に発表された4月の米雇用統計の予想について、本業で使用したプレゼン資料(「雇用統計モデルの解説」)を使って説明してくれました。Aさんからいただいた資料をめくると、モデルの解説として書かれたたくさんのグラフが…。

なんだか難しくてよくわからないんですが、いったいこれは何をしているんですか?

「要は、『回帰分析』をしているんです」

難しい言葉が出てきました…。「回帰分析」っていったい何?

「簡単にお伝えすると、たとえば、『気温』で『アイスの売り上げ個数』を説明するとします。お店がアイスの入荷個数を決めるにあたって、過去のデータを使い、どのくらい売れるかを予想する分析です。

気温がこれくらいならアイスはこのくらい売れるかも…という予想を立てているわけですね。こうすることで、入荷個数と売れ行きのミスマッチを防ぐことに役立ちます」

「米雇用統計のNFP予想に置き換えて考えると、資料で羅列した関連指標は、『気温』の部分。こういう材料があるから、アメリカではこれくらいの人数を雇っているだろうと予想するんです。

先ほどのたとえでは、予想する材料は『気温』だけでしたが、NFP予想の場合は、複数の経済指標を使います」

なるほど! ADP雇用統計やISM製造業景気指数の雇用指数、新規失業保険申請件数など、いわゆる米雇用統計を占う参考指標として一般的に知られているものが、予想するための分析材料。すなわち、先ほど説明してくださったたとえでいうところの「気温」に当たるワケですね。

■優等生だけじゃダメ! 不良もいてはじめて当たる?

たくさん米雇用統計の参考指標がある中で、何を材料として選ぶかというのは大事なポイントなんじゃないんですか?

「ええ。『にほんばっしーモデル』もエッセンス自体は、突飛なことはしていないんですが、何を材料(『気温』の部分)として選ぶのか、という点でオリジナル感を出しています。

その材料選びが、僕のモデル(『にほんばっしーモデル』)については、他のものよりも優れているかもしれません。何を材料に選ぶのか、これが予想にあたって一番センスが問われるところです」

Aさんが、米雇用統計の参考指標として挙げたのは、以下の指標。指標を選ぶにあたっては、各参考指標と米雇用統計との相関係数(類似性の度合い)を算出したりして、どの指標を材料に組込むのかを検討するそう。

で、5月に発表された4月の米雇用統計、NFPの「にほんばっしーモデル」の予想にあたって、実際にAさんが使用したのは、14個の指標でした。

14個の指標はAさんが作成した上の資料に掲載されていますが、一部省略形になっている指標の名称を正式なものにした上で、全部書き出してみると、以下のようになります。

【Aさんが使用した14個の指標】

・ 新規失業保険申請件数

・ ニューヨーク連銀製造業景気指数の「雇用」

・ フィラデルフィア連銀製造業景況指数の「雇用」

・ ミシガン大学消費者信頼感指数

・ カンザスシティ連銀製造業景況指数の「雇用」

・ ダラス連銀製造業活動指数の「雇用」

・ リッチモンド連銀製造業景況指数の「雇用」

・ 消費者信頼感指数の「雇用不十分」

・ 消費者信頼感指数の「雇用困難」

・ 米ドル/円変化率(1カ月前)

・ ISM製造業景況指数の「雇用」

・ S&P500指数変化率(1カ月前)

・ ADP雇用統計

・ チャレンジャー人員削減予定数

これらの材料にする指標は、毎回変えたりするんでしょうか?

「基本は変えませんが、変えてみるとどうなるのか、数値的に確認はしています。ですが、今のところ、これ以上良い組合せはありません。『にほんばっしーモデル』算出に使った14個の指標よりも、資料で挙げている参考指標の中には、米雇用統計との相関係数が高いものもありますが、優等生ばかり集めても結果とフィットしないんです」

普通に考えると相関係数が高いものを集めた方が、モデル自体の的中率も上がりそうな気がしますが?

「たしかに、優等生だけ集めるとモデルのシンクロ率は、5~10%程度上がります。ですが、結果は全然フィットしないんです。当たるときは、ものすごく当たるんですけどね。

一概に優等生だけ集めるんじゃなく、不良もいてはじめて学園ドラマが成り立つという感じでしょうか(笑)。単純に成績の良いものだけを集めてもダメなんです」

奥深い…。「にほんばっしーモデル」ができるまでの第一のポイントは、材料選び! ということですね。

■特に重要な指標はどれ? 新規失業保険申請件数は…?

「にほんばっしーモデル」を算出するためには、不良(相関係数が低い参考指標)も必要ってことですが、14個の指標の中でも特に重要視している指標はありますか?

「特に重要視しているのは、ADP雇用統計とISM製造業景況指数の雇用指数。あとは、消費者信頼感指数の雇用不十分と雇用困難指数。これは、ハローワークなどで『どんな感じ?』と聞いたアンケートベースの指標です」

新規失業保険申請件数なども、一般的に重要だと言われていると思うのですが?

「新規失業保険申請件数は、クビになった人数を見る指標なので、これも重要は重要です。ですが、米雇用統計のNFPの場合は、雇い入れる人数とクビになった人数の両方が関係してきます。

新規失業保険申請件数は、その半分の面しか表していませんので、NFPを予想するという意味では、そこまで大きな効力を持たないのです」

NFPの数値を予想するにあたって、重要視している指標について話すAさん。一般的に、新規失業保険申請件数は重要なんて話も聞きますが…?

「もちろん、リーマンショックの時のように、人をガンガンクビにしている時はものすごく大事な指標ですが、今現在、解雇については落ち着いています。なので、少し重要度が落ちてきています。これだけをチャートで羅列すると、そこまで良い感じにはならないんです。

似たような指標で、失業保険継続受給者数も重要ですが、これは、フローを表す新規失業保険申請件数に対して、ストックを表す指標。両方をモデルの中に組込んでしまうと、内容的に重複する部分がありますので、僕のモデルでは、新規失業保険申請件数のみを採用しています。

いろんなコンビネーションを見て、最近のフィット感があるかどうかを確認する。そこに重きを置いて材料を選定しているんです。あまり相関係数の高さにとらわれ過ぎないようにしています」

■隠し味は、米国株と米ドル/円のパフォーマンス!?

「さらに、僕と同じようなやり方で予想を出す他の人は、通常採用していないんですが、僕が独自に採用しているものとしては、米国株(S&P500)と米ドル/円の1カ月前のパフォーマンスが挙げられます。これは隠し味みたいなものです」

ちょっと意外な感じがしますが、どうして米国株と米ドル/円のパフォーマンスを参考指標にしているんでしょうか? 米国株の方から教えてください。

「アメリカでは、個人が株式を保有し、株価の動向などを意識するという傾向が日本よりも、うんと強いんです。個人でそうなんですから、企業ならなおさらです。企業も、株価動向などを見ながら、自社の新規採用余地を考えているはずです。だから、この要素も入れています。

経済指標は、あくまで結果論としてのデータなワケです。だけど実際は、マーケットの状況がこうだ、それならどんなビジネス戦略にしたら良いだろう? って企業は考えるんじゃないでしょうか。

それに、景気の方向と相場の方向は、一致しないことも多いですよね? だから、米国株や米ドル/円のパフォーマンスを緩衝剤的に入れているという意味合いもあります。一方向の材料しかないと、変化に対応できなくなってしまう可能性がありますから。フォームを変えた瞬間、ストライクゾーンに入らなくなるピッチャーになっちゃうってイメージです(笑)」

たしかに、Aさんが言うように、景気の方向と相場の方向は、一致していないことも多い…。相場の方が景気よりも早く反応したりすることもありますよね。変化に対応できるように緩衝材として使うというのも、納得です。

■なぜ、米ドル/円にアメリカの景気状況が反映されるのか?

もう1つ。対米ドルの通貨ペアなら、米ドル/円よりも、ユーロ/米ドルの方が世界的な取引規模は大きいと思うのですが、なぜ、ユーロ/米ドルではなく、米ドル/円を材料にしているんですか?

「これは、時代によって変えなきゃいけないのかもしれませんが、円キャリートレードが流行った時代なんかは特に、アメリカでは、金利が低い円でお金を調達し、米ドルに換えていたんです。こういった背景もあって、アメリカの景気状況は、特に通貨ペアでいうと、米ドル/円で表現される傾向が強いんです」

さらにAさんは、アメリカの景気状況が米ドル/円に反映されやすい背景として、日本の性質に言及していました。

「属国としての日本と言いますか…日本は、『すみません、はいはい』という感じですので、リーマンショックが起こって日本も傷んでいる時でさえ、極度の円高を容認していました。

米ドル/円が75円とか、おかしいでしょう!? そういう意味でも、アメリカの景気状態は、米ドル/円に反映されやすいんです」

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 月足)

では、ユーロにはアメリカの景気状況は、反映されにくいんですか?

「欧州は、なんだかんだ、昔から大陸でもみ合ってきた国々なので、交渉や相手の裏をかくという戦術には秀でています。ユーロという通貨の動きは、政治的な要因が強くなると思っているので、アメリカの景気状態は、ビビッドにユーロ/米ドルに反映されるワケではないんです」

そうなんだ…。したたかと言いましょうか、たしかに交渉事にかけては、欧米各国が強い気がします。反対に日本は、そういうの苦手そうですよね?

「ええ。欧州が交渉事などに強い傾向があるという意味で1つお話すると、今、ユーロ安が続いていますが、これで一番恩恵を受けている国は、実はドイツなんです。中国をしのぐペースで経常黒字を上げています。ドイツは、経済的に優等生なんですが、劣等生がいっぱいいるユーロの枠組みを利用して、『弱いんだから、ユーロ安でいいだろう?』と言っているんです」

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 週足)

「話題になっているギリシャ問題をも盾にして。あれも、あえて解決していないんですよ。いつまでも安いユーロの中で、ドイツは、すさまじい勢いで儲けています。つまり、何と言うか、欧州は闇が深いのです…」

まさか、ギリシャ問題が解決しないのもドイツの戦略だったとは…。欧州、闇深すぎ! もちろん、いろんな要素が絡みあってなかなか解決しないのでしょうが、たしかにそういう面もあるのかもしれません。

(「金融社畜の妖精『にほんばっしー』に突撃(5) 80%の的中率! 最後はカンが物を言う!?」へつづく)

(取材・文/ザイFX!編集部・向井友代 撮影/和田佳久)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)