■ユーロ/米ドルは年内に1.2042ドルを割り込む展開も

今週(6月24日~)、ドルインデックスは続伸した。

昨日(6月27日)、83.17の打診をもって切り返し、一服の様子を見せているものの、執筆中の現時点で、なお堅調な基調を保っている。これからスピード調整も想定されるが、基本的にはブル(上昇)トレンドを継続できると思う。

ドルインデックスの切り返しと相俟って、各主要通貨の下げが目立ってきた。今週(6月24日~)は、米ドルに対し、ユーロ、英ポンドの急落に続いて、円も続落してきた。唯一、鈍い値動きを示しているのは豪ドルで、これは豪ドル自体の売られすぎを示唆している。

もっとも、筆者が繰り返し指摘してきように、ユーロ/米ドルの頭打ちと反落は可能性が大きいだけに、むしろ遅れて展開してきた感さえある。

【参考記事】

●ユーロプチバブルは最終段階で崩壊寸前! 一方、「陰の極」にある豪ドルは反発必至!(2013年6月14日、陳満咲杜)

●ドル/円のリバウンドは最終段階の可能性。世界金融市場に混乱拡大のリスクあり!(2013年6月21日、陳満咲杜)

短期スパンでは、1.3418ドルの高値からほぼ一直線に1.3000ドルの節目割れを果たしたので、目先いったんスピード調整によるリバウンドも想定されるが、ベア(下落)トレンドは修正できない公算が大きい。

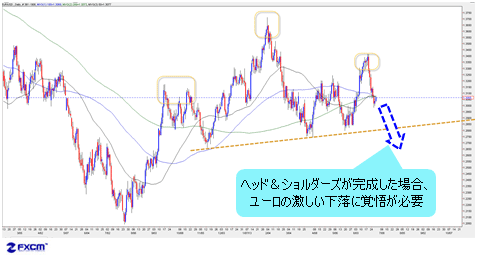

6月高値の1.3418ドルは、下のチャートで示しているように、2月高値を「ヘッド」とする「ヘッド&ショルダーズ(※)」の「右肩」を果たすだけに、これから高値が更新されない限り、同フォーメーションにおける「ネックライン」を試す気運が高まる。

(※編集部注:「ヘッド&ショルダーズ」はチャートのパターンの1つで、天井を示す典型的な形とされている。人の頭と両肩に見立てて「ヘッド&ショルダーズ」と呼び、仏像が3体並んでいるように見えるため「三尊」と呼ぶこともある)

(出所:米国FXCM)

成功した場合、ユーロの激しい下落も覚悟しなければならず、早ければ、年内にも2012年安値の1.2042ドルを割り込む展開となろう。目先では売られすぎがあっても、長期スパンではユーロはかなり買われすぎであることをしっかり意識しておきたい。

ユーロ/米ドルは、その頭打ちが確認されたが、本格的なベアトレンドの展開は、「ネックライン」を割り込んだ後に初めて確認できるとみる。

■ユーロ/豪ドルは米ドル/円と同じ道をたどるだろう

その前提条件として、ユーロプチバブルの崩壊が挙げられる。その象徴的な存在は、何と言ってもユーロ/豪ドルであろう。

いってみれば、ユーロのプチバブルはユーロ/米ドルのみでなく、ユーロクロス(ユーロと米ドル以外の通貨との通貨ペア)でも整合的に観察されてきた。

そのうち、もっとも深刻な状況を示しているのはユーロ/豪ドルで、ユーロ/豪ドルの頭打ち、至って反落なしでは、ユーロのプチバブルがなお続くといった可能性を否定できない。

今週(6月24日~)は、ユーロ/豪ドルが反落してきた。

(出所:米国FXCM)

値幅はなお限定的であるが、前回のコラムでも指摘していたように、ユーロ/豪ドルの上昇は最終段階であるだけに、これからも頭が重く、いずれサポートラインを割り込み、反落余地を拡大するのではないかとみる。テクニカル的視点では、上のチャートで示しているRSIの状況に注目しておきたい。

【参考記事】

●ドル/円のリバウンドは最終段階の可能性。世界金融市場に混乱拡大のリスクあり!(2013年6月21日、陳満咲杜)

上のユーロ/豪ドルの日足チャートを、下の米ドル/円の日足チャートと比較すればおわかりいただけるだろう。

米ドル/円の日足チャートでは、トレンドにおけるサポートラインを割り込む前に、RSIが弱気ダイバージェンスを示した上、下落トライアングルといったフォーメーションを示していた。

そのRSIのフォーメーションが下放れするとともに、米ドル/円が長期サポートラインを割り込むという経緯があった。

(出所:米国FXCM)

よって、ユーロ/豪ドルにおけるRSIの下放れから考えて、ユーロ/豪ドルも早晩長期サポートラインを割り込み、本格的な調整波を展開すると言えるだろう。

言い換えれば、現在のユーロ/豪ドルは、5月末から6月初頭の米ドル/円が置かれていた状況に非常に似ており、これから反落余地を拡大していく公算が大きい。

■2大マイナス要素があるにも関わらず豪ドルは堅調

さらに、今週(6月24日~)の豪ドルは地味な値動きをキープしているが、実は見た目よりかなり堅調なのではないかと思う。

何しろ、豪ドルに関する2大マイナス要素がさらに進行していた割には豪ドルが急落せず、米ドルに対してはサポートゾーンを死守、ユーロに対しては切り返してきたのだから、弱いとは言えない。

豪ドルにとっての2大マイナス要素とは、中国と金(ゴールド)の動向だ。

周知のとおり、豪ドルは中国経済や金などの商品市況に影響されやすい。今週(6月24日~)、中国の資金引き締めが一段とパニック的な反応を引き起こし、中国株の急落を招いた。と同時に、金の下落も下げ止まらず、執筆中の現時点では、1180.20ドルという2010年8月以来の安値をつけていた。

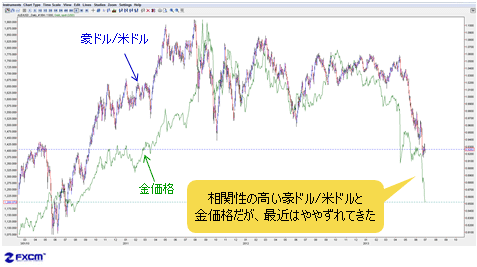

が、豪ドル/米ドルのチャートと金のチャートを重ねてみるとわかるように、相関性の高い両者の関係が最近ややずれてきた。要するに、豪ドルが中国や金の動向に反応しなくなってきたのだ。

(出所:米国FXCM)

同現象から推測できるように、豪ドルは売られすぎた状況にあるから、マイナス要素に反応しなくなってきたわけだ。

豪ドルはこれからベアトレンドを修正できないにしても、目先一段と反騰の余地を探りやすいのは確かで、やはり目先安値を追うべきではなかろう。

その上、ユーロに対しての切り返しを一段と強めれば、ユーロプチバブルの終焉を示すサインとして見逃せないと思う。

■米ドル/円の上値余地はやはり限定的とみる

最後に米ドル/円だが、再び切り返しの様子を強めているものの、やはり上値余地は限定的で、現在は調整波といった位置づけを堅持したいと思う。

テクニカル視点での分析は次回にて詳説したいが、ファンダメンタルズ的な視点では、以下の2点を強調しておきたい。

まず、最近の米ドル/円の動向は日経平均との連動性が強いから、今は日経平均の戻りに釣られた形での反騰であり、おのずと限界がある。

(出所:米国FXCM)

次に、IMM(国際通貨先物市場)のデータを見る限り、円売りポジションはなお高い水準に積み上げられており、さらなる円売りには限界がある。

【参考記事】

●経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

前者に関しては、そもそも中国をはじめ、外部環境がかなり流動的であるため、日経平均の大幅続伸が難しい側面を無視できない。

目先、米ドル/円の戻る余地は100円の大台前後に限定されるとみる。市況は如何に。

(6月28日 14:00執筆)

![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=CENT50&isq=406&psq=0)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)