■マーケットはリスクオンの流れが強まる

マーケットではリスクオンの流れが強まっている。

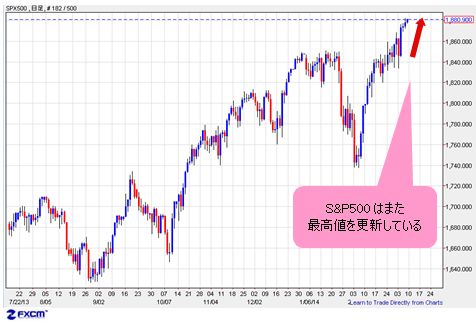

米S&P500指数がまた最高値を更新していることに象徴されるように、ウクライナ情勢はリスクオフの材料としてマーケットに看過され、為替相場でも米ドル安・円安のセットをもってマーケットセンチメントの強さを証左している。

(出所:米国FXCM)

もっとも筆者自身、円の買い戻しのみを考えた場合には、売られすぎていたことに対する反動、といった視点を大事にしていたので、必ずしもリスクオフに依存していなかったが、米ドル高・円高のセットで考える場合は、やはり、リスクオフが主因となるケースを想定していた。

なので、ウクライナ情勢の緊迫化を受け、今度こそと思っていた節がある。

しかし、このような思惑、早くも今週の週明け(3月3日)から市況に裏切られた。なぜなら、いわゆる「有事のドル買い」、すなわちリスク回避先としての米ドルに対する需要が起こらなかったからである。

■今回のウクライナの件が「有事」ではなかったとする理由

悩んだ末、筆者が出した結論とは、「有事のドル買い」がなかったというより、今回のウクライナの件は、現段階では本当の「有事」ではなかった可能性が大きいのではないかということだ。

言ってみれば、地政学上のリスクは、本格的な衝突や戦争でない限り、事態が深刻でも本当のリスクとみなされない可能性がある。

今回のウクライナの件は、ロシアと全面対立するまで、欧米が軍事介入する意欲がないことは明白だ。米国の弱腰と指摘する声が多いが、地政学を知らない感情論にすぎない。

ウクライナは旧ソビエト連邦の構成国だっただけに、基本的にロシアの「勢力範囲」に位置している。ゆえに、そこへの軍事介入は全面戦争につながるリスクが大きく、それがご法度であることを欧米は百も承知しているのだ。

ましてやプーチン氏が今のところ抑制された姿勢を見せているから、話し合いの余地はまだあると思われる。

ところで厄介なのは、クリミア地方はもともとロシアに帰属しており、ロシアがウクライナに「譲った」という事実だ。クリミアは目下、ロシア軍の支配下にあり、またロシアに復帰すべきかどうかを住民に問う投票が予定されている。こういった状況がこれから本格的なリスクオフにつながらないとは限らない。

ただし、たとえクリミアがロシアに復帰したとしても、前述のように、地政学の視点では、欧米はせいぜい経済制裁をロシアに課すのみで、軍事介入といった考えは選択肢にないとみる。

こういった事情をマーケットに見抜かれたが如く、ウクライナ情勢はマーケットの楽観ムードに長く影響を与えなかった。ゆえに、有事のドル買いはなかったというよりも、そもそも有事ではなかった、といった方が良いのではないかと思う。

■市場のセンチメント次第で本質を意図的に見逃す場合も

もっとも、こういった視点はマーケットセンチメントを説明する上で、必ずしも重要ではないと思う。

なぜなら、本当の有事かどうかとは関係なく、マーケットはブル(上昇)トレンドにおいて、強気センチメントを増していくからだ。このような場合、たとえ本当の有事であっても無事のように扱い、また、本質的な部分を意図的に見逃すことがある。

ブルトレンドゆえ、弱気材料を無視することによってトレンドが強化され、トレンドの強まりで一層材料を無視するようになるといった連鎖反応がよく観察される。

今回のウクライナの件もしかり。

ロシアはウクライナに軍事介入するという選択肢を放棄していないし、クリミアを事実上、軍事占領している。

なのに、プーチンの軍事演習中止命令が出た途端、マーケットはもう問題が解決済のように一斉にリスクオンのムードに復帰した。

もちろん、問題児の北朝鮮のミサイル発射(中国航空機の経路と重なっていた!)も問題視されず、中国で初の社債デフォルトが起こりそうになっても騒がなくなった。まるでチャイナリスクが存在しなかったかのように。

■相場の値動きはドラギ総裁発言を暗示していた?

相場は理外の理。今回のウクライナの件で再度勉強させていただいたが、相場の値動きは先行性を持つものだから、昨日(3月6日)のマーケットの出来事が暗示されていたのかもしれない。

何しろ、昨日(3月6日)のECB(欧州中央銀行)理事会について、市場関係者の大半は何らかの政策変更を予想していたが、フタを開けてみれば、ECBはいかなる行動もしなかった。

そればかりか、ドラギ総裁の話はこれからの政策余地にも言及なしで、今までの逆パターンでの「ドラギショック」をもたらした。

だから、米ドル全体の下落とともに、円が売られて、ユーロ/円、英ポンド/円は急騰した。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:英ポンド/円 1時間足)

ユーロ/円は、昨日(3月6日)、250PIPSの値幅を示し、2014年年初来の円高トレンドに対する修正を強めている。101円の節目を割れずに再び103円台を打診している米ドル/円の上昇も、当然の結果とみなされる。

■GMMAチャートでみると米ドル/円に変化が見られる

前回のコラムでGMMAチャートで見た米ドル/円の日足を再度見ると、鰯軍団(短期線)が鯨軍団(長期線)の上に回復しようとする試みは明白だ。2013年年末から日足で初めて「三連陽」が形成され、一段と切り返しの余地を拓く可能性が示唆されている。

【参考記事】

●「鯨」と「鰯」が米ドル/円のベアトレンド継続を示唆? 100円台打診はまだあり得る!(2014年2月28日、陳満咲杜)

(出所:アイネット証券)

GMMAチャートが示すように、米ドル/円は従来のベア(下落)トレンドから保ち合い局面に移行しており、状況が変化しつつあることがわかる。

■今後は今夜の雇用統計次第だが、目先は一進一退か

問題はこれからどうなるか、である。

年初から続いた円高トレンドが、調整波として底打ちし、これからブルトレンドへ復帰するのか、それとも目先の反騰は、なお一時的なものにすぎず、これからメイントレンド(つまり円高)に復帰するのか。

答えは今晩(3月7日)の米雇用統計後の市況をもって、より明白になるだろう。値段が材料に先行するというロジックでみると、今晩(3月7日)の米雇用統計はリスクオンのムードを後追いする形で表れ、良い結果が出るか、あるいは結果がマーケットに良い方向に解釈される可能性が高い。

反面、目先のリスクオンムードは行きすぎであり、早晩頭打ちになるということもあり得る。そうなると、今晩(3月7日)の米雇用統計はそのきかっけになる公算が大きいから、予想より悪い数字を十分覚悟した方が良い、という見方もある。

現段階では、両方の可能性を頭に入れつつも、筆者の意見はやや後者のほうに傾いている。

換言すれば、今回のウクライナ騒動で検証され、また強化された相場の強気は行きすぎであり、そろそろ一服するタイミングに来ているとみる。

だから、材料が値動きの後を追ってさらに材料を証左するよりも、新たな材料がこのタイミングに合わせて出現する可能性の方が大きいと思う。このあたりの解釈はまた次回に譲りたい。

いずれにせよ、米雇用統計の予測自体信用すべきではないし、当面の楽観ムードが同統計によって冷やされる可能性があるものの、直ちにリスクオフ局面に転換するにも時期尚早だと思う。

目先、一進一退を繰り返しながら、次のブレイクポイントを探る可能性が一番大きいのではないかと思う。

ちなみに、米ドル/円は103円台を回復しているが、筆者はなお100円の大台打診を有力視。目先の反騰は、あくまでリバウンドとみなしている。市況はいかに。

![セントラル短資FX[FXダイレクトプラス]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=CENT50&isq=406&psq=0)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)