会合前日にレバレッジ倍率引き下げ見送りの報道

5月30日(水)、店頭FXに対する規制を議論する「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」の第5回目となる会合が開催された。

|

池尾和人氏 | 立正大学経済学部 教授 | ||

|

上柳敏郎氏 | 東京駿河台法律事務所 弁護士 | ||

| 勝尾裕子氏 | 学習院大学経済学部 教授 | |||

| 黒沼悦郎氏 | 早稲田大学法学学術院 教授 | |||

| 坂勇一郎氏 | 東京合同法律事務所 弁護士 | |||

| 永沢裕美子氏 | Foster Forum 良質な金融商品を育てる会 事務局長 |

|||

| 松井秀征氏 | 立教大学法学部法学科 教授 | |||

| 弥永真生氏 | 筑波大学ビジネスサイエンス系 教授 | |||

|

星野昭氏 | 三菱UFJ銀行 金融市場部長 | ||

| 伊藤渡氏 | 東京金融取引所 代表取締役専務 | |||

| 山崎哲夫氏 | 金融先物取引業協会 事務局長 | |||

| 鬼頭弘泰氏 | GMOクリック証券 代表取締役社長 | |||

| 高村正人氏 | SBI証券 代表取締役社長 | |||

| 松田邦夫氏 | セントラル短資FX 代表取締役社長 | |||

| 緒方健太郎氏 | 財務省国際局為替市場課長 | |||

| 重本浩司氏 | 日本銀行金融市場局為替課長 |

今回の会合では、6月中にまとめるとされている報告書の方向性が示されるというウワサがあったが、有識者検討会の前日(5月29日)には、ブルームバーグやロイターといった有力メディアが、レバレッジ倍率の引き下げは見送られると報じていた。

有識者検討会が行われる前に、ネタバレ(!?)のような状況になっていたわけだ。

ここで前回、4月13日(金)に開催された第4回目の会合を簡単に振り返ると、レバレッジ規制強化というワードがはじめて登場したほか、店頭FX原則禁止論まで飛び出すなど、明らかに規制強化の方向で議論が進められていた。

【参考記事】

●風雲急!店頭FX原則禁止論まで飛び出した第4回検討会。レバ規制強化派が優位に!?

ザイFX!では、その議論の内容そのものを書き起こして、3回にわたって以下の記事で公開している。

【参考記事】

●【全文書き起こし1/3】 店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会(第4回)

●【全文書き起こし2/3】 店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会(第4回)

●【全文書き起こし3/3】 店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会(第4回)

つまり、規制強化の方向に進むのかと思われた有識者検討会が一転、逆方向に動くとの報道が出て第5回有識者検討会の当日を迎えたわけだが、さて、その結果は…

意見募集ではレバレッジ規制強化反対が多数

第5回有識者検討会では、はじめに事務局(金融庁)から、「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」についての意見募集の結果について説明があった。

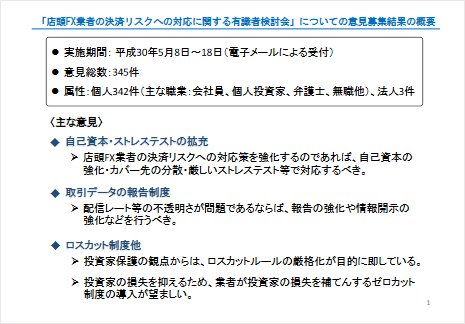

この意見募集は、2018年5月8日(火)~5月18日(金)にかけて電子メールで受け付けられていたものだ。

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第5回)の資料1「事務局説明資料」より、1ページの「店頭FX業者の決済リスクにへの対応に関する有識者検討会についての意見募集結果の概要」を掲載

資料によると、集まった意見の総数は345件、その内訳は個人が342件、法人が3件。主要な意見として、「自己資本・ストレステストの拡充」、「取引データの報告制度」、「ロスカット制度他」、「レバレッジ倍率」などがあったという。

その中でも「レバレッジ倍率」についての意見が多かったようだ。

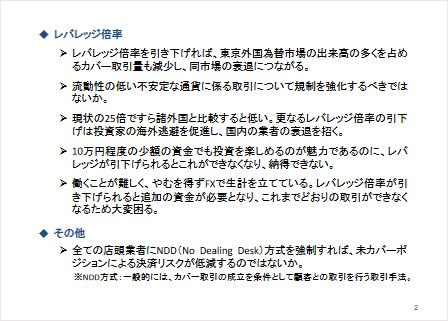

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第5回)の資料1「事務局説明資料」より、2ページの「店頭FX業者の決済リスクにへの対応に関する有識者検討会についての意見募集結果の概要」を掲載

事務局の資料にあるものを一部抜粋すると、「現状の25倍ですら諸外国と比較すると低い」、「少額の資金でも投資を楽しめるのが魅力なのに、納得できない」などというように、レバレッジ倍率の引き下げに反対する意見が多数を占めていた。

金融庁はレバレッジ規制強化を見送り

次に、事務局より今後の方向性についての説明があった。

先に、結論だけ言ってしまうと、冒頭で紹介したメディアの報道のとおり、レバレッジ倍率の引き下げは見送られた。

第4回会合の議論からすれば、もうレバレッジ規制強化ありきで突き進んでいくようにしか見えなかったのだが、そうはならなかったということだ。

事務局が配布した討議資料では、これまで開催されてきた第1回~第4回会合での有識者メンバーの意見がまとめられていて、それに基づいて、今後の方向性についても示されていた。

その中で、レバレッジ倍率の引き下げによる決済リスクへの対応については、未収金リスクへの備えとして必要とする意見がある一方で、自己資本が充実し、未収金を吸収できる十分な財務基盤を備えることとなれば、必ずしもこれまで以上の証拠金規制は必要ないという意見などもあったとされている。

このように有識者メンバー内でも賛否両論あったわけだが、事務局が今後の方向性として示したのは、レバレッジ倍率の引き下げではなく、ストレステストを通じた自己資本の充実などにより決済リスクへ対応していくというものだった。

ストレステスト強化と自己資本充実で対応

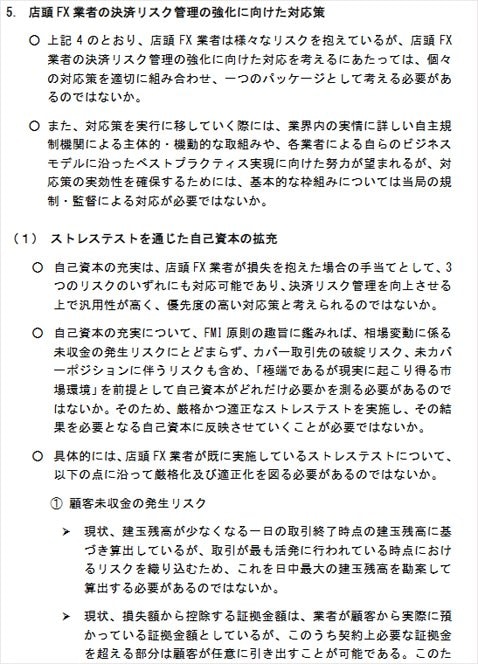

では具体的に、ストレステストを通じた自己資本の充実により、どのようなリスクを管理することができるのだろうか?

これについて事務局は、「相場変動による未収金発生リスク」、「カバー取引先の破綻リスク」、「未カバーポジションに係るリスク」という、店頭FXが抱える3つのリスクに対応可能であり、決済リスク管理を向上させる上で汎用性が高く、優先度の高い対応策だとしている。

ただし、自己資本を充実させる上で必須としているのが、ストレステストの厳格化だ。

厳格かつ適正なストレステストを実施して、その結果を自己資本に反映させていくことが必要ではないかというのだ。

具体的には、店頭FXよりも厳しい条件で実施している東京金融取引所のストレステストと同等のものにしたいようだ。

【参考記事】

●【全文書き起こし2/4】 店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会(第2回)

事務局からは、店頭FXが実施している現状のストレステストについて、以下の点について見直しが必要なのではないかとの提言があった。

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第5回)の資料2「討議資料」より、7~8ページの「店頭FX業者の決済リスク管理の強化に向けた対応策」を掲載

こちらをご覧いただくと、①顧客未収金の発生リスクでは、現状では、建玉残高が少なくなる1日の取引終了時点の建玉残高に基づき算出しているが、もっとも活発に取引が行われている時点のリスクを織り込むために、日中最大の建玉残高を勘案して算出する必要があるなどとしている。

また、②カバー取引先の破綻リスクでは、G-SIFIs(※)であればリスクをゼロとしてきたが、G-SIFIsであってもリスクを適正に勘案する必要があるなどとしている。

(※編集部注:「G-SIFIs」とはグローバルな金融システム上、重要となる金融機関のこと。日本でG-SIFIsに認定されているのは、三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ)

さらに、③ストレステストの実施頻度では、常時リスクを把握する観点から、現状の年1回の実施から毎日にする必要があるのではないかとの見解が示された。

そして、ストレステストの結果、自己資本が一定の比率を下回る店頭FX業者については、当局が自己資本の積み増しやレバレッジ倍率の引き下げなどを求めていく必要があるのではないかと結論づけている。

つまり、レバレッジ倍率引き下げ見送りとはいっても、それは店頭FXに対する一律のレバレッジ倍率引き下げは見送られたということで、ストレステストを通じて自己資本が基準に満たなかったFX業者に対しては、当局の指導が入り、レバレッジ倍率の引き下げが行われる可能性があるわけだ。

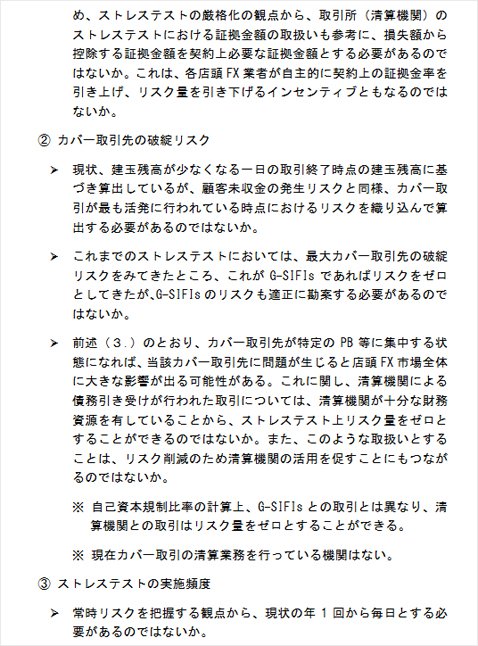

取引データの報告制度を充実させる

また、これとは別に、事務局からは決済リスクについて、さまざまな対応策が示されたが、その中で、説明に時間が割かれたのが、取引データの報告制度の充実だ。

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第5回)の資料2「討議資料」より、9ページの「店頭FX業者の決済リスク管理の強化に向けた対応策」を掲載

これは、利益相反関係にある店頭FX業者と顧客との不公正取引の防止とともに、決済リスク管理の強化を図る観点から、店頭FX業者に対し、日々の取引データについて、自主規制機関や当局への報告を義務付けるというもの。

これは自主規制機関による業界全体の決済リスクの把握能力向上、決済リスク管理体制の強化などにもつながるのではないかとも考えているそうだ。

なお、店頭FX業者が自主規制機関や当局に日々報告する内容は、約定や注文データおよび顧客に提示したレートなどになるという。

有識者メンバーは金融庁の案におおむね賛成

このように事務局が示した方向性に対して、有識者メンバーが述べた意見は以下のとおり。ストレステストを通じた自主資本規制比率の充実に絞って抜粋してみた。

「レバレッジについてすぐに具体的な引き下げに至らないという趣旨については残念。

資料の11ページに『必ずしも現状以上の証拠金規制は必要ない』とあるが、店頭FX取引に関してはストレステストの結果が年1回のものしかないわけで、こういうことは言い切れないのではないか。

少なくとも現状以上の証拠金規制はいらないということは言えないのではないか」(上柳メンバー)

※「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」(第5回)の資料2「討議資料」より、11ページの「(3)証拠金倍率(レバレッジ倍率)について」を掲載

「ストレステストを通じた自己資本の拡充に賛同したい。ただし、ストレステストの内容が取引所(東京金融取引所)と同じ程度の内容となっていることが必要」(勝尾メンバー)

「まとめていただいた案に賛成。レバレッジ規制だけに頼るのではなく、ストレステストの実施の頻度を上げ、厳正かつ適正に行っていただくことが必要」(永沢メンバー)

「レバレッジ倍率の引き下げよりも、ストレステストを通じた自己資本の充実のほうが重要である観点があって、その中でいくつものアイデアを盛り込んでいただいたと思う。

細かいところも含めて、提示された案に賛成。

とくに、ストレステストを通じて自己資本が不足している業者は、当局が自己資本の積み増しや証拠金率の引き上げを通じたリスク量の削減を求めていくという点は評価できる」(黒沼メンバー)

「証拠金率の規制については、未収金リスクへの対応という観点から、なお重要な手段。

しかし、今回の意味合いとして、方向性として、リスク管理能力の向上、高度化ということであれば、そこから図るというのもあるのではないか」(坂メンバー)

「今回の提案に賛成。バランスのとれた結論で、実務的な観点からは段階を踏んで取り組んでいくという点も良い」(松井メンバー)

「この案は非常によくまとまっていると思う。決済リスクの対応について、直接的に効果があるというストレステストの強化は重要」(弥永メンバー)

7人の有識者メンバーからは、レバレッジ倍率の引き下げ見送りについては反対意見もあったが、ストレステストを通じた自己資本の充実については全員が賛成という見解だった。

池尾座長はどうまとめたか?

決済リスクへの対応について、レバレッジ倍率の引き下げが見送られ、ストレステストの厳格化と自己資本の充実という方向性が示された第5回会合。これを座長の池尾和人氏(立正大学経済学部教授)はどうまとめたのか。

「基本的に市場の失敗が存在するということが考えられるなら、公的な介入も当然起こるだろう。

ただし、政府も失敗するかもしれないので、それも考慮しつつ、とくに金融の場合は監督当局が直接やるというよりも、自主規制機関が対応するというのが基本的な枠組みになるのだろうと思う」

さらに池尾座長は、事務局が示したストレステストを通じた自己資本の充実について以下のように述べている。

「自己資本の充実が何に対しての充実かといえば、リスク量に対する充実なので、リスク量の把握が問題になる。

リスク量の把握が甘ければ、表面上、自己資本が充実しているように見えても、実際はそうではないということも考えられる。

適切で正確で厳格なリスク量の把握をやったうえで、そのリスク量との見合いで、自己資本が十分であれば、直接的な形の制約を課すのは手控えるというような考え方に基づいて対応することになった。基本的な考え方として適切ではないかと思っている」

レバレッジ規制強化は一部で行われる可能性がある

今回の第5回有識者検討会、その内容を一言でまとめれば、「レバレッジ規制強化の見送り」ということになるだろう。ただ、単純な見送りとは言い切れない点があることには注意が必要だ。

まず、前述のとおり、ストレステストを行った結果、自己資本規制比率が一定の比率を下回る店頭FX業者に対しては、当局が自己資本の積み増しか、レバレッジの引き下げを求めるという方向性が金融庁によって示されている。

つまり、今後しばらくしてから、一部の店頭FX業者で最大レバレッジが引き下げられる可能性はあるということだ。

ただ、これはリスク管理の観点から、相対的に信頼性が見劣る業者を当局が示してくれることになり、FXトレーダーとしても歓迎すべきことではないだろうか。とはいえ、理論的可能性としては、「一部の店頭FX業者」の数が相当多くなるということもなくはないわけだが…。

また、金融庁はストレステストを中心とした対策をまず行うが、その効果を評価した上で、なおレバレッジ規制が必要と判断されたならば、再度検討するとの意見も表明しており、レバレッジ規制に対する意欲をまだ捨てきってはいないことが感じられる。

なお今後、今まで以上に注目度が高まることが予想される各FX会社の自己資本規制比率はザイFX!の以下のコンテンツで確認することができるので、ご参考まで。

【参考コンテンツ】

●FX会社おすすめ比較:会社の信頼性で調べる「自己資本規制比率の多い順」

レバレッジ規制より大きな影響があるかもしれないこととは?

そして、東京金融取引所が店頭FXのCCP(中央精算機関)となることに対する意欲を持ち続けているのも隠れた注目ポイントの1つだと思える。有識者からも、CCPの検討は続けてほしいといった意見が今回も出ていた。

これまでの有識者検討会で何度か話題に出てきたCCP。記者もそうだが、一般的なFXトレーダーには聞き慣れない単語のため、あまり気にせず、スルーしてしまいそうな話題だ。

しかし、これはFXトレーダーにも大きな影響を与える可能性を秘めている話だと思える。

今回配布された金融庁の資料でも指摘されているとおり、現在は店頭FXのカバー取引の清算業務を行っている機関はない。しかし、これを東京金融取引所が行うことになれば、どのようなしくみになるかにもよるが、一定のコストが発生することが予想される。そのコストは単純に店頭FX業者が被るだけでは済まず、顧客に転嫁される可能性もありそうだ。

ひょっとすると、FXトレーダーにとってはレバレッジ規制よりも、もっと大きな影響が出てくるかもしれない。

今回、金融庁によって示された内容からは、具体的なストレステストが相当厳しいものになる可能性がありそうだ。そして、店頭FX業者がもしもCCPを使えば、その分については「ストレステスト上リスク量をゼロとすることができるのではないか」と金融庁は資料の中で述べている。

そうなると、厳しいストレステストに耐えきれなくなって、店頭FXにCCP導入…という話が浮上してくることがあるのかも…。

「レバレッジ規制強化見送り」の報を受け、無事にゴールにたどりついたと、単純に安堵しているわけにはいかないのだ。

なお、この有識者検討会は今回で終了するわけではなく、今回、金融庁から示された指針を元にまた開催されるということだ。

(取材・文/ザイFX!編集部・庄司正高&井口稔)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)