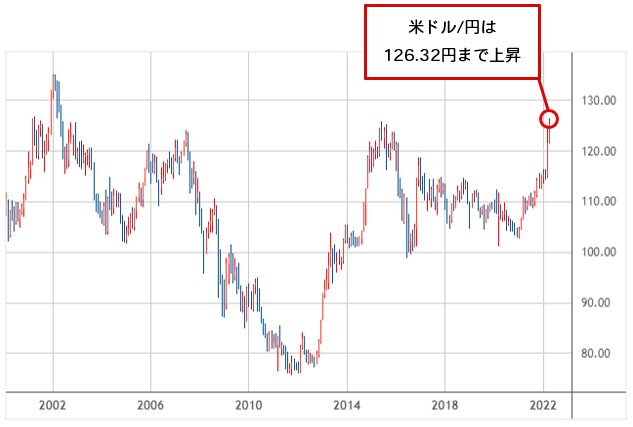

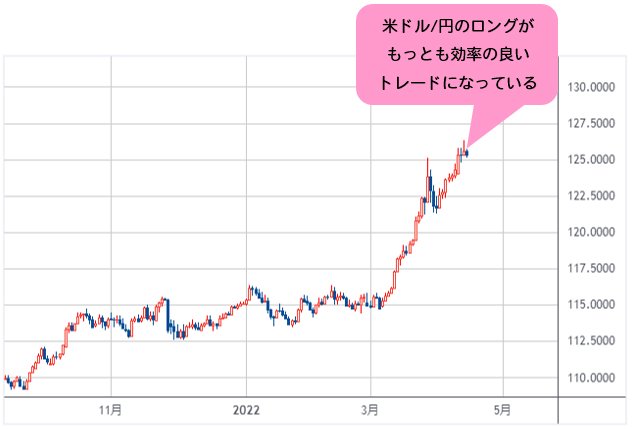

米ドル/円は一時126円台へ上昇。およそ20年ぶりの円安水準に到達

みなさん、こんにちは。

4月に入ってからも米ドル/円相場は上昇が続き、13日(水)の外国為替市場では、ついに126円台まで上昇(高値:126.32円)。およそ20年ぶりの円安水準となりました。

(出所:TradingView)

この背景には、さまざまな材料が取り上げられていますが、最大の要因は日米金利差の拡大。

4月13日(水)には、日銀の黒田総裁が「現在の強力な金融緩和を粘り強く続ける」とコメントしたこともあり、主要国の中で、唯一、日本のみが金融緩和を継続するということで、円安になるのは必然ともいえます。

FRBはインフレ封じ込めで、大幅な金融緩和縮小決定とマーケットは想定。今年の年末には2.50%まで利上げとの予測も

一方、米国でインフレが急速に進行しているのは、昨年(2021年)から変わりません。

ただ、昨年(2021年)のパウエルFRB議長は、米国のインフレ進行は一時的であるとのスタンスを変えず、なかなか金融緩和縮小に踏み切りませんでした。

加えて、ロシアのウクライナ侵攻という報道を受け、3月のFRB(米連邦準備制度理事会)の利上げも、0.25%と小幅なものに終始しました。

ところがこの間、米国のインフレは拡大し続け、4月12日(火)に発表された3月のCPI(消費者物価指数)は、前年同月比で上昇率が8.5%となりました。これは、40年ぶりの上昇率となります。

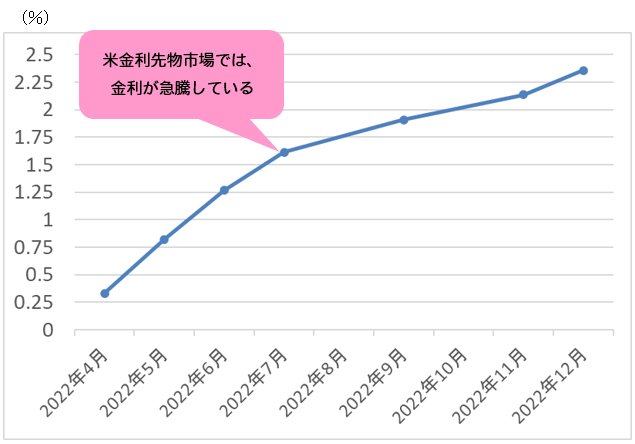

結果、FRBはインフレを封じ込めるために、大幅な金融緩和縮小を決定するとマーケットは想定し、米国の金利先物市場では、金利が急騰しています。以下は、米国金利先物の推移です。

(※筆者提供のデータを参考にメルマガ部が作成)

5月と6月に0.50%の利上げが予測されています。情勢によっては、7月にも0.50%の利上げがあるかもしれません。その後も利上げは継続し、今年(2022年)の年末には2.50%程度までの利上げが予測されています。

加えて、5月からはQT(量的引き締め)政策も開始されます。7月のFOMC(米連邦公開市場委員会)までには、毎月950億ドルもの引き締めペースになると予想されており、こちらもかなり強烈な引き締め効果となります。

繰り返しになりますが、黒田日銀総裁が「現在の強力な金融緩和を粘り強く続ける」とコメントしている間は日本の金利は変わらず。結果、今後、日米金利差は拡大する一方であるため、一時的な調整はありそうですが、130円に向けて、米ドル/円の上昇トレンドは変わりません。

4月は米ドル独歩高が鮮明に。RBNZ、BOCが大幅利上げもニュージーランドドル、カナダドルは対米ドルで大きく上昇できず

前述のように、FRBのインフレ封じ込めスタンスが鮮明となり、金利先物市場では年末に2.50%近くまでの利上げを織り込みつつあります。

加えて、マーケットでは、それ以上の利上げを織り込むストラテジストも登場。たとえば、ゴールドマンのハッチウス氏

FRB、4%超までの利上げが必要にも-ゴールドマンのハッチウス氏

出所:Bloomberg

現状、金利先物市場で織り込んでいる以上に米国の利上げが進むとの考え方が拡大している中、今月(4月)は米ドル独歩高が鮮明になってきました。

たとえば、今週(4月11日~)、RBNZ(ニュージーランド準備銀行[ニュージーランドの中央銀行])とBOC(カナダ銀行[カナダの中央銀行])が0.50%という大幅利上げを発表していますが、発表後、ニュージーランドドルとカナダドルは上昇したものの、対米ドルでは大きく値を上げられていません。

(出所:TradingView)

織り込み済みということもあり、ニュージーランドドルに至っては、対米ドルで反落しています。

(出所:TradingView)

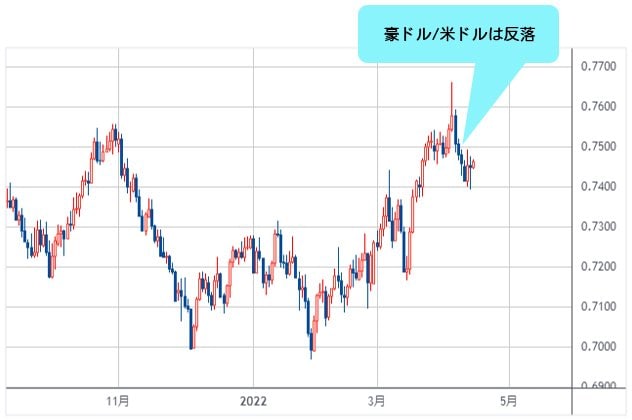

そして、先週(4月4日~)タカ派なスタンスを明確にしたRBA(オーストラリア準備銀行[豪州の中央銀行])ですが、こちらも発表後、豪ドル/米ドルが0.7661ドルまで急進するも、その後反落。本稿執筆時点で0.7450レベルまで反落しています。

(出所:TradingView)

つまり、米ドルが独歩高になっています。

2022年第1四半期は、米ドル独歩高ではなかった。豪ドル/円をメインにポートフォリオを構築

以下のグラフは2022年第1四半期の主要通貨の対米ドルの騰落率。

(出所:筆者提供のデータを参考にメルマガ部作成)

第1四半期は、米ドル独歩高ではありません。

繰り返しますが、米ドルよりも豪ドルやニュージーランドドルといった資源国通貨が主役であり、かつ南半球の通貨が一方的に買われていました。そして、もっとも売られていた通貨は円。

そのため、筆者は豪ドル/円をメインにポートフォリオを組んでいました。

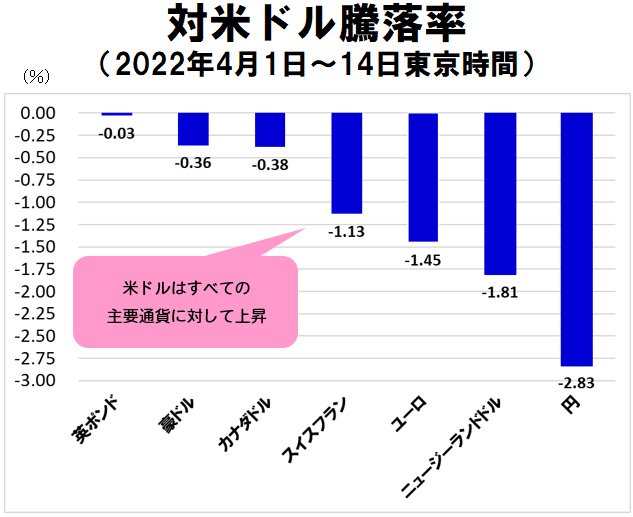

次のグラフは、今月(4月)に入ってからの主要通貨の対米ドルの騰落率。

まだデータは少ないですが、米ドルはすべての主要通貨に対して上昇しています。

(出所:筆者提供のデータを参考にメルマガ部作成)

そして、もっとも売られている通貨は円。

結果、米ドル/円のロング(買い)というのが、もっとも効率の良いトレードとなっています。

(出所:TradingView)

対米ドルで反発期待があるのはユーロ。ユーロ/豪ドルの動きにも注目。米ドル/円は、いったん調整はあっても130円に向けて上昇継続

対米ドルで大きな反発の期待があるのは、本日(4月14日)発表となるECB(欧州中央銀行)理事会の結果次第ではあるものの、ユーロと言えそうです。

ユーロ/米ドルは依然として1.0800ドルという重要なサポートラインを割り込んでいないこと、加えてロシアのウクライナ侵攻以降、暴落していたユーロ/豪ドルも反発しています。

(出所:TradingView)

クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)での円安は、ユーロ/豪ドルの動向から考えれば、いったん豪ドル/円よりユーロ/円の上値余地のほうが拡大しそうです。

FRBがようやくインフレを封じ込めるスタンスを鮮明にしてきたことにより米金利が急騰し、米ドル/円が20年ぶりの高値に到達。

いったん調整はありそうですが、FRBのスタンスから米金利が続伸する可能性が高いため、米ドル/円は130円に向けて上昇継続。

今夜のECB理事会次第ですが、ユーロ/豪ドルの反発から、クロス円ではユーロ/円の行方にも注目です。

【ザイFX!編集部からのお知らせ】

ザイFX!で人気の西原宏一さんと、ザイFX!編集部がお届けする有料メルマガ、それが「トレード戦略指令!(月額:6600円・税込)」です。

「トレード戦略指令!」は10日間の無料体験期間がありますので、初心者にもわかりやすいタイムリーな為替予想をはじめ、実践的な売買アドバイスやチャートによる相場分析などを、ぜひ体験してください。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)