(「東ローマ帝国滅亡からクーデター失敗まで! トルコリラ急落の今、トルコの歴史を振り返る」からつづく)

1990年以降のトルコリラ相場を振り返ってみよう

前回は、トルコの建国から現在に至るまでの歴史を、政治的な背景を中心に紹介しました。

【参考記事】

●東ローマ帝国滅亡からクーデター失敗まで! トルコリラ急落の今、トルコの歴史を振り返る

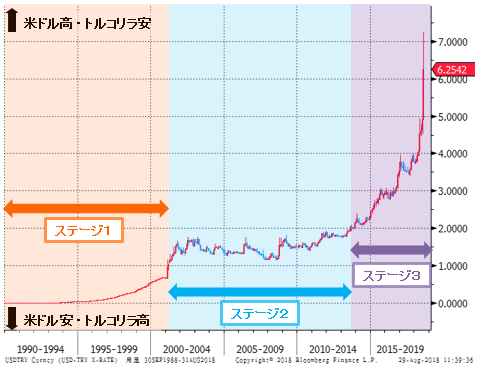

トルコの基本を抑えたところで、ここからはトルコリラ相場の変遷を米ドル/トルコリラのチャートで確認しながら、トルコの景気や経済などを振り返ります。

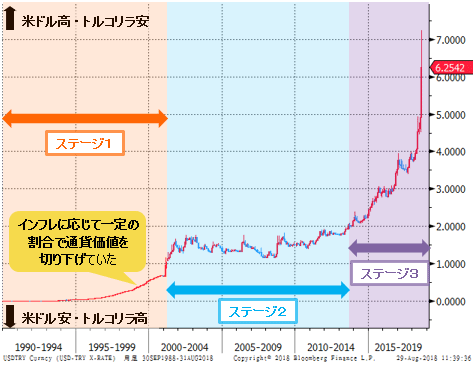

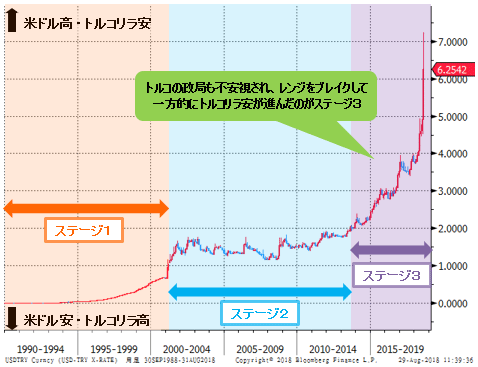

以下は1990年以降の、米ドル/トルコリラ(USD/TRY)の月足チャートです。

(出所:Bloomberg)

ここでは、相場を3つのステージに分類します。

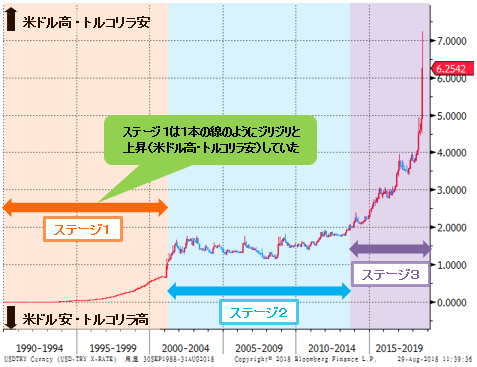

まず、1本の線のようにも見える値動きでジリジリ上昇し、2001年に1.0リラ台(※)へ急騰(米ドル高・トルコリラ安)したところまでを「ステージ1」とします。

(※チャート上の1990~2004年の米ドル/トルコリラのレート水準は、本当は1.0リラ台などという値ではなかったのですが、なぜこのように書いているのかは、あとで説明します)

そこから2013年あたりまで、大きな流れだとレンジのようになっている時期を「ステージ2」とします。ここ数年と比較すると、かなり安定していて、ちょっと意外にも思える動きですね。

そして、それ以降を「ステージ3」とします。2013年に2.0リラを上抜け、そこから中だるみを挟みながら7.0リラ付近までトルコリラ安が進行した期間です。

20世紀のトルコはインフレとの戦いだった!

では、分類したステージごとに、トルコリラ相場を振り返ります。まずは1990年~2001年あたりの「ステージ1」です。

(出所:Bloomberg)

トルコは1930年代から取り入れた保護主義政策で、政府の財政赤字が年々、拡大していきます。海外からの借金にも依存しすぎた結果、経常赤字も増大します。保護主義政策から脱却した1980年以降も慢性的な経常赤字は続き、外貨枯渇によるモノ不足で高インフレにも見舞われます。

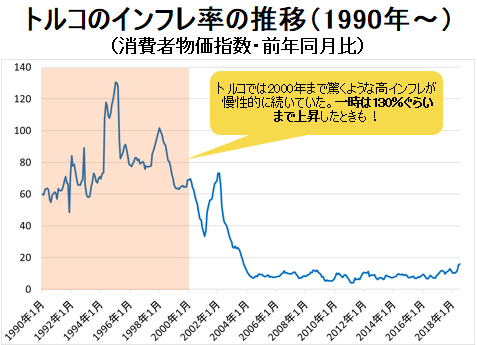

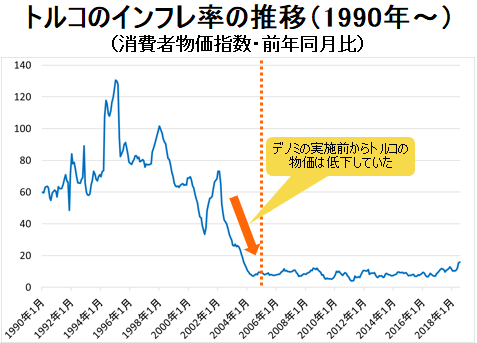

下図は1990年以降のトルコのインフレ率の推移ですが、2000年までのほとんどの期間で前年比50%以上という、ものすごい高インフレが続いていたことがわかります。一時は、130%ぐらいまで上昇していた年もあったのです。

※トルコ統計局のデータを基にザイFX!が作成

トルコの金融当局はこの間、インフレに応じて一定の割合で通貨を切り下げる「クローリングペッグ制」を為替政策に採用していました。高インフレが続いていたわけですから、トルコリラの価格は対米ドルで断続的に切り下げられていきます。これが、チャート上で1本の線のように見える2000年代までの動きです。

(出所:Bloomberg)

こうした状況に、人気取りによる政権のバラマキ政策が拍車をかけると、財政が一段とひっ迫したため、金融市場で資金の調達が困難になり、1994年にトルコリラが暴落します。

その後も財政状況は改善せず、2000年末と2001年序盤には政治の混乱も引き金となって、再び金融危機に見舞われます。このときのトルコリラ大暴落で、米ドル/トルコリラは1.0リラ台に乗せます。

これ以降、トルコはIMF(国際通貨基金)の手を借りた構造改革で、経済の立て直しを図っていくことになります。これもきっかけに、通貨政策ではクローリングペッグ制が廃止され、トルコリラは変動相場制へ移行しました。

これが、ステージ1のザックリとしたあらましです。

●FX会社おすすめ比較:トルコリラ/円が取引できるFX会社はここだ!

トルコリラのレートが100万分の1に!?

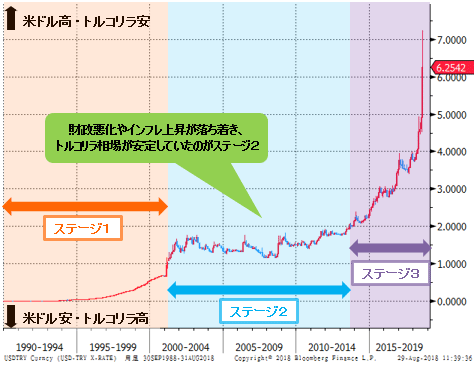

IMF主導のもとで構造改革を進めた2001年以降、トルコの財政状況は良くなり、インフレも徐々に落ち着きます(それでも現在にかけて10%前後で推移し続けているので、以前に比べて…という感じですが…)。トルコリラの下落も一段落して、相場は安定期に入っていきます。この期間が、「ステージ2」の部分になります。

(出所:Bloomberg)

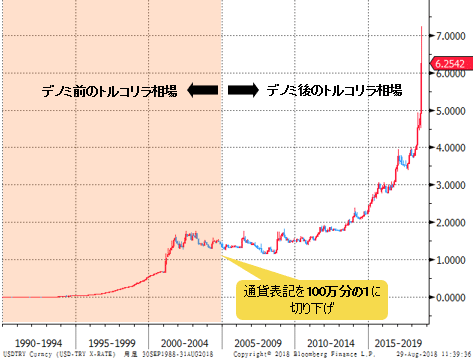

実は、このステージ2の途中、2005年1月に、トルコはデノミ(デノミネーション)を実施しています。デノミとは、通貨の表記方法を変更することです。

高インフレや金融危機でトルコリラが下落してきたのは先ほど書いたとおりです。その結果、2004年時点のトルコリラは、1米ドル=150万リラを超える水準までトルコリラ安が進んでいました。

当時のトルコリラ紙幣の最高額は2000万リラだったのですが、あまりにも物価が上がりすぎていたため、ちょっとした買い物にも大量の札束を持って行かなければならなかったり、金融システムにも支障が生じていたのです。

2005年1月2日(日)付けの共同通信の記事には、「昨年(2004年)末まで1円が約1万3000リラで、8000円相当以上の買い物は億単位の金を払う必要があり~」と記載されていました。ものすごいことになっていたのですね…。

そこで、トルコ政府は100万分の1のデノミを行い、これまで流通していたトルコリラ100万リラを、新しく発行した新トルコリラ1リラと交換することにしたのです。これによって、新トルコリラは1米ドル=1.5リラ前後となりました。

つまり、先ほどから紹介してきた米ドル/トルコリラの月足チャートに表示されている2004年までの為替レートは、デノミ後の水準にあわせて100万分の1に計算し直したレートになります。

(出所:Bloomberg)

参考までに、デノミ実施前までの期間を切り取って、米ドル/トルコリラのチャートを作成してみました。

※Bloombergのデータを基にザイFX!が作成

ケタが多すぎてわかりにくい面もありますが、ずっとトルコリラが下落してきて、2000年末の金融危機発生とクローリングペッグ制の廃止でさらに大暴落した様子が、これまでのチャートよりももっとわかると思います。こうして見ると、2000年末の大暴落と、そのあとに変動相場制へ移行したことで起きたトルコリラ安の進行は、1994年の金融危機時とは比較にならないスゴさだったことが改めて実感できますね…。

デノミはあくまで利便性などを考えた通貨表記の変更で、通貨価値そのものを切り下げたり、切り上げたりするものではありません。しかし、このデノミが功を奏し、トルコのインフレがさらに安定して、経済が回復軌道に乗ったという指摘もあります。

【参考記事】

●インフレ率100万%予想のベネズエラが96%の通貨切り下げと10万分の1のデノミ実施!

ただ、時期的にはデノミが原因ではなく、構造改革が成功した結果と考えても良さそうです。実際にトルコのインフレ率はデノミ実施の少し前から、かつてのような常軌を逸した高すぎる水準ではなくなっているのです。

※トルコ統計局のデータを基にザイFX!が作成

エルドアン氏がトルコの経済発展に貢献!?

デノミ実施を含め、トルコ経済の安定に大きく貢献したとされているのが、2003年にトルコの首相に就任した人物です。その人物こそ、ここ数年のトルコリラ安の原因を作った張本人とも言われ、現在、トルコの大統領に君臨するレジェップ・タイイップ・エルドアン氏です。

トルコ経済の安定に大きく貢献したとされているエルドアン・現トルコ大統領。2003年に首相に就任すると経済活動を活性化させ、海外からも高い評価を得たんだそう (C)Anadolu Agency/Getty Images

IMF主導の構造改革で次第に財政が安定してくる中、2003年から政権を担ったエルドアン首相(当時)率いる与党・AKP(公正発展党)は、国営企業の民営化やインフラ開発、積極的な外資の導入などで経済活動の活性化を促します。高い経済成長を維持させた手腕は国内外で評価され、米国や欧州とも、かなり良好な関係を築いていたのです。

その後もAKPは総選挙で勝利を重ね、エルドアン首相(当時)は2007年に第2次内閣、リーマンショックを乗り越えた2011年には第3次内閣を組閣して、長期にわたって実権を握っていきます。

●FX会社おすすめ比較:トルコリラ/円が取引できるFX会社はここだ!

イスラム主義VS世俗主義の対立

順風満帆にみえたエルドアン政権ですが、2007年ごろから政府の政策に反対する人を次々と投獄したり、メディアへの規制を強化していくなど、次第に強権的な姿勢を強めていきます。

トルコはイスラム教徒が人口の多数を占めているにもかかわらず、国家や政府が特定の宗教に支配されない世俗主義を憲法で厳密に規定している国です。

しかし、エルドアン首相が党首を務める与党のAKPは、世俗主義的ではなく、穏健ながらイスラム派の政党として知られていて、イスラム主義的とも捉えられる改革を進めてきました。このあたりのことは、前回の記事で紹介しました。

【参考記事】

●東ローマ帝国滅亡からクーデター失敗まで! トルコリラ急落の今、トルコの歴史を振り返る

エルドアン氏はイスタンブール市長を務めていた1997年に、政治集会でイスラム教を賛美する詩を朗読したことから、実刑判決を受けて服役した経歴もあります。

私たち日本人の多くから見ると、なかなか理解できない部分もありますが、今も宗教上の問題を原因とした争いが世界中のあちこちで起こっています。憲法で世俗主義を規定しているトルコでも、それと同じような対立が頻繁に起こり、過去に何度も混乱が生じてきたのです。

こうした中で、エルドアン政権が、世俗主義を理念に掲げている軍部をはじめ、国民の多くがイスラム主義的で受け入れられないと批判するような法案を成立させてきた結果、2013年にトルコ全土で大規模な反政府デモが起こり、それを強硬姿勢で沈静化させようとした政府は国内外から一層の非難を浴びるようになりました。

【参考記事】

●天才トルコ人・エミン氏に聞くトルコリラ(1) 11月総選挙がトルコリラの命運を左右する!

クーデターが権力拡大のきっかけかも……

「トルコの春」とも呼ばれた2013年の大規模な反政府デモが起こった直後から、国内の政局が不安材料視されるようになり、トルコリラは長いレンジをブレイクして下落していくのです。「ステージ3」への突入です。

(出所:Bloomberg)

デモが起こったあとの2014年に、エルドアン首相は大統領選挙に立候補して当選します。エルドアン大統領の誕生です。トルコではこれまで、大統領は議会によって選出されていましたが、2007年に国民投票で選出されるように憲法が改定されていました。国民から直接選ばれたということは、エルドアン支持者もたくさんいたということなんですね…。

国民の信を得て就任したと主張するエルドアン大統領ですが、2016年にはトルコ軍の一部による大規模なクーデターも起きます。結局、エルドアン大統領の暗殺は失敗し、クーデターは未遂に終わるのですが、政権への不満が如実に現れた事件として、日本でも大きく報じられました。

クーデターを乗り切ったエルドアン大統領は、これまで名誉職に近い立場だった大統領に強力な権限を与え、大統領を国家元首とする大統領制の導入を盛り込んだ憲法改正案を2017年の国民投票で可決させます。そして、2018年6月の大統領選挙で再選を果たしました。これによって、強力な権限を手に入れ、最長で2028年まで大統領の座に君臨することが可能となり、現在に至ります。

エルドアン氏が強権を振るうようになってから、中東情勢の悪化に伴う欧米との対立なども背景に、トルコは政治的な孤立感が深まっていました。こうしたことが、海外からの投資を減少させたり、トルコから海外へ資金が流出するなどといった動きにもつながり、トルコリラ安が進んできたのです。

新たに大統領制が導入されたことで、さらなる権力を手中に収めることが可能となったエルドアン大統領の政権運営が、各国から一段の批判を浴び、不安視されています。これが、直近でトルコリラ売りが加速した原因の1つになっているということです。

成長は底堅いけど財政はかなり厳しそう…

では、足元のトルコ経済の状況を見ていきましょう。

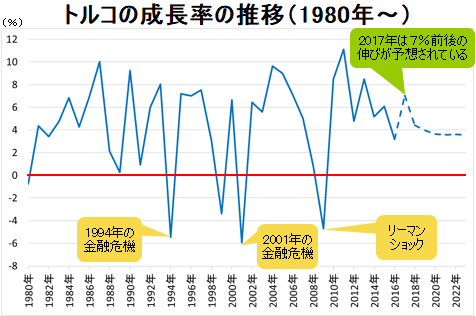

トルコの成長率は、リーマンショックの落ち込みの反動で伸びた2011年をピークに勢いが衰えていて、相場的に言えば下降トレンドに入っているような感じです。ですが、2016年も3%ほどの成長があり、IMFは2017年の実質GDP成長率が7%を上回ると予想しています。

※2017年以降の数値はIMFによる予測

※IMFのデータを基にザイFX!が作成

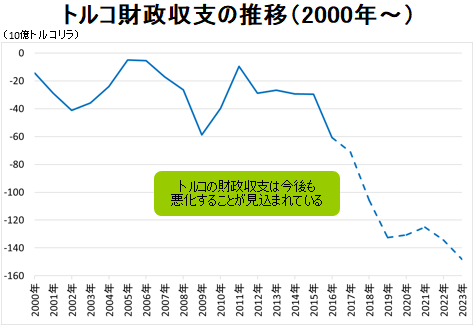

しかし、財政状況は良くありません。以下はIMFが公表したトルコ財政収支のデータと予測値ですが、ここ数年は赤字が増えていて、今後も悪化することが見込まれています。

※2017年以降の数値はIMFによる予測

※IMFのデータを基にザイFX!が作成

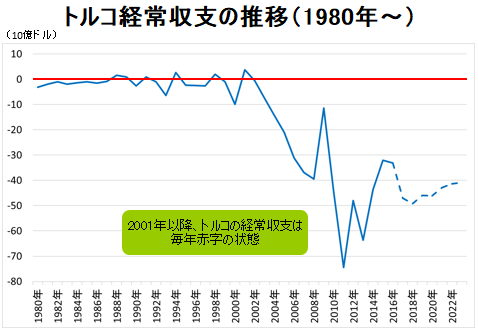

経常収支は2001年以降、毎年、マイナスの状態が続いています。トルコは海外債務への依存度が高く、トルコリラ安になると利払いの負担が増えます。また、トルコリラ安や資源価格の高騰による輸入コストの上昇も向かい風になります。

※2017年以降の数値はIMFによる予測

※IMFのデータを基にザイFX!が作成

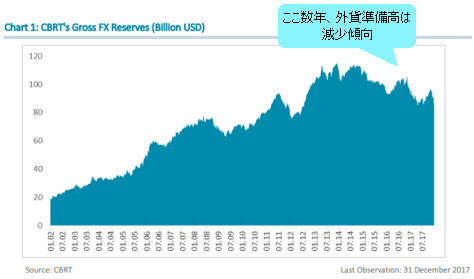

外貨準備高は、2014年をピークに減少へ転じています。

(出所:トルコ中央銀行)

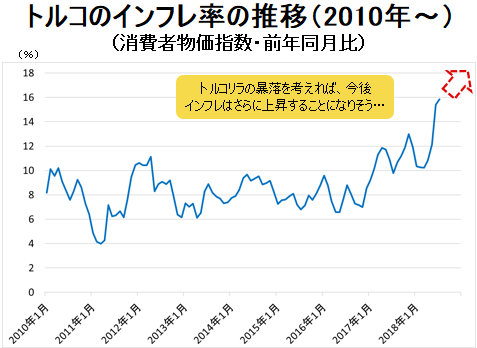

最近のトルコリラ暴落は、輸入物価の上昇を通じてトルコのインフレをかなり加速させていると予想されます。トルコの2018年7月の消費者物価指数は前年比15.85%と、2010年以降でもっとも高い数字でした。今後もさらに、伸びが加速していると考えるのが普通でしょう。

※トルコ統計局のデータを基にザイFX!が作成

●FX会社おすすめ比較:トルコリラ/円が取引できるFX会社はここだ!

中銀は裏口利上げで大統領に対抗!?

教科書的には、通貨の下落やインフレ率の上昇には、中央銀行による利上げで対処するのが普通です。しかし、トルコではそれが思ったとおりにできません。

なぜなら、エルドアン大統領が「私が生きている限り、金利のわなには陥らない」、「中央銀行の利上げは悪」と言い切り、政策金利の引き上げをけん制しているからです。

利上げに反対どころか、「金利を下げれば、インフレも低下する」と、通常ではありえない持論も展開しています。

独立性が保証されるべき中央銀行が圧力をかけられ、高インフレでも思うように利上げができないと思われていることが、トルコリラ安を加速させている原因になっているのは市場参加者の周知の事実です。

先日は、トルコ中央銀行が政策金利自体は引き上げず、その代わりに政策金利より高い金利で貸出を行う「裏口利上げ」を実施していたことが明らかになっています。しかし、こうした小手先の政策がいつまで続くかはわかりません。

【参考記事】

●トルコ中銀が150bpの裏口利上げを実施!? 犠牲祭で小動きも、トルコリラは底堅い!(8月22日、エミン・ユルマズ)

トルコに拘束されている米国人牧師の解放を求める米国と、それを拒否するトルコの関係悪化が話題となり、さらなる下落に見舞われたのも記憶に新しいところです。

不安定要素は山ほどあるけどトレードチャンスかも……

非常にザックリとした流れですが、以上がトルコリラ相場と、それを取り巻くトルコの変遷です。

現在、エルドアン大統領はトルコリラの急落を「経済戦争」と位置付けて、攻撃への対抗には国民の強い意志が必要だと結束を呼び掛けています。また、米国がトルコを標的にしていると非難しています。

米国が金融政策の正常化に向けて今後も断続的に利上げを実施していくと考えられている中で、これまで新興国に流入していたマネーが米国に向かっていることも、トルコを厳しい立場に追い込んでいると言えます。

金融政策がうまく機能せず、物価高や通貨安に見舞われて自力での経済立て直しが困難になった場合、IMFに支援を要請して、融資と引き換えに財政再建策を受け入れながら経済回復を図るというのが新興国の定石でもあります。2000年末の金融危機では、トルコもまさに、この方法で経済を立て直しました。

しかし、エルドアン大統領は政治主権の放棄にあたるとして、IMFに支援を要請しない姿勢を表明しています。

米国との関係やエルドアン大統領の政策運営、大統領に圧力をかけられているトルコ中央銀行の出方、米国の金融政策など、トルコリラには不確定要素が多くあることは、常に認識しながらトレードに臨む必要はありそうですね。

ただ、トルコリラ/円は15円台がひとまず目先の底になって、いったん落ち着いた動きになっています(ここ最近は、ジリジリと下がり始めていますが…)。

【参考記事】

●トルコリラ/円は一時15円台まで大幅続落! 原因はトランプとエルドアンの両大統領!?

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:トルコリラ/円 日足)

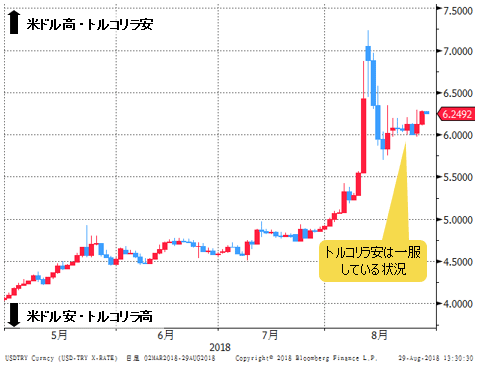

米ドル/トルコリラでも、一段のトルコリラ安は回避している状況です。

(出所:Bloomberg)

トルコリラ/円が、ここから上がっていくのか、それとも長い下落トレンドの途中の一服期間となって再び下落していくのかはわかりません。しかし、値動きはありますし、スワップ金利(スワップポイント)狙いで値動きをまったく無視するスタイルに固執せず、臨機応変、売り買い自在に対応できれば、トレードチャンスがあると言うこともできます。

メジャーな通貨ペアのように流動性が豊富というわけにはいかないため、リスク管理は怠らず、慎重にトレードすることが絶対条件ですが、トルコリラを取引するには、おもしろい環境にあるかもしれませんね。

(ザイFX!編集部・堀之内智)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)