■実態景気悪化の中、NYダウは大幅上昇

3月23日(月)のコラムにて、コロナ収束後、日米株がV字反発を演じてくる可能性を指摘したが、マーケットはすでにV字反発を始動した模様だ。

【参考記事】

●ドル高は事実上のQE4実施でも止まらない?コロナ収束後の市場のV字反騰に備えよ!(2020年3月23日、陳満咲杜)

3月24日(火)、NYダウは1933年以来最大の上昇幅(11%超)を記録し、3月26日(木)まで大幅続伸、3日連続の上昇を果たした。

(出所:Bloomberg)

実際、NYダウは3日間で21.3%の上昇幅を達成、1931年以来もっとも高いパフォーマンスを記録した模様だ。

大暴落があったから、株の切り返し自体に特筆することはないが、昨日(3月26日)公表された米新規失業保険申請件数が史上最高記録の328万人となった、その後株の大幅続伸であったことを見逃せない。

換言すれば、コロナショックで実態景気がどんどん悪化していく中、株価の持ち直しが進む傾向があり、そのギャップがしばらく継続される可能性も大きいかと思う。

■上限なしの量的緩和はFRBによる全額信用保証

なぜなら、FRB(米連邦準備制度理事会)は前代未聞の無制限QE(量的緩和策)を実施、3月26日(木)に公表した25日(水)時点の総資産は5兆2542億ドルで、1週間で5860億ドルも増えた。

増加額は、過去最大となった先週(3月16日~)の3563億ドルを大きく上回り、総資産5兆ドルを突破したと推測される。上限なしの量的緩和は、FRBによる全額信用保証のほかあるまい。

言い換えれば、投資を含め、あらゆる経済活動の信用担保をFRBが一手に引き受け、信用収縮を全力阻止する行動が確実に行われ、またこれからも制限なしに継続されるから、株の反発も当然である。

なにしろ、「諸君、君らの生産活動や投資、その価値をFRBが保証する」とFRBが言っているようなものなので、リスクオフの換金売りが続く方がおかしい。

さらに、米政府は2兆ドルの景気刺激案を決定、状況次第で6兆ドルまでの前代未聞の大規模支援策に踏み切ると報道されている。

ECB(欧州中央銀行)も上限を撤回する量的緩和を検証、G20首脳のテレビ会議でコロナ対策に5兆ドルの資金投入を合意、各国政府は「なんでもやる」、「いつまでもやる」姿勢を鮮明に打ち出した。くどいと思われるかもしれないが、今さら換金売りはないと思う。

■コロナショックと1929年の世界大恐慌の決定的な違い

同じ材料でも立場によって全く解釈が違ってくる、これも市場の常態である、今回も然り。

株の大幅反騰やFRBの無制限QEを逆に恐怖のサインと受け止める市場参加者も多いようだ。それだけ、今回のコロナショックが異常でまた未知の恐怖であることを物語る。

株の急騰自体を逆にベア(下落)相場の特徴と捉える向きの多くは、1929年大恐慌の例を持ち出す。要するに1929年大恐慌以降、何回も(確か4回ほど)1日10%以上の上昇があったが、その後すべて安値が更新され、大恐慌も1933年まで続いた。10%超の上昇という意味では、3月24日(火)にNYダウが記録した戦後最大の上昇幅が明らかに意識されたようだ。

しかし、このような見方には根本的な間違いがある。それは他ならぬ、1929年大恐慌と本質的な相違をわかっていないことだ。

1929年大恐慌の起因は、その後たくさんの研究が行われたが、わかりやすく言えば、信用収縮に尽き、またそれこそが見極めるポイントだと思う。

実際、大恐慌が一気に噴出したのではなく、危機が徐々に醸成されていた。最初、銀行や保険会社の倒産をFRBが傍観したからこそ、連鎖的な信用収縮が発生し、最後は世界的な大恐慌がもたらされ、また第二次世界大戦の原因を作ったといわれる。

この痛い教訓があったからこそ、その後FRBはスタンスを改め、危機発生の度に量的緩和を打ち出し、信用収縮を見事に阻止してきた。ゆえに、米国株は2008年のリーマンショックの時にように、大きな調整があっても持ち直し、メイントレンドとして上昇相場を維持してきた。中央銀行としてFRBの存在や行動に意味合いが大きい。

だから、1929年の大恐慌の再来云々の見方は、言葉が悪いが、筆者から見れば馬鹿げた考えだと思う。今回のFRBの政策と行動は、タイミング的には機敏すぎると思われるほど早く、規模はびっくり仰天といえるほど大きいから、1929年大恐慌の状況と雲泥の差がある。

■信用収縮さえ回避できれば連鎖的な恐慌にならない

確かに今回は未知の恐怖なので、コロナウイルスの蔓延がいつ収まるかはわからないから、経済活動への打撃が計り知れない。

しかし、信用収縮さえ回避できれば、生産活動はいずれ正常化し、また景気後退があっても連鎖的な恐慌にならない。

ここが肝心なポイントなので、市場もここに注目し、早期反発をもって最悪の事態を織り込んでいるかもしれない。今だからこそ、過度な悲観は不要だと思う。

前代未聞の量的緩和だから、米国債が買われ、長期金利が再度低下傾向にあるのも正常な値動きだが、注目すべきなのは米10年物国債利回り(米長期金利)が3月9日(月)に記録した安値を下回れるかどうかである。

(出所:Bloomberg)

上限なしの資金供給や国債買い入れがあっても、米長期金利が安値再更新しなくなるであれば、これこそ市場が最悪の事態を織り込んでいる証拠だ。そして、その可能性が大きいと思う。

■今後はクロス円の値動きがリスクオン・オフ判断の根拠に

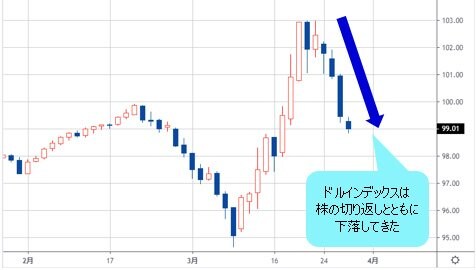

米ドル/円の値動きは、最近米ドル全体(ドルインデックス)との連動性が高いから、米ドル全体次第と言える。

肝心の米ドル全体だが、米長期金利の低下と相まって、株の切り返しとともにまた売られたのも自然な成り行きだ。

(出所:TradingView)

先日の「恐怖の米ドル買い」や「ドル・クランチ」で買われた分、今はスピード調整の段階にあるが、米ドル自体のブル(上昇)基調は維持されるだろう。本格的な米ドル売りには程遠い。

過度なリスクオフに対する修正が、しばらく株の切り返しで見られるなら、為替市場における最も連動しやすい通貨ペアはクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)であろう。

ユーロ/円をはじめ、主要クロス円の多くは円の主流性がなくなった(リスクオフの円高が終焉した)以上、むしろ米ドル/円にとって代わってリスクオン・オフを測る存在になる。

このあたりの詳説はまた次回、市況はいかに。

![ヒロセ通商[LION FX]](https://zaifx.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/-/img_cf441770d8ee58a063c99fd812f7fc7a76045.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)