■スイス中央銀行が為替介入宣言

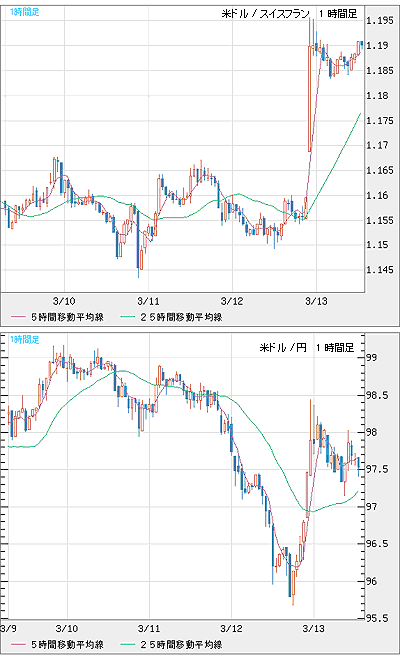

為替マーケットでは、量的緩和政策がキーワードとなっている。スイス中央銀行(スイス国立銀行、SNB)は日本、米国、英国、カナダに続き、同政策を発動しただけではなく、昨日市場介入を宣言し、実際介入をしていた模様。

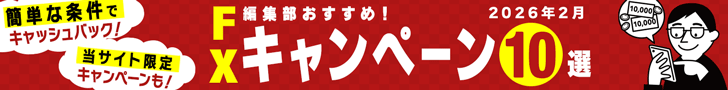

スイス中央銀行はユーロに対するスイスフラン高を阻止したい意図が強いと言われる。介入宣言があったため、これがドル高/スイスフラン安をもたらした。日本当局にも介入の口実を与えた、といった連想から円も売られ、ドル/円が昨日95.69円の安値から急速に98.52円まで切り返す場面もあった。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/スイスフラン 1時間足)

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 1時間足)

■センチメント指数から、ドルの頭打ちは当然だった

それでも、当方の見方(前回参照)はおおむね証左されている(「ドル/円の急伸を強く示唆していたセンチメント指数とは何か?」参照)。

まず、ユーロ、ポンド、豪ドルなどメジャー通貨は対ドルの下値が限定され、緩やかな回復基調にあること。そして、センチメント指数から推測すると、ドル/円は一旦頭打ちし、調整のリスクがあったということだ。

実際、各社のセンチメント指数について先週末の統計データを見ると、おおむねマイナスからプラスに転じていた(※)。これは当方の推測を裏づけるものだった。

すなわち、一般投資家は売りポジションに傾いていたが、相場上昇で損切り覚悟の買い戻しを余儀なくされ、その結果、売りポジションが解消されてしまった。そうなると、損切り覚悟の買い戻しがもう出なくなるため、ドルの上昇は続かなかったのである。先週のドルの頭打ちはごく当然な結果だった。

ただ、基本的には、センチメント指数がわからなくても、テクニカル指標だけで同じ結論を出せる。なぜなら、値動きそのものが市場参加者の思惑と判断の集大成であるから、値動きを分析の対象とするテクニカル指標は同じ役割を果たせるはずだからである。

(※編集部注:センチメント指数のマイナスとは売りポジション(ショートポジション)が多い状態、センチメント指数のプラスとは買いポジション(ロングポジション)が多い状態を表す)

■ボリンジャーバンドでドル/円相場を解読

ここで、前々回言及したボリンジャーバンドについて少し詳しく説明しよう(「『1−2−3の法則』が大ヒット! ドル/円は100~102円台達成の可能性大」参照)。

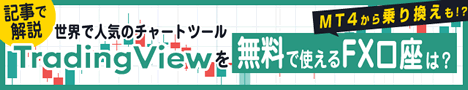

ボリンジャーバンドは、考案者ジョン・ボリンジャー氏の名を冠したテクニカル指標で、変動率をベースに統計学を応用したチャートである(下のチャート参照)。

チャートの中心線(一般的には20日移動平均線を取る)から外側に向かって±1σ(第1標準偏差)、±2σ(第2標準偏差)、±3σ(第3標準偏差)といった具合に線が引かれる。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 1時間足)

■センチメント指数から、ドルの頭打ちは当然だった

それでも、当方の見方(前回参照)はおおむね証左されている(「ドル/円の急伸を強く示唆していたセンチメント指数とは何か?」参照)。

まず、ユーロ、ポンド、豪ドルなどメジャー通貨は対ドルの下値が限定され、緩やかな回復基調にあること。そして、センチメント指数から推測すると、ドル/円は一旦頭打ちし、調整のリスクがあったということだ。

実際、各社のセンチメント指数について先週末の統計データを見ると、おおむねマイナスからプラスに転じていた(※)。これは当方の推測を裏づけるものだった。

すなわち、一般投資家は売りポジションに傾いていたが、相場上昇で損切り覚悟の買い戻しを余儀なくされ、その結果、売りポジションが解消されてしまった。そうなると、損切り覚悟の買い戻しがもう出なくなるため、ドルの上昇は続かなかったのである。先週のドルの頭打ちはごく当然な結果だった。

ただ、基本的には、センチメント指数がわからなくても、テクニカル指標だけで同じ結論を出せる。なぜなら、値動きそのものが市場参加者の思惑と判断の集大成であるから、値動きを分析の対象とするテクニカル指標は同じ役割を果たせるはずだからである。

(※編集部注:センチメント指数のマイナスとは売りポジション(ショートポジション)が多い状態、センチメント指数のプラスとは買いポジション(ロングポジション)が多い状態を表す)

■ボリンジャーバンドでドル/円相場を解読

ここで、前々回言及したボリンジャーバンドについて少し詳しく説明しよう(「『1−2−3の法則』が大ヒット! ドル/円は100~102円台達成の可能性大」参照)。

ボリンジャーバンドは、考案者ジョン・ボリンジャー氏の名を冠したテクニカル指標で、変動率をベースに統計学を応用したチャートである(下のチャート参照)。

チャートの中心線(一般的には20日移動平均線を取る)から外側に向かって±1σ(第1標準偏差)、±2σ(第2標準偏差)、±3σ(第3標準偏差)といった具合に線が引かれる。

ここでは、難しい話を省き、簡単にまとめよう。統計学的には、以下のルールが確立されている。

「-1σ」~「+1σ」の間に値が存在する確率は68.3%

「-2σ」~「+2σ」の間に値が存在する確率は95.5%

「-3σ」~「+3σ」の間に値が存在する確率は99.7%

つまり、値動きは基本的に「-2σ」~「+2σ」のバンドの間で往来し、それを超える確率は統計上4.5%しかないことになる。さらに、「-3σ」~「+3σ」のバンドを超える確率は0.3%しかないから、これを超えた値動きは「度を越した」ということになり、いずれバンド内に戻ると解釈される。

■強い下落トレンドの特徴とは?

では、ドル/円の日足におけるボリンジャーバンドを例に見てみよう。

以下の日足チャートでは、20日移動平均線と「-2σ」~「+2σ」、「-3σ」~「+3σ」の計5本の線が引かれている。

昨年8月高値の110.66円から12月安値の87.16円までの下落相場では、レートが20日線を下回った後、同線がほぼ一貫して右下がり、かつドルの高値を抑圧してきたことがわかる。これは典型的なベアトレンド(下落トレンド)の特徴であるが、より鮮明なシグナルはボリンジャーバンドに表れていた。

図示したように、数字1~5までで示されたドルの安値(大まかな数え方をとる)はすべて「-2σ」のバンドを割り込み、かつ「-3σ」のバンドを打診していた。

これは、市場が「度を越した」ドル売りを繰り返していた、ということを意味し、逆に言えば、ここまでドルの投売りが盛んに行われていたので、間違いなく強いベアトレンドだったと言えるのだ。

では、ドル/円の日足におけるボリンジャーバンドを例に見てみよう。

以下の日足チャートでは、20日移動平均線と「-2σ」~「+2σ」、「-3σ」~「+3σ」の計5本の線が引かれている。

昨年8月高値の110.66円から12月安値の87.16円までの下落相場では、レートが20日線を下回った後、同線がほぼ一貫して右下がり、かつドルの高値を抑圧してきたことがわかる。これは典型的なベアトレンド(下落トレンド)の特徴であるが、より鮮明なシグナルはボリンジャーバンドに表れていた。

図示したように、数字1~5までで示されたドルの安値(大まかな数え方をとる)はすべて「-2σ」のバンドを割り込み、かつ「-3σ」のバンドを打診していた。

これは、市場が「度を越した」ドル売りを繰り返していた、ということを意味し、逆に言えば、ここまでドルの投売りが盛んに行われていたので、間違いなく強いベアトレンドだったと言えるのだ。

このケーススタディから、ボリンジャーバンドによる強いベアトレンドの定義は以下のように言える。

強いベアトレンドとは、新安値が前の安値より下に位置するだけではなく、往々にして「-2σ」のバンドを割り込み、かつ「-3σ」のバンドを打診するものである。

当然のように、この法則から、強いブルトレンド(上昇トレンド)に関する法則が引き出せる。すなわち、強いブルトレンドとは、新高値が前の高値より高いだけでなく、往々にして「+2σ」のバンドを超え、「+3σ」のバンドを打診するものである。

上のチャートのように、8の数字が指している市況はまさにそのとおりだったので、ドル買いを仕掛ける根拠になっていた。

■ダブル・ボトムの可能性をいち早く予見できた!

では、1月21日の安値(数字7)と昨年12月安値(数字5)が形成していたダブル・ボトムをボリンジャーバンドでも解明できたか? 答えはYESである。

昨年12月の安値から、ドルは急速に切り返し、1月6日には94.63円まで上昇し、20日線はもちろん、「+2σ」のバンドを超え、「+3σ」のバンドを打診しようとした(数字6)、これは昨年8月以来のことであっただけに、基調変化の可能性を強く示唆していた。

より重要なのは、1月21日の安値が「-3σ」のバンドを打診したものの、1~5のように、「-3σ」のバンドを打診するたびに、前の安値より大幅な安値更新となった前例と違い、わずかながら、昨年12月の安値を更新できずにいたことだ。

「度を越した」ドル売りが再びあったものの、前の安値を更新できないことは市場のドル売りが続かないことを暗示し、ダブル・ボトムの可能性を強く示唆していた。

では、先週のドルの頭打ち(数字9)はどう見るか。見方はシンプルだ。高値を更新したにもかかわらず、「+3σ」ばかりか、「+2σ」のバンドさえタッチできなかった。これはモメンタム(※)の低下を意味し、ドル高一服のシグナルを発していたことになる。

(編集部注:「モメンタム」とは相場の勢いのこと)

■ドル/円の上昇トレンドはまだ終わっていない

そして、目下の相場を検討すると、当方が前回強調した「上昇トレンドが終焉したとは思わない」にも同意していただけるだろう。ボリンジャーバンドを見たならば。

このように、テクニカル分析は非常にシンプルでありながら、実に役立つことがおわかりいただけたと思う。

森羅万象のファンダメンタルズはほどほどに、一般投資家こそ基本的なテクニカル・メソッドをしっかり習得し、取引に活用すべきだと当方は常に思っている。何よりも、実戦で役立つのは、テクニカルのみであるから、為替はテクニカルなり、と言っても決して過言ではなかろう。

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)