■「相場は理外の理」を再認識させられた結果に

マーケットは保ち合いを続けている。各材料が錯綜し、マーケットの反応も通常ではなかったので、市場関係者はとまどい気味である。

一番代表的な事例は、6月29日(月)の市況だろう。

ギリシャはデフォルトかと伝えられたことで、6月29日(月)朝にユーロ/米ドルが大きなギャップをつけて始まり、ユーロ暴落かと多くの人々が思っていたが、ユーロは続落するどころか、逆に大きくリバウンドし、典型的なリバーサル・デーを記録した。ちなみに、6月29日(月)の値幅はリバーサル・デーとして史上最大だった。

(出所:米国FXCM)

このような値動きを事前に予想できた者は、筆者が知っている限り、皆無に近い(皆無ではないが、根拠の説明が今イチであった)が、事後的な解釈をうまくまとめた者が多い。いろいろな見解のうち、もっとも説得力のある見方として、以下の理由を記しておきたい。

曰く、「ギリシャデフォルトでユーロ資産の変動率が高まるから、ユーロ資産売りに備えた防衛である」。

つまり、ギリシャ危機が長引き、ユーロ安が必然視される中で、ユーロ資産投資にはユーロ売りのヘッジがつきものだった。そして、変動率の上昇でユーロ資産が売却に転換されると、必然的にヘッジとして行っていたユーロ売りポジションの解消に動いたわけだ。言うまでもないが、ポジションの解消は、今度はユーロ買いへの転換でもある。

「相場は理外の理」という本質を、今回の「ユーロ事件」を通じて、筆者を含め、多くの投資家が再確認させられただろう。ギリシャデフォルトでもユーロが上がる場合があるのだから、世の中、やはり、「鉄板トレード」は存在しないわけだ。

■個人投資家はテクニカルの視点を大事にすべき

ところで、国際的なマネーフローの事情が複雑で、一個人どころか、ウォール街のトップ集団でもすべてを把握できず、事後解釈ばかり繰り返している以上、我々、個人投資家はやはりファンダメンタルズ上の視点ではなく、テクニカル的な視点を大事にすべきだ。

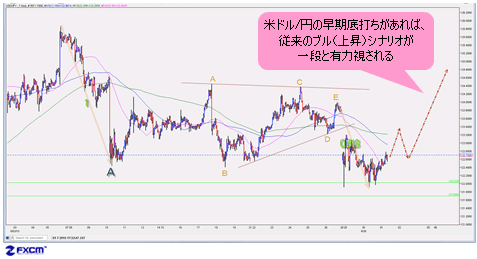

ユーロの切り返しは、以下のチャートをもって、短期スパンにおける構造上の理由を説明できるのではないだろうか。

(出所:米国FXCM)

ギリシャデフォルトはほぼ確定、それにしても昨日ユーロの大幅切り返しが値幅大きい故(リバーサル・デーとして史上最大)、単純にサプライズではなく、ウェーブカウント上における構造的な視点をもってアプローチする必要がある。

上のチャートで記しているように、3月安値1.0462を起点とした大型切返し、なお継続中の公算が大きく、同切り返し自体も大型トライアングル型フォーメーションの構造を強め、昨日の大幅反騰、同フォーメーションにおける子波と位置付けるのが自然である。

トライアングル型保ち合いとして典型的なシンメトリカル・トライアングルに近い形で展開される値動きが同カウントの蓋然性を証左、昨日の反騰、D波(黄)のボトムと見做されるだろう。従って、昨日安値から最終子波E(黄)展開され、昨日高値をもって完成されたかどうかは目下の焦点である。

前記トライアングル型フォーメーションの示唆に加え、各子波自体のジグザグ構造に鑑み、E子波(黄)のジグザグ変動、なお途中の公算が大きい。従って、目先性急な判断と行動をなお控えるべきで、トップアウトのタイミングを狙ってから再度エントリーすべきだろう。ユーロ/円も同様で、デイリーレポートのシナリオより遅れて頭打ちの可能性があるので、サインの点灯を待ちたい。

上は筆者が6月30日(火)に書いたレポートからの引用であるが、構造上の視点をもって検証すれば、ユーロの切り返しに大きな違和感がなくなるかもしれない。

昨日(7月2日)の米雇用統計の結果があまり良くなかったこともあり、ユーロは反落に転じるまで、なお切返しの余地を拡大する可能性がある。

ただし、前述のチャートはあくまで6月30日(火)時点の見方で、ユーロ切返しのターゲットを具体的に示唆するものではなく、また、ユーロは早期に頭打ちとなる可能性が大きいので、ご注意いただきたい。

■米雇用統計結果に市場が失望した理由とは?

昨日(7月2日)の米雇用統計は、市場の想定ほど強くなかった。これを受け、FRB(米連邦制度準備理事会)の9月利上げなしといった見方も一部市場関係者から語られているが、やや大げさであろう。

なにしろ、非農業部門雇用者数は22万3000人増で、予想に届かなかったとはいえ、市場予想の23万人増と大差がない。その上、そもそも米雇用統計に関する予想は「伝統的」にバイアスがかかり、また、アテにならないから、予想より少なかったこと自体、大した問題ではない。

問題は雇用者数の伸びが、前月と比べ縮小しているところだろう。この点を考慮すると、6月の米雇用統計は、9月利上げの決定打にならなかったと言える。

したがって、マーケットの失望は、そもそも9月利上げを確実視できるようなデータがほしかったが、そういった確実性が得られなかったというところに起因しており、米雇用環境自体が悪化したわけではない。

この意味では、前述のように、予測自体のバイアスも考慮しなければならないので、今回の結果は実質的には中立的だと思う。FRBの9月利上げの可能性が、今回のデータをもって大きく後退したといった判断は性急であろう。

■ギリシャがEUを離脱すると市場はどうなる?

足元では、市場はギリシャ国民投票の結果待ちの状態であるが、ギリシャのEU(欧州連合)離脱はかつてないほど現実味を増しているだろう。ギリシャが離脱した場合にマーケットがどうなるかについて、いろいろ議論や予想があるが、筆者としては、「わからない」というのが一番正直で、また、現段階の正解ではないかと思う。

なぜなら、EU離脱の前例がなく、離脱自体が織り込まれたとしても、その波及効果というか、後遺症というか、そういったものが、どのように政治、経済及び金融などの領域に連鎖反応を引き起こすかは未知数だ。

痛くもかゆくもないとか、逆にリーマンショックを超える金融危機を引き起こすといった極論もあふれるなか、冷静に見守っていくしかない。

その上、短期スパンでは無風通過したように見えても、ゆくゆく大惨事を引き起こすこともあるし、また反対のケースも然り。誰も経験したことのない事態だから、あまり他人の話を鵜呑みにしないことが一番得策だと思う。

目先だけに限定して相場を点検すると、ギリシャのデフォルトがあっても大きなパニックは避けられており、リスクオンの局面になっていないとしても、リスクオフの動きも鮮明ではなかろう。ファンダメンタルズ上の材料が流動的で、判断しにくいところもたくさんあるが、一時のリスクオフで売られた米ドル/円も、落ち着きを取り戻しているように見える。

ギリシャ国民投票の結果が、マーケットにたちまち悪い影響を及ぼすようなことはないと仮定した場合(EU離脱は織り込み済みだと思う)、米ドル/円の調整はほぼ完了し、これからまた上昇波に復帰できるとみる。根拠は7月1日(水)のレポートをもって説明したい。

(出所:米国FXCM)

米ドル/円の日足を見る限り、6月高値を起点とした調整波は、すでに主要サポートゾーンをトライした模様。一段の下げは、同サポートゾーンを下回ることになるから、ハードルが低いとは言い切れない。

(出所:米国FXCM)

従って、125.85を起点とした調整波、上のチャートが示すように、カウントの再点検ができる。同カウントでは、ジグザグ変動における最終子波C(緑大文字)の展開を、6月26日高値123.99からと数え、A子波(緑大文字)値幅の0.618倍程度で完成したか、近々完成するだろうと見る。同見方、これから深押しせずにして月曜日の「ギャップ」を埋めた場合、蓋然性が高まるので、注意が必要だ。ドル/円の早期底打ちがあれば、従来のブルシナリオを一段と有力視。

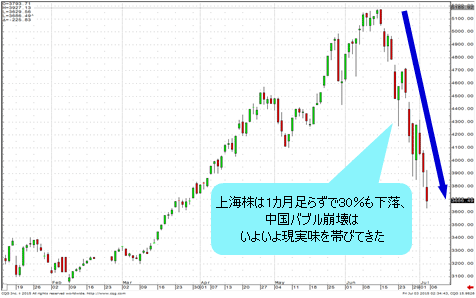

■中国のバブル崩壊がいよいよ現実味を帯びてきた

最後に、前回(6月26日)のコラムで「対岸の火事ではない」と述べた上海株の暴落は、本日(7月3日)ザラ場中にも進行している。

【参考記事】

●ギリシャ問題は合意でも決裂でもユーロ安。上海株暴落! 中国株バブル崩壊にご用心(2015年6月26日、陳満咲杜)

(出所:CQG)

1カ月足らずで30%の下げを演じ、またギリシャGDPの10年分も飛んだ時価総額から考えると、中国のバブル崩壊がいよいよ現実味を帯びてきたとみる。

今のところ、欧米、日本への影響がほとんどないとしても、中長期的には大きなインパクトをもたらすので油断できない。このあたりの話は、また次回。

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)