■ウクライナ問題で円高傾向だが、問題の過大解釈は禁物

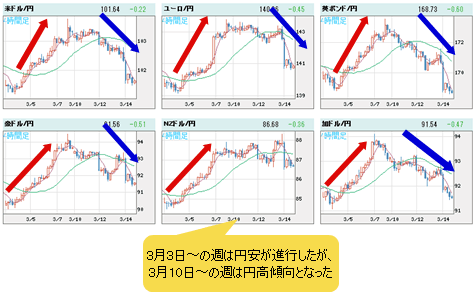

先週(3月3日~)は円安の進行で、「円安基調これから定着」といった予測が多かったが、今週(3月10日~)の初めから、むしろ円高傾向に振れてきた。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨 vs 円 4時間足)

昨日(3月13日)、ウクライナ情勢に絡む地政学リスクの再燃で円がさらに買われた。おそらく再度市場センチメントの修正につながっているのではないかと推測できる。

もっとも、ウクライナ問題で相場が振られたことは、典型的な材料の蒸し返しで、材料自体よりもマーケットの解釈のほうが気になる。ウクライナ問題は先週(3月3日~)のように、ショート筋を踏み上げする材料にもなれるし、目下のように相場の過熱感(特に欧米株)から利益確定の材料にもなれる。

この意味では、これからもウクライナ情勢から目を離せないが、同材料を過大解釈すべきではないと思う。

■銅相場の急落はもう少し背景を精査する必要がある

そのほかの材料もしかり。

銅相場の急落で、「中国企業の『銅キャリー・トレード』の崩壊で資金ショート」といった懸念が深まっているが、今さら目新しい話ではない。

(出所:CQG)

一般論として、紙媒体の日本の新聞に大きな見出しで書かれたものは、海外のネタであればどちらかというと終わりに近い状態であり、新しい見聞でないケースは多い(※)。

(※時には日本国内のネタでもそうだ。最近の好例は、あのビットコイン取引所Mt.Gox(マウントゴックス)の倒産であろう。あの企業の倒産なしでは、一時ビットコイン取引の80%のシェアを握る世界最大のビットコイン取引所が日本にあることを、日本のマスコミが報道できただろうか)

中国国内では、銅を担保に資金を調達するのはずいぶん前から行われてきたし、公然の秘密というか、有力な融資手段として定着していた。

筆者の記憶が正しければ、欧米紙も2年前から繰り返しこの問題を指摘してきた。したがって、銅相場の急落で中国企業の資金ショートが仮に大規模に発生してくるとしても、サプライズとは言いにくい。

実際、銅相場を含め、金属マーケットにおける事情は複雑で、なかなか簡単には片づけられない部分が多い。

筆者が知っている限り、一部欧米ヘッジファンドが、中国企業の弱みを発見したごとき大規模な銅の売りポジションを作り、銅価格の下落で中国企業のポジション解消を迫っていたが失敗に終わり、逆に踏み上げられ大損したということがかつてあった。

したがって、今回もどういう事情か、もう少しあとにならないと明らかにならない可能性が大きいので、巷の見方を鵜呑みにすべきではない。

■市場は分岐点に立っていると思われるが…

さて、為替相場の話に戻る。

要するに、目下マーケットは分岐点に立っていると思われるが、肝心なところ、いろいろな懸念材料が揃っているにもかかわらず、マーケットが本当にリスクオフの流れに入ったかどうか、まだ判定できるほど明白ではないと思う。

もっとも強力な材料は、米ドル全体のパフォーマンスであろう。

昨日(3月13日)、ドルインデックスは一時79.26の安値まで打診、2013年10月安値の79.08に迫る勢いだ。ウクライナ情勢の緊迫化をもって安値から急速に戻してきたものの、それが弱い反発に留まっていることが一目瞭然である。

(出所:米国FXCM)

言い換えれば、「有事のドル買い」にはほど遠い市況であるだけに、本当の有事になっていないか、マーケットがこういった「有事」をすでに織り込んでいるかのどちらかである。目先の材料に振り回されないように、しっかり現状を認識しておく必要がある。

■円買いの本当の理由はリスクオフだけではない

では、週初(3月10日)以来の円高はどうみるか。リスクオフの円買いではないのだろうか。筆者としては、こういった視点を否定しないものの、以下の2要素をより重視している。

すなわち、

1.前述したように、ドルインデックスとの連動的な米ドル安・円高

2.米ドル/円相場自体の内部構造

の2要素である。

米ドル/円の内部構造については、3月7日(金)に作成した下のチャートが参考になるのではないだろうか。

(出所:米国FXCM)

巷の論調と違って、筆者は2月安値100.75円を起点としたリバウンドは、大型化されたものの、あくまで2014年の年初来始まった円高トレンドに対する修正とみなしてきたから、いずれ再度、円高トレンドに復帰してくると読んでいた。

同シナリオに基づき、米ドル/円が早晩100円の大台を打診する可能性ありと一貫して提示してきたわけだが、肝心なのは、リスクオン・オフの市場センチメントの変化にレートの振れ幅が多少ズレることがあったとしても、基本的な構造は変わらないという視点である。

【参考記事】

●外国人投資家が日本株を売る理由とは?相場は荒れそう。ドル/円は100円を打診か(2014年2月14日、陳満咲杜)

●アベノミクスは「出血サービスしても客が減っている」! ドル/円は100円台も覚悟!(2014年2月21日、陳満咲杜)

●「鯨」と「鰯」が米ドル/円のベアトレンド継続を示唆? 100円台打診はまだあり得る!(2014年2月28日、陳満咲杜)

●リスクオンムード強まってもドル/円100円台打診の可能性は消えないとする理由とは?(2014年3月7日、陳満咲杜)

したがって、リスクオン・オフはあくまで表面的なきっかけで、根本的な部分は相場の内部にあると認識すべきであろう。ゆえに、これからチャイナリスクやウクライナ情勢がどうなるかわからないが、基本的には円高・株安のトレンドは、目先の水準では終わっていない公算が大きい。

■ドルインデックスやユーロ/米ドルの節目に注目

一方、リスクオン・オフいった市場センチメントに振り回されたくないが、市場センチメントの変化は往々にして相場急変の前兆、あるいはきっかけとなるケースも多いから、軽視はできない。

言ってみれば、これからチャイナリスクやウクライナ情勢がどうなるかはわからないが、ドルインデックスがこれから買われていくなら、本格的なリスクオフの再来も十分あり得る。ましてや前述のように、マーケットは分岐点に立っているため、どちらに大きく傾いてもおかしくない。

このような分岐点に立っているという観点は、ドルインデックスの2013年10月安値割れの有無や、ユーロ/米ドルの1.4000ドルの節目突破の有無で測れるだろう。

(出所:米国FXCM)

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足)

その上、利上げサイクルに入ったNZドルや、これから追随する豪ドルの上昇トレンドが、どれぐらい継続できるかも見どころだ。市況は如何に。

![JFX[MATRIX TRADER]](/mwimgs/1/1/-/img_11ea8f72aab2277adcba51f3c2307d8210084.gif)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)