【※関連記事はこちら!】

⇒トレーディングビューの有料機能が無料で使える、おすすめのFX会社を公開! 大人気のチャート分析ツールを賢く使える裏ワザを紹介

一目均衡表とは

「一目均衡表(いちもくきんこうひょう)」とは、「一目山人(いちもくさんじん)」がペンネームの株式評論家で、都新聞(現在の東京新聞)の記者だった細田悟一氏が考案したトレンド系のテクニカル指標です。当初は「新東転換線」でしたが、のちに「一目均衡表」の名称で知られるようになり、現在では「Ichimoku Kinko Hyo」として海外のトレーダーにも愛用されています。

一目均衡表は、相場における「時間」をもっとも大切にしているのが特徴です。

為替レートの変動要因はさまざまですが、個々の材料がどの程度の値動きにつながるかを予測するのは困難で、為替レートが動けば材料の影響力も変化します。しかし、時間は1分なら1分、1日なら1日で不変です。一目均衡表はその点に重点を置き、いつ、いくらで売ったり買ったりすればよいかが明確になるよう考案されたと伝わっています。

一目均衡表にはさまざまな分析手段が存在します。一目山人が手がけた解説本は全7巻にまで及び、すべてをマスターするのはテクニカルの専門家でも容易ではないと言われています。ここでは、一目均衡表を構成する5つの要素と基本的な見方を、ベースとなる日足を前提として紹介します。

一目均衡表を構成する5つの要素

一目均衡表は、「転換線」「基準線」「先行スパン1」「先行スパン2」「遅行スパン」の5つの要素で構成されます。これらの要素をチャート上に表示させ、傾きや位置関係などから相場の先行きを分析するのがオーソドックスな手法です。

(出所:サクソバンク証券)

一目均衡表の要素はそれぞれ以下のように求めます。先行スパン1と先行スパン2に挟まれた価格帯は「雲」や「抵抗帯」と呼んで、網掛けや薄い色で塗りつぶされるのが一般的です。

| ■一目均衡表の5つの構成要素と算出方法(日足の場合) | |

| 基準線 | 当日を含む過去26日間の、もっとも高い価格ともっとも安い価格を足して2で割った値を、ローソク足の当日のところに描写 |

| 転換線 | 当日を含む過去9日間の、もっとも高い価格ともっとも安い価格を足して2で割った値を、ローソク足の当日のところに描写 |

| 先行スパン1 | 基準線の値と転換線の値を足して2で割った値を、ローソク足の当日を含めた26日先に描写 |

| 先行スパン2 | 当日を含む過去52日間の、もっとも高い価格ともっとも安い価格を足して2で割った値を、ローソク足の当日を含めた26日先に描写 |

| 遅行スパン | 当日の終値を、ローソク足の当日を含めた26日前に描写 |

一目均衡表の基本的な見方と活用方法

一目均衡表の基本的な見方とトレードへの活用方法としては、一般的に以下のようなものが知られています。

・基準線の傾きや価格との位置関係

「基準線」は相場そのものの基準値という位置づけで、一目均衡表を構成する要素の中でも非常に重要度が高いと言われています。

※基準線のみ表示(出所:サクソバンク証券)

基準線のもっとも単純な使い方に、価格との位置関係から相場の強弱を判断する方法があります。価格が基準線を上回って推移していれば足元の相場は強く、価格が基準線を下回って推移していれば足元の相場は弱いと捉えます。

また、基準線の傾きは相場のトレンドを示していると考えるため、価格が上昇していても基準線が上昇していなければ上昇トレンドは続かず、価格が下落していても基準線が低下していなければ下降トレンドは続かない可能性が高いと判断します。

そのほか、基準線には上昇中はサポート、低下中はレジスタンスの役割もあると考えられており、基準線に明確な傾きがあるときは、基準線への接近を押し目買いや戻り売りのポイントにすることもできます。

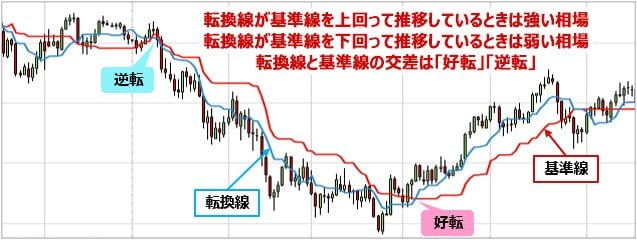

・転換線と基準線の位置関係

相場にトレンドがあるときは、転換線のほうが基準線よりも価格に近い位置で推移するのが一般的です。そこから、転換線が基準線を上回って推移していれば足元の相場は強く、転換線が基準線を下回って推移していれば足元の相場は弱いと判断できます。

※転換線と基準線のみ表示(出所:サクソバンク証券)

そして、転換線が基準線を下から上に突き抜けることを「好転」、上から下に突き抜けることを「逆転(陰転)」と呼び、好転したタイミングを買い、逆転したポイントを売りシグナルの点灯とみなす手法があります。

ただし、この手法が有効なのは、好転の場合は基準線が上向き、逆転の場合は基準線が下向きへ転じることが条件とされます。これは、グランビルの法則や、移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスを活用したトレード手法と同じ考え方で、転換線を短期移動平均線、基準線を中期移動平均線とみなす方法です。

・雲の厚みや価格との位置関係

「雲」も相場の状況を判断する重要な手がかりです。上方に位置した先行スパンを「雲の上限」、下方に位置した先行スパンを「雲の下限」と言いますが、先行スパン1と先行スパン2のどちらが雲の上限で、どちらが雲の下限かは重要視されません。注目すべきは雲と価格の位置関係や、雲の「厚み」と呼ぶ上限と下限の開きです。

※先行スパン1と先行スパン2のみを表示。チャートの右側部分を省略しているため、当日を含む26日先までの雲の推移は表示せず(出所:サクソバンク証券)

基本的には、価格が雲の上で推移していれば足元の相場は強く、価格が雲の下で推移していれば足元の相場は弱いと捉えます。

また、雲の厚みは抵抗の強さを表していて、雲が厚ければ厚いほど、価格が雲の中を通り抜けにくく、サポートやレジスタンスとして機能することが多いと考えます。逆に、「ねじれ」と呼ぶ雲の上限と雲の下限が入れ替わる箇所は、雲に厚みのない抵抗が弱いポイントです。

価格が雲の上限を上抜けた「好転」、価格が雲の下限を下抜けた「逆転」は、雲が厚いほど相場に勢いがあった証となり、有効な売買シグナルとして活用できます。また、雲は価格に対してだけではなく、遅行スパンに対してもサポートやレジスタンスの役割を果たすと言われています。

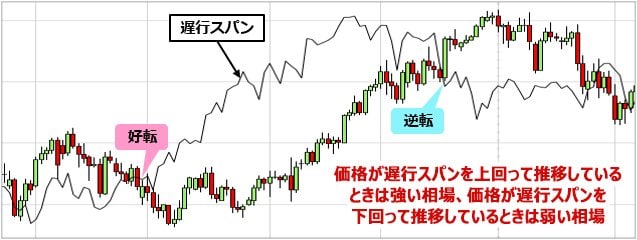

・遅行スパンと価格の位置関係

「遅行スパン」は、現在と26日前の価格を比較する役割を果たすもので、基準線と同じぐらい重要な要素と位置づけられています。

※遅行スパンのみ表示(出所:サクソバンク証券)

基本的には、遅行スパンが価格の上で推移していれば足元の相場は強く、遅行スパンが価格の下で推移していれば足元の相場は弱いと判断します。遅行スパンがローソク足を下から上に突き抜けたところを「好転」、遅行スパンがローソク足を上から下に突き抜けたところを「逆転」と呼び、売買のポイントとして活用することもできます。

雲がサポートやレジスタンスになって、遅行スパンの動きに影響を与えることもあります。そこから、遅行スパンが雲の上限付近で伸び悩んだり、下限付近で下げ止まったりするようなときは、相場も今後、伸び悩んだり下げ止まったりする可能性があると判断できます。

ちなみに、一目均衡表には「基本数値」という時間論の概念があり、遅行スパンや基準線の算出に使う「26」は基本数値の1つです。転換線の算出に使う「9」も基本数値で、先行スパン2の算出に使う「52」は26の倍数と、一目均衡表の多くは基本数値をベースに考えられていて、相場の転換時期を基本数値を使って予測する手法なども多数存在します。

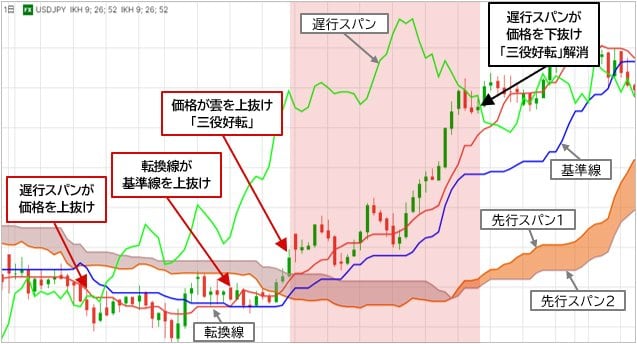

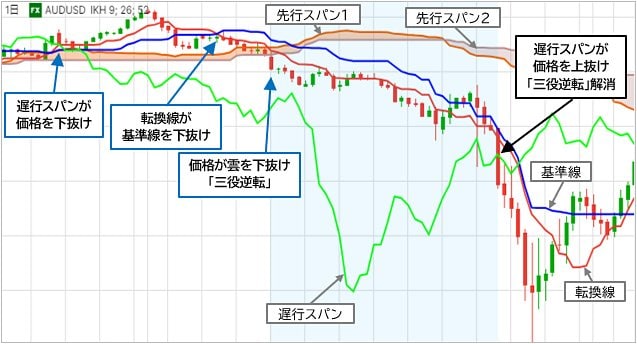

・トレンドが非常に強い状態の「三役好転」「三役逆転」

上述のとおり、一目均衡表には「転換線と基準線の位置関係」「雲と価格の位置関係」「遅行スパンと価格の位置関係」の3つそれぞれに、「好転」と「逆転」が存在します。個々の好転と逆転でも相場の強弱を判断でき、売買のポイントとして機能しますが、3つとも好転状態の「三役好転」、3つとも逆転状態の「三役逆転」は、相場のトレンドが特に強い状態を表しており、トレンドに沿った順張りのトレードが非常に有効と考えられています。

| ■一目均衡表「三役好転」「三役逆転」の条件 | |

| 三役好転 | ・転換線 > 基準線 ・価格 > 雲の上限 ・遅行スパン > 価格 |

| 三役逆転 | ・基準線 > 転換線 ・雲の下限 > 価格 ・価格 > 遅行スパン |

※先行スパン1と先行スパン2のみを表示。チャートの右側部分を省略しているため、当日を含む26日先までの雲の推移は表示せず(出所:サクソバンク証券)

一目均衡表をトレードに活用する際は、まずは三役好転か三役逆転の状況が発生したときに的を絞って、トレンドに追随するトレードから試してみるのがおすすめです。

【※関連記事はこちら!】

⇒トレーディングビューの有料機能が無料で使える、おすすめのFX会社を公開! 大人気のチャート分析ツールを賢く使える裏ワザを紹介

| 【2026年2月】ザイFX!読者に人気のFX口座はココ!(ランキング・トップ3) | |

|---|---|

| 【総合1位】GMOクリック証券「FXネオ」 ⇒詳細ページ | |

|

|

|

|

|

| 【総合2位】SBI FXトレード ⇒詳細ページ | |

|

|

|

|

|

| 【総合3位】外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 ⇒詳細ページ | |

|

|

|

|

|

【※4位~10位も含む、各口座のおすすめポイントやキャンペーン情報はこちら!】

⇒FXおすすめ口座人気ランキング! ザイFX!読者が選んだ 人気No.1のFX口座はここだ! FX初心者も必見! おすすめのFX口座を詳しく比較

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)