【※関連記事はこちら!】

⇒トレーディングビューの有料機能が無料で使える、おすすめのFX会社を公開! 大人気のチャート分析ツールを賢く使える裏ワザを紹介

ボリンジャーバンドとは

「ボリンジャーバンド(Bollinger bands)」とは、米国の金融アナリストで投資研究家のジョン・ボリンジャーが1983年に考案した、統計学の標準偏差を利用したトレンド系のテクニカル指標です。

標準偏差は「一定期間のデータのばらつき度合いを示した数値」で、ボリンジャーバンドは移動平均の標準偏差をつないだ線と、基準となる移動平均線で構成されます。標準偏差は「σ(シグマ)」の記号で表され、移動平均線のパラメーター(設定期間)は「21」と、日足なら21日移動平均線、週足なら21週移動平均線を使うのが一般的です。

ボリンジャーバンドの基本的な見方

(出所:サクソバンク証券)

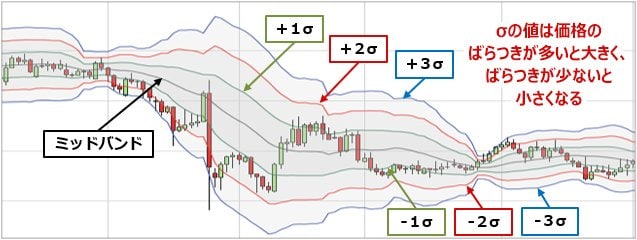

ボリンジャーバンドでは、中央に位置する移動平均線を「ミッドバンド」と呼び、ミッドバンドに移動平均の標準偏差の値を加減した+1σと-1σ、ミッドバンドに移動平均の標準偏差の2倍の値を加減した+2σと-2σ、ミッドバンドに移動平均の標準偏差の3倍の値を加減した+3σと-3σが、ミッドバンドの上下に並びます。

移動平均と価格(終値)の差が多いとσの値は大きく、反対に移動平均と価格の差が少ないとσの値は小さくなるため、ボリンジャーバンドは一定期間の価格にどの程度のばらつきがあったのかを、視覚的にわかりやすく判断できるという特徴があります。

+1σと-1σ、+2σと-2σ、+3σと-3σの幅は「バンド幅」と呼ばれ、バンド幅は過去の相場の値動きによって拡大や縮小を繰り返します。また、バンド幅が狭い局面は「スクイーズ(収束)」、バンド幅が拡大していく局面は「エクスパンション(拡散)」、バンド幅が最大となった局面は「ボージ(最大幅)」といいます。

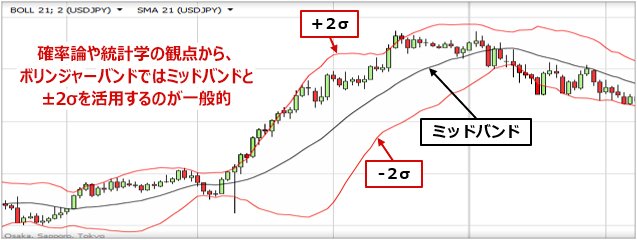

一般的に、ボリンジャーバンドはミッドバンドと+2σと-2σを表示させたものが多用されます。

(出所:サクソバンク証券)

これは、確率論や統計学上、移動平均に対して価格が±1σの範囲内に収まる確率は約68%、±2σの範囲内に収まる確率は95.4%、±3σの範囲内に収まる確率は99.7%であることから、±2σの範囲を超えた動きは異常と判断するのが適切と考えるからです。

ボリンジャーバンドのトレードへの活用方法

ボリンジャーバンドのトレードへの活用方法は、おもに逆張りに使う場合と順張りに使う場合の2つに分かれます。

逆張りでのボリンジャーバンドの活用方法

逆張りは、価格が移動平均の±2σの範囲内に収まる確率が95.4%と非常に高いことを前提に、バンド幅を超えた価格を異常値と捉え、いずれバンド幅の中に戻ってくることを想定したトレードです。

(出所:サクソバンク証券)

一般的には、価格が+2σを上抜けたら買われすぎと捉えて売る、-2σを下抜けたら売られすぎと捉えて買うという方法がよく活用されます。考案者のボリンジャーは、価格がバンド付近に到達した場面で、バンドの上限なら長い上ヒゲ、バンドの下限なら長い下ヒゲをつけるような、相場の反転を暗示するローソク足の形が伴えば、より重要な売買シグナルになると解説しています。

このような逆張りへの活用は、今後も過去の一定期間と同じようなばらつき度合いの値動きが続いている間は、有効に機能すると考えられます。そのため、トレンドが明確ではない横ばいやボックスに近い相場で、かつ、バンド幅がほどほどに広がっているようなときにはおすすめできます。

順張りでのボリンジャーバンドの活用方法

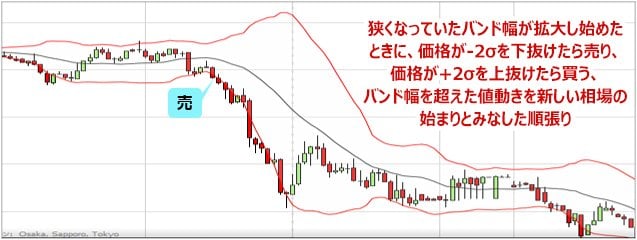

順張りは、価格が移動平均の±2σの範囲内から飛び出した値動きを、過去の一定期間とは異なる新しい相場が始まった兆候だと想定したトレードです。考案者のボリンジャーは、この順張りでの活用がボリンジャーバンドを使ったトレードの王道であると、重要性を強調しています。

(出所:サクソバンク証券)

この場合、「バンド・ブレイクアウト」と呼ぶバンド幅が拡大(エクスパンション)しはじめたところを売買シグナルと判断してエントリーします。中でも、バンド幅が狭くなっているところ(スクイーズ)から、拡大しはじめたところが最良のエントリーポイントとされています。

【※関連記事はこちら!】

⇒バカラ村流トレード術を徹底解剖(1) ボリンジャーバンドの5パターンで儲ける!

具体的には、相場がレンジを脱してトレンドを形成しようとしているときに、バンド幅の上限をブレイクしたら買う、もしくはバンド幅の下限をブレイクしたら売るという、トレンドに追従した手法になります。その後、相場に明確なトレンドが発生すると、相場はバンドに沿って動く傾向があり、このような動きは「バンド・ウォーク」と呼ばれます。

そして、バンド幅が最大となった「ボージ」の局面から縮小に転じたところが、手仕舞いをおこなうポイントの1つになると考えられています。

トレードは、発生したトレンドに素直に追随していくのが基本です。ボリンジャーバンドは、そのトレンドの発生を視覚的にわかりやすく表してくれているとも言えます。

このように、ボリンジャーバンドは逆張りと順張りのどちらにも対応できますが、基本はバンド・ブレイクアウトを売買のシグナルと捉え、順張りで活用するほうがうまくいくことが多いと考えられているテクニカル指標です。

【※関連記事はこちら!】

⇒ボリンジャーバンドはじめて物語(2) 特撮カメラマンだったからこそできたテクニカル指標の開発

ボリンジャーバンドのミッドバンドに適切な期間は?

ボリンジャーバンドの基準となるミッドバンドには、単純移動平均線(SMA)を使うのが一般的です。これは、統計学で標準偏差を求めるときに、単純移動平均を利用するのが基本だからです。

中心線のミッドバンドの設定期間(パラメーター)は、一般的には21が適切と考えられていますが、20が有効との声も聞かれます。考案者のジョン・ボリンジャー本人も、当初は21を推奨していたものの、近年では自身の著書や講演の中で20を使って解説することがあります。分析する通貨ペアによっても異なる場合があるので、両方のボリンジャーバンドを実際に表示させてみて、適していると思うほうを採用するのがよいでしょう。

また、ミッドバンドには終値を用いた一般的な移動平均を採用する以外に、TP(ティピカル・プライス)と呼ばれる「高値・安値・終値の平均値」、もしくは「始値・高値・安値・終値の平均値」を使う方法もあり、一部のFX会社のチャートシステムでは、TPを使ったボリンジャーバンドを表示させることもできます。ボリンジャーバンドとしての基本的な見方やトレードへの活用方法に違いはありませんが、TPを採用した標準偏差のほうが、価格がバンドを逸脱しにくいとされています。

【※関連記事はこちら!】

⇒トレーディングビューの有料機能が無料で使える、おすすめのFX会社を公開! 大人気のチャート分析ツールを賢く使える裏ワザを紹介

| 【2026年2月】ザイFX!読者に人気のFX口座はココ!(ランキング・トップ3) | |

|---|---|

| 【総合1位】GMOクリック証券「FXネオ」 ⇒詳細ページ | |

|

|

|

|

|

| 【総合2位】SBI FXトレード ⇒詳細ページ | |

|

|

|

|

|

| 【総合3位】外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 ⇒詳細ページ | |

|

|

|

|

|

【※4位~10位も含む、各口座のおすすめポイントやキャンペーン情報はこちら!】

⇒FXおすすめ口座人気ランキング! ザイFX!読者が選んだ 人気No.1のFX口座はここだ! FX初心者も必見! おすすめのFX口座を詳しく比較

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)

株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)

加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)